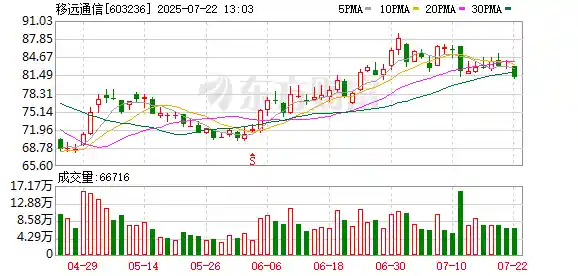

财经那些事2025年07月22日 12:24消息,不只是现在热,历史上最热时10天热死11400人,揭示极端高温的残酷。

今年尚未进入三伏天,一场强烈的高温热浪已提前来袭,全球已有150个国家气象观测站的日最高气温突破了当地历史同期纪录。7月15日,河南郑州的最高气温达到44.2℃,部分居民家中的玻璃因高温而破裂,一些养殖户的鹅甚至在水塘中被热死。尽管这一温度令人震惊,但与古代相比仍稍显逊色。 此次异常高温反映出气候变化对人类生活的影响正在加剧。虽然数据和日期必须保持原样,但我们可以看到,极端天气事件正变得越来越频繁。面对这样的趋势,社会需要更加重视气候适应能力建设,提升公众对极端天气的应对意识,同时推动更严格的环境保护政策,以减缓未来可能发生的更大规模的气候危机。

乾隆八年(1743年)被公认为历史上“最热”的夏天,北京当天最高气温达到44.4℃,当时有11400人因酷热而死亡。后世的研究指出,这可能是因为乾隆时期正处于“小冰河期”的回暖阶段,导致高温天气开始增多。

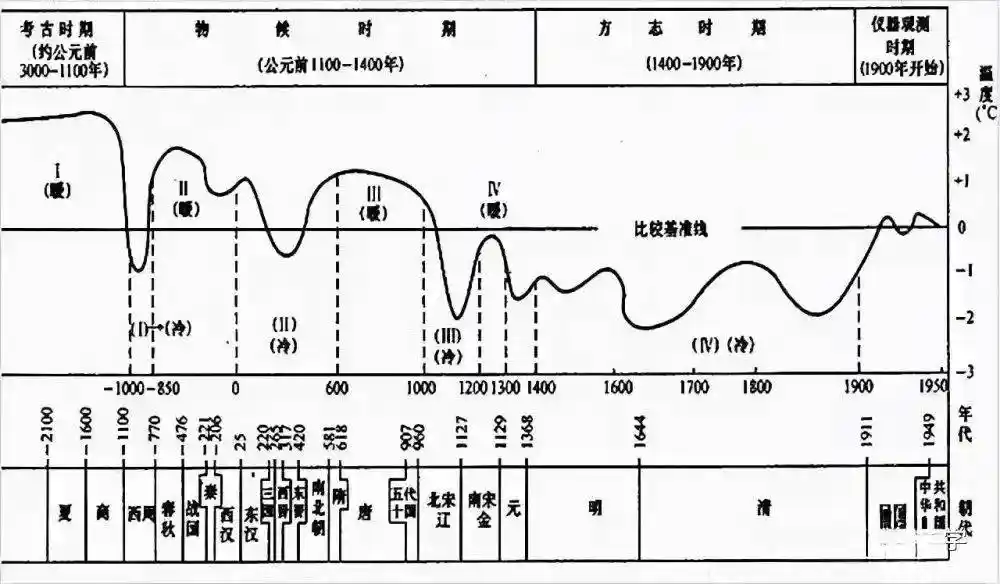

1972年,中国近代地理学与气象学的先驱竺可桢在其著作《中国近五千年来气候变迁的初步研究》中,将中国过去5000年的气温变化划分为史学时期、物候时期、方志时期和仪器观测时期。他以中国古代王朝的发展为脉络,绘制出一张反映气候变化的曲线图——即著名的“竺可桢曲线”。

从中可见,夏商、春秋战国、隋唐、宋元交替、清中期均为温暖期,而西周、魏晋、两宋交替、明末清初以及清末则相对寒冷。这一气候变化的规律,反映了历史上自然环境与人类社会之间的紧密联系。从气候变迁的角度看,不同历史时期的温度波动可能对农业、政治和社会稳定产生深远影响。当前全球气候变暖的趋势,与古代的温暖期虽有相似之处,但其成因和影响却大不相同,值得我们更加关注和深入研究。

竺可桢曲线

别看坐标轴上的数据区间不大,但每一次曲线的骤升骤降都反映出气候和温度的剧烈变化,对当时的社会造成了深远的影响。 从历史的角度来看,这些看似微小的气候变化背后,往往隐藏着重大的环境转折点。它们不仅影响了农业生产,也对人类社会的稳定和发展带来了挑战。正是这些变化,促使人们不断调整生存策略,推动了技术与制度的演变。

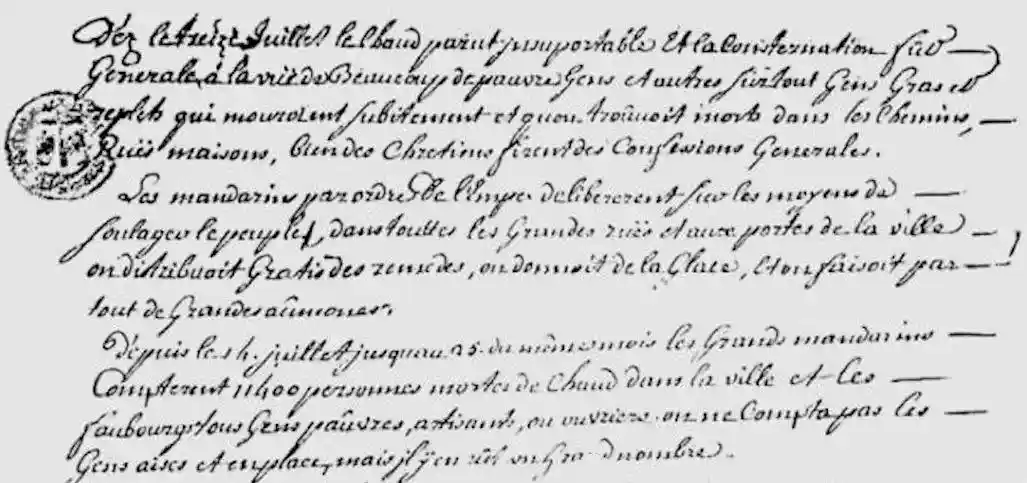

“7月14日至25日,北京近郊和城内已有11400人死于炎热。”“北京的老人称,从未见过这样的高温。”这是乾隆八年(1743年)法国传教士宋君荣寄往巴黎科学院的信里描述的北京。

中国气象局古气候专家张德二依据宋君荣的测量数据进行推算,发现1743年7月20日至25日,北京的最高气温连续超过40℃,其中7月25日更是达到44.4℃。这一数据不仅揭示了当时极端高温的实际情况,也为我们理解历史气候变迁提供了重要参考。从现代视角看,这样的高温记录令人震撼,反映出自然气候的剧烈波动,同时也提醒我们关注气候变化对人类社会的深远影响。

宋君荣信件中的相关描述

热灾肆虐,百姓难以应对。京城之外,北方多个城市遭遇极端高温,对当地居民和生态环境造成了严重威胁。

如此看来,乾隆八年发生的大范围热灾,受灾人数远超过官方记载的11400人,这一情况让身处宫中的乾隆皇帝感到忧虑不安,他为此专门写下诗作《热》,以表达对灾情的关注与对百姓疾苦的关切。 从历史记载来看,当时的灾情不仅影响了农业生产,也对社会秩序带来了冲击。乾隆皇帝亲自作诗记录,反映出他对民生问题的重视,也体现了封建帝王在面对自然灾害时的一种情感表达方式。尽管当时的信息传递和统计手段有限,但这一事件仍能让我们看到古代社会在应对自然灾害时所面临的挑战。

眼见灾情不断加剧,乾隆皇帝下达口谕:“今年气候异常炎热,比往年更为严重,京城内外街市上人流量大,恐怕中暑的人会很多……应提前准备冰水和药物,以防暑热引发疾病。”

这里的“九门施冰”,主要来自北京城的官窖、府窖和民窖三种冰窖。官窖和府窖为朝廷所有,供应皇亲国戚和在京衙门使用,数量多。民窖由百姓管理使用,数量较少。为了应对酷暑,九门官兵奉命将京城的官窖、府窖向百姓开放,并在街道设置救济点和执勤兵。

但这些措施无法从根本上解决问题,只能稍微缓解灾情,直至7月26日京城降雨,将最高气温降至31.9℃,灾情才结束,但炎热带来的旱情影响依然延绵许久。

京城的工人采冰储藏冰窖

依照竺可桢曲线来看,乾隆年间正处于“小冰河期”的回暖期,这对农业社会来说有一个明显的好处——粮食增产,康乾盛世的诞生与其不无关系。

但如果气候变化超过了当时社会生产力水平所能承受的极限,就会带来巨大的灾难。比如这场乾隆八年的热灾,也比如处于小冰河期低点的明末。

根据竺可桢曲线图显示,明朝中后期正处于小冰河期的气温下降阶段,年平均气温比现在低约2℃。这一数据看似平常,却揭示了一个重要的事实:在如今几乎不会出现降雪封冻的淮南、两广地区,当时也可能出现冰封千里的情形。 从历史气候变迁的角度看,这种温度变化对农业、社会结构乃至政治格局都可能产生深远影响。明代的气候波动或许正是推动某些历史事件发生的重要背景之一。了解这些历史气候特征,有助于我们更全面地认识古代社会的生存状态与应对方式。

在清朝重臣张廷玉主持编撰的《明史》中,“五行一”的第一个章节名称就叫“恒寒”,其中如此记载:山东、河南、浙江、直隶、淮、徐大雪数尺,淮东之海冰四十余里,人畜冻死万计。

《广东通志》也曾载:明正德元年(1506年)冬,广东琼州府(海南)万州雨雪,正德四年(1509年)冬,广州潮州陨雪,厚尺许。

电视剧《大明王朝1566》中的大雪

严寒使得中国境内大多数水道被冰封数月,《江宁县志》记载,天启六年(1626年)官府曾组织人力对京杭大运河南京段的冰面进行破除,以解救被困在河心的商船,但每天只能推进三四尺。

明朝中后期,京杭大运河与长江水道在冬季会因寒冷而出现结冰现象,封冻期最长可达110天,对漕运和贸易造成显著影响。然而,比交通受阻更严峻的问题是寒冷引发的粮食减产,进而导致旱灾、饥荒乃至鼠疫等连锁反应,给社会带来更大冲击。 从历史角度看,自然环境对经济和社会的影响往往具有深远性。水路交通的中断虽是现实挑战,但气候带来的农业危机才是更根本的隐患。这种多维度的灾害叠加,反映出古代社会在面对自然灾害时的脆弱性,也提醒我们在现代发展中仍需重视生态与民生之间的平衡。

为了解决农业问题,明朝万历年间开始引入并普及西方的玉米、马铃薯、甘薯等高抗寒、高产量农作物,一定程度上缓解了粮食危机。但由于气温的持续下降,加之没有突破性的技术发展,根本无法解决农业对气候的高度依赖。

电视剧《天启异闻录》中随处可见的大雪

崇祯元年(1628年),明朝官员马懋才奉朝廷之命,返回陕西家乡调查灾情。他在向朝廷呈报的《备陈大饥疏》中,详细描述了当时令人惊骇的惨状。

有传言称父亲抛弃儿子,丈夫卖掉妻子;还有传言说人们挖草根喂马,捡白石充饥,但这些描述还未能完全表达出情况的严重性。百姓争相采摘山间的蓬草来食用,这些食物只有少量的颗粒和糠皮,味道又苦又涩,吃下去只能勉强维持生命,无法真正充饥。

卖儿鬻女、易子而食、落草为寇、杀人起义……在大规模灾情的冲击下,明末社会出现了无数人间惨剧。大量底层百姓因失去农业生存基础,被迫四处流浪,甚至丧命,导致人口锐减,社会秩序日益混乱。 在我看来,这场灾难不仅是自然力量的破坏,更是制度失衡与民生凋敝的集中体现。当朝廷无力应对灾荒、赈济不力时,普通百姓只能自谋生路,而这种无奈往往演变为暴力与反抗。历史反复证明,当民众的基本生存权被剥夺,社会便难以维持稳定。

法国历史学家费尔南·布罗代尔曾指出:“在漫长的岁月里,人类一直受到气候、植物、动物种类、农作物以及逐步形成的生态平衡的制约。”

地球的自然规律决定了气温的升降变化。在生产力相对落后的古代社会,人们面对极端气候灾害往往束手无策,只能眼睁睁看着灾难带来的悲剧发生。当时的救灾措施大多只是治标不治本,难以真正缓解灾情。 从历史的角度看,古代社会对自然灾害的应对能力有限,反映出人类与自然之间力量的悬殊。即便是在今天,面对气候变化带来的挑战,我们依然需要更加科学和系统的应对策略,以减少灾害带来的损失。

如今,人们正处在地球气温持续上升的阶段,高温天气变得越来越常见。幸运的是,随着工业技术的进步,空调、风机、恒温恒湿大棚等高效降温防灾设备的广泛应用,有效缓解了气候变化对生产生活带来的不利影响。

虽然人类的发展始终受到环境的制约,但随着文明的不断进步,人类在应对自然方面有了更多主动的选择和手段,不再仅仅是大自然的“被动者”。这种转变不仅体现在技术层面,也反映在人类对自然规律的理解与利用上。面对气候变化、资源短缺等全球性挑战,人类正逐步从被动适应转向主动干预,展现出更强的韧性与智慧。

来源:搜狐网 https://www.sohu.com/a/914723779_120005162?scm=thor.250_14-200000.0.0.&spm=smpc.home.history-news.1.1753084334844op6gT4p_1467

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!