财经那些事2025年09月20日 02:47消息,方建华解读合肥模式与现象,探讨城市创新与发展路径。

文/方建华

合肥,这个曾经处于二三线城市水平、在经济版图中相对沉静的中部城市,近年来快速进入“万亿俱乐部”和“新一线城市”行列,以迅猛的发展势头跃入公众视线。

不少人将其发展轨迹归结为“合肥模式”、“基金招商模式”,抑或是“最牛风投”,实际上这种总结存在一定的片面性。我认为,与其称之为“合肥模式”,不如称其为“合肥现象”,或许更能准确反映其复杂性和多样性。 从现象来看,合肥近年来的发展并非单一路径的复制,而是多种因素交织作用的结果。它既有政府引导基金的灵活运作,也有市场机制的有效参与,还有产业布局的前瞻规划。这种多维度、动态化的发展路径,远非简单的“模式”二字所能涵盖。将之称为“现象”,更符合其实际发展的丰富内涵和独特性。

风险投资和基金招商只是合肥成功的一部分表面因素,合肥的崛起更深层次的原因在于政府在“顶层设计”引领下,通过投资带动引进,准确把握产业发展方向,主动引入关键企业并实施股权投资,推动其落地发展、实现产业繁荣。

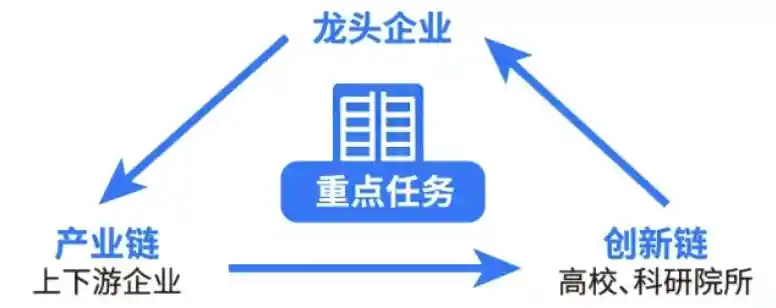

因此,我认为“有为政府决策善用股权资本精选行业龙头孵化产业集群”是催生“合肥现象”的关键组合密钥。在合肥的发展过程中,有为政府始终扮演着“操盘手”的重要角色。其中,“倾城之恋”和三次“世纪豪赌”,堪称“经典之作”和“神来之笔”。 合肥的发展路径表明,政府在资源配置中的主动作为与精准布局,对于城市经济的跃升具有决定性作用。通过引入战略投资者、培育龙头企业、打造产业集群,合肥实现了从传统制造业向高新技术产业的跨越式转型。这种以政策引导、资本运作和产业培育为核心的模式,值得深入研究与借鉴。

合肥走出了一条由政府主导、注重创新培育的特色发展路径,为众多二三线城市的发展与实现高质量增长提供了具有参考价值的范例。然而,“合肥现象”因其独特的发展背景和资源条件,也具有较强的不可复制性。 在我看来,合肥的成功并非偶然,而是长期战略规划与政策持续支持的结果。其在产业布局、科技创新、资本运作等方面的探索,为其他城市提供了有益的启示。但每个城市的发展基础、资源禀赋和外部环境不同,简单照搬“合肥模式”并不现实。如何结合自身实际,找到适合自己的发展路径,才是更为关键的问题。

创新基因:跨越半个世纪的倾城之恋

提到“合肥现象”,人们常常忽视中国科学技术大学(简称中科大)对合肥发展的深远影响。事实上,这场始于上世纪的“倾城之恋”,早已在合肥播下了创新的种子,为其后续的创新发展奠定了坚实的基础。

上世纪六十年代末,国家发布“一号命令”,启动战备疏散工作,包括中国科学技术大学在内的多所北京顶尖高校面临整体搬迁。当时,安徽省委主要负责人怀着对发展的强烈愿望和对科技创新的坚定信念,顶着压力前往北京积极争取。经过多次沟通与努力,最终成功促成中科大落户合肥,为安徽的高等教育和科技发展奠定了重要基础。 我认为,中科大的迁入不仅是政策推动的结果,更是地方领导主动作为、敢于担当的体现。在那个特殊的历史时期,能够抓住机遇、引进优质资源,展现了决策者的远见与魄力。这一事件也为后来安徽在科技领域的崛起埋下了伏笔,具有深远的历史意义。

在那个物质极度匮乏的艰难岁月里,合肥对中科大倾注了“倾城之爱”。从“每人每天省下一口粮,一定要让中国科大师生吃饱”的质朴承诺,到供电、供暖优先保障学校的实际行动,每一个细节都彰显着这座城市对人才与创新的珍视。

而中科大也不负这份深情,扎根合肥,潜心科研,如同一位默默耕耘的智者,为合肥后续的产业发展储备了雄厚的创新智力与顶尖人才,成为合肥创新发展道路上最坚实的后盾。

从上世纪80年代开始,合肥依托科技创新的持续推动,在国家创新发展的战略布局中日益凸显其重要地位。 我认为,合肥近年来在科技创新领域的快速发展,不仅体现了地方战略眼光的前瞻性,也反映了国家对科技自立自强的高度重视。这种由点及面的发展模式,为其他城市提供了可借鉴的经验。

它先后被列为全国四大科教基地之一、国家首批技术创新试点城市、全国首个“国家科技创新型试点市”、全国首批“创新型试点市”,并入选“十大创新型城市”等。一步一个脚印,合肥在科技创新的广阔道路上稳步前进,每一个荣誉的背后,都是其创新基因持续激发、不断释放活力的体现。

合肥与中科大这对“城校搭档”,如同亲密无间的战友,携手共进。正是这份默契与协作,让合肥在每一轮科技革命与产业变革的浪潮中,都能精准把握机遇,成功走出一条“原始创新 —成果转化—抢占产业制高点—爆发式增长” 的独特发展路径,为城市的崛起注入了源源不断的创新动能。

产业豪赌:三次精准下注,孵化千亿集群

在产业发展的进程中,合肥政府展现出卓越的战略眼光和坚定的执行力,主导了三次被外界称为“世纪豪赌”的关键投资。每一次都精准锁定未来产业中的龙头企业,最终成功培育出多个千亿级产业集群,为合肥经济的快速发展注入了强劲动力。 合肥的这些举措不仅体现了政府在产业布局上的远见,也反映出其敢于承担风险、勇于探索创新的精神。通过科学决策与持续投入,合肥实现了从传统制造业向高端制造和科技创新的跨越式转变,成为全国瞩目的“产业逆袭”典范。这种以产业带动城市发展的模式,值得其他地区借鉴与学习。

(一)缓建地铁,“重仓” 京东方:补足家电产业链短板

早在2005年,合肥便以前瞻性的战略眼光提出“工业立市、制造强市”的发展思路。依托本地已有的产业基础,合肥将重点聚焦在家电行业上。当时,“屏”作为家电产业链中不可或缺的一环,仍是合肥产业版图中的一个空白。 合肥在发展过程中始终注重产业链的完善与升级,意识到仅靠传统家电产品难以实现长远发展。因此,推动显示技术产业的布局成为必然选择。这一决策不仅填补了本地产业的短板,也为后续合肥在高科技领域的崛起奠定了坚实基础。

为了完善家电产业链,2008年,在财政紧张的情况下,合肥做出了一项大胆的决策——暂停地铁项目,拿出当时财政收入的三分之一,约60亿元资金,引进当时亏损超过10亿元的京东方,建设国内第一条第6代TFT-LCD液晶面板生产线。这一举措不仅打破了我国新型显示器严重依赖进口的局面,也使合肥在显示产业领域抢占了先机。

当时,全球显示面板产业正迎来爆发前的关键阶段,京东方虽然前景广阔,但目前仍面临资金紧张的困境。合肥政府的及时支持,犹如久旱之后的甘霖,迅速缓解了京东方的燃眉之急。 我认为,地方政府在关键时刻的支持对企业发展至关重要。京东方作为国内显示面板行业的领军企业,其发展不仅关系到自身命运,也影响着整个产业链的布局。此次合肥政府的介入,不仅是对企业的扶持,更是对产业升级的一次有力推动。这种政企合作的模式,值得进一步观察和推广。

合肥政府在进行投资决策时,充分结合了全球显示面板产业的发展趋势,顶住了巨大的压力,承担了较高的风险,最终准确把握了未来产业发展的方向。此后,合肥依托与京东方的良好合作基础,成功吸引京东方投资建设8.5代线以及全球最高世代线10.5代线。自2008年京东方落户合肥以来,其累计投资已超过千亿元。 从长远来看,合肥的这一系列举措不仅推动了本地产业升级,也为区域经济发展注入了强劲动力。这种敢于前瞻、勇于布局的战略眼光,值得肯定和借鉴。

合肥政府并非仅仅是资金的提供者,而是以战略投资者的角色深度介入产业发展。在为京东方提供关键资金支持的同时,还积极参与后续的产业布局与规划,与企业形成紧密联动,为其发展营造良好的环境和保障。 我认为,这种深度参与不仅体现了地方政府在推动产业升级中的主动作为,也反映出其对战略性新兴产业的长远眼光。通过资源整合与政策引导,合肥政府有效提升了本地产业链的竞争力,为企业的持续发展提供了坚实支撑。这种政企合作模式值得其他地区借鉴与学习。

此次投资,合肥的回报率颇为丰厚。相关数据显示,随着京东方的不断发展壮大,其股价大幅飙升,令合肥浮盈超百亿元。此外,在退出6代线与8.5代线项目时,合肥通过二级市场减持,收益高达约200亿元。

随着京东方的崛起,合肥也迅速发展成为新型显示产业的重要中心,产业规模在国内位居前列。依托京东方这一龙头企业,合肥已聚集了180多家显示产业链企业,建成了京东方TFT-LCD、视涯硅基OLED、维信诺AMOLED三大基地,吸纳了近4万名从业人员,产业规模和营业收入均突破千亿元,形成了涵盖原料供应到终端应用的完整产业集群,为合肥的经济发展提供了强劲支撑。

这种在特定阶段,依靠对产业发展方向的准确把握,敢于大规模投入财政资金进行战略性布局的做法,需要政府具备非凡的勇气和决断力,这也是“合肥现象”难以被其他城市简单复制的关键因素之一。

(二)躬身入 “局”,“托举” 长鑫存储:填补存储芯片产业空白

2017年,合肥再次彰显出卓越的战略视野,投入大量资金支持长鑫存储的发展。合肥市人民政府与兆易创新合作,按照80%比20%的股权比例共同成立了合肥长鑫,项目总投资预计超过千亿元。

在合肥的大力扶持下,合肥长鑫迅速崛起,成功推出我国首代10nm级8Gb DDR4芯片,仅用三年时间便成为行业佼佼者。目前,长鑫存储已顺利进入全球存储芯片企业“前四强”,打破了国外企业在存储芯片领域的垄断格局,为我国芯片产业的发展作出了重要贡献。

合肥政府在对长鑫存储的投资中,采取了多元化的策略。除了投入大量资金外,还积极整合各方资源,从政策扶持到人才引进,从基础设施建设到市场开拓,全面为长鑫存储的发展提供支持。同时,作为股东,合肥政府深度参与企业的战略规划与日常运营,展现出积极股东的特征,为长鑫存储的持续稳定发展提供了有力保障。 我认为,合肥政府在此次投资中不仅体现了财政上的支持,更展现了在产业布局和企业发展中的前瞻性和主动性。这种全方位的支持方式,有助于企业在复杂多变的市场环境中稳步前行,也反映出地方政府在推动本地产业升级方面的积极作为。

长鑫存储项目的成功,犹如一块强力的磁石,吸引了不少国内外集成电路领域的龙头企业纷纷布局合肥。 这一项目的突破不仅提升了合肥在半导体产业中的地位,也进一步推动了当地产业链的完善与发展。随着更多企业的入驻,合肥正逐步成为国内集成电路产业的重要一极,展现出强劲的发展潜力和吸引力。

通富微电子、寒武纪、力晶科技、安世半导体等企业相继落户,为合肥集成电路产业的发展注入了强劲动力。同时,中国电科38所研发的“魂芯二号A”芯片每秒可实现千亿次浮点运算,芯碁微电子推出的双台面激光直接成像设备打破了国外高端设备的垄断,易芯半导体成功制备出12英寸芯片级单晶硅片……一系列创新成果的不断涌现,使合肥迅速成长为一个千亿级的集成电路产业集群。

2024年,合肥市集成电路产值增长30%,其动态存储、显示驱动芯片的市场占有率位居全球前列。相关数据显示,若长鑫存储成功上市,预估将为合肥带来超千亿元的浮盈。

合肥政府对长鑫存储的投入,是资本运作与产业培育深度融合的成功案例。通过早期介入和持续支持,合肥实现了集成电路产业从零起步到快速发展的重大跨越。这种政府深度参与产业发展的模式,要求政府具备出色的资源整合能力、专业的产业判断力以及长远的战略视野,其他城市难以简单复制。

(三)果断出手,“抄底” 蔚来汽车:抢占新能源汽车先机

2020年,新能源汽车行业仍处于发展初期,市场充满变数,许多投资者选择保持谨慎观望。而合肥则在这一阶段表现出非凡的勇气和决断力,联合战略投资者“接盘”蔚来汽车。

通过产业基金等形式,合肥为蔚来汽车提供了70亿元的资金支持,帮助蔚来汽车走出了“至暗时刻”。与此同时,合肥还积极协调土地、政策等关键资源,为蔚来汽车的发展创造了良好的环境。这无疑是一次对新兴产业的大胆“抄底”。

在合肥的大力扶持下,蔚来汽车如同浴火重生的凤凰,快速实现跨越式发展。截至2023年,蔚来汽车成功实现逆袭,跻身新能源汽车第一梯队,仅在合肥的产量就迅速突破40万辆。资本市场对蔚来的表现给予积极认可,股价持续上涨,合肥也因此获得了超过千亿元的收益。

蔚来汽车的崛起,有力推动了合肥新能源汽车产业链的快速发展。合肥已成功聚集超过120家产业链上的优质企业,业务涵盖整车制造、核心零部件生产、应用服务以及全方位配套等多个领域。随着产业链的不断健全,区域营收实现了显著提升,整体规模突破3000亿元,形成了充满活力的良性循环生态系统。比亚迪、大众等行业龙头企业及其配套企业也纷纷落户合肥,使合肥以前所未有的速度成长为“新能源汽车之都”,其产业影响力已跃居全国前列,并在国际上逐步崭露头角。

2024年,合肥新能源汽车产量突破135万辆,同比增长81%,出口量更是增长了3.3倍,显示出强劲的发展势头。

除了上述三大关键投资外,合肥市在投资光学摄像头领域龙头企业——欧菲光项目、中国大陆第三大芯片代工厂——晶合集成等多个重大项目中,同样取得了显著成果,收获颇丰,赢得了外界的广泛认可和赞誉。 合肥近年来在产业布局上的精准发力,不仅体现了其对高新技术产业的高度重视,也反映出地方经济在转型升级中的主动作为。通过引入和培育具有行业引领作用的企业,合肥正逐步构建起更具竞争力的产业链条,为区域经济发展注入了强劲动力。这种以重点项目带动整体发展的思路,值得其他地区借鉴与学习。

“合肥现象”难以复制:独特的产业生态系统

当然,“合肥现象”之所以取得巨大成功,离不开合肥市政府善于运用股权资本的举措。

今天政府利用股权资本招商已是家常便饭。长期起来,大多数地方政府习惯调用债权工具来支持产业发展,但放眼全国,像合肥政府那样在2008年、2017年和2020年的时间节点,敢于在新兴产业发展初期,利用大手笔的股权投资去培育、支持和招引产业的并不多见。

如大多数人看到的那样,合肥在“善用股权资本”方面展现出卓越的能力,它敢于 “接盘”、勇于 “押盘” 、智于 “操盘” 、细于 “稳盘”、巧于 “拓盘”。这背后依靠的是政府凭借敏锐的判断力与精准的战略规划。

如果将人生寻找伴侣的过程比作合肥所经历的四次关键“机遇”,与中国科大的结缘可称为“倾城之恋”,与京东方的合作堪称“倾囊而出”,与长鑫存储的携手则是“倾心倾力”,而与蔚来的联姻则是在资本“媒人”牵线下的“奉子成婚”……

随着“芯屏汽合”“集终生智”战新产业异军突起,一大批产业新地标迅速崛起,进而带动产业集群崛起。这为城市的可持续发展注入了强劲动力,强力推动了城市经济转型升级和高质量发展,从而使合肥迅速跻身“万亿俱乐部”和“新一线城市”行列。

合肥的成功,除了上述因素外,其优越的地理区位也起到了重要作用。合肥位于我国中部地区,交通十分便捷,犹如一座连接南北、沟通东西的经济中心。这一独特的地理位置,使其在承接产业转移、推动区域经济协作等方面具有明显优势,为产业的聚集和快速发展创造了有利条件。

如今,合肥已成为众多城市学习的榜样。从“苏南模式” 的发源地无锡,到山东等周边省份的兄弟地市,无不纷纷派出代表团赴合肥取经学习。一时间,合肥成为了当之无愧的“网红城市”,其发展经验也成为了各地竞相研究的对象。

但我们也要清醒地认识到,“合肥现象”的成功,不仅体现在经济数据的迅猛增长和城市地位的显著提升,更在于其形成了一套独具特色且可持续发展的产业生态体系。这套生态体系是其他城市在短期内难以迅速复制和建立的。

“合肥现象”背后的真正逻辑,是在对产业进行深入分析、对产业链条进行全面梳理、对进入时机进行精准判断的基础上,通过引入龙头企业、补齐产业链短板、合理运用股权资本等手段,逐步培育出完善的产业链,最终形成了涵盖新型显示、芯片、新能源汽车等多个领域的先进制造产业集群。 从这一发展路径可以看出,合肥的产业布局并非盲目跟风,而是基于对市场趋势和自身资源条件的深刻理解。其成功的关键在于科学规划与灵活施策相结合,既注重顶层设计,又善于抓住机遇。这种以产业链为核心、以资本为纽带、以政策为支撑的发展模式,为其他地区提供了可借鉴的经验。

未来,合肥是否能在现有发展基础上再创辉煌,续写城市发展的精彩篇章?是否能在新一轮科技革命和产业变革中抓住机遇,继续引领产业发展方向?让我们共同期待。(作者系国科新能基金创始人)

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!