数智技术驱动石油产业变革,能源革命加速推进,智能油田、绿色开采引领行业新方向。

在长庆油田页岩油开发分公司指挥中心的巨型屏幕前,工作人员轻点物联网云平台“产量差异分析”模块,红绿柱状图瞬间呈现增油量与递减量。三次点击,系统便锁定某中心站单井异常减产点——整个过程不到十秒。这一幕,不再是科幻电影中的场景,而是中国石油日常生产管理的真实写照。

长庆油田的生动实践,正是中国石油以数智赋能新质生产力发展的缩影。当传统能源行业仍在为效率瓶颈与安全风险所困扰时,中国石油已悄然完成从“经验驱动”向“数据驱动”的跨越。这种转变不仅是技术的升级,更是发展理念的重塑。

中央经济工作会议指出,要积极运用数字技术、绿色技术改造提升传统产业。当云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术扑面而来,能源行业也正经历一场前所未有的深刻变革。在这场变革中,谁掌握了数据,谁就掌握了未来能源的主动权。

30多年来持续大力推进信息化建设的中国石油深知,在这场能源变革的浪潮中,数智化不是选择题,是必答题。它既是破解能源安全、效率、低碳三重挑战的“金钥匙”,也是推动产业升级、培育新动能的“催化剂”。尤其在全球能源格局动荡、碳中和目标倒逼转型的背景下,数智化已成为企业生存与发展的核心竞争力。

“国资央企必须切实增强责任感紧迫感,牢牢把握数字化、网络化、智能化发展大势,抢抓机遇,推动人工智能与产业深度融合,增强核心功能,提高核心竞争力。”中国石油集团董事长、党组书记戴厚良的这番话,不仅道出了央企的责任担当,更释放出一个明确信号:数智化已上升为中国石油的战略核心。

“十四五”时期,中国石油开启以智能化为特征的数智赋能新阶段。2025年年初,该集团将“数智石油”确立为第五大战略举措,大力实施“信息化补强、数字化赋能、智能化发展”三大工程,提升运营效率、风险防控能力和科学决策水平。这一战略定位,标志着中国石油正式进入以智能驱动为主导的发展新纪元。

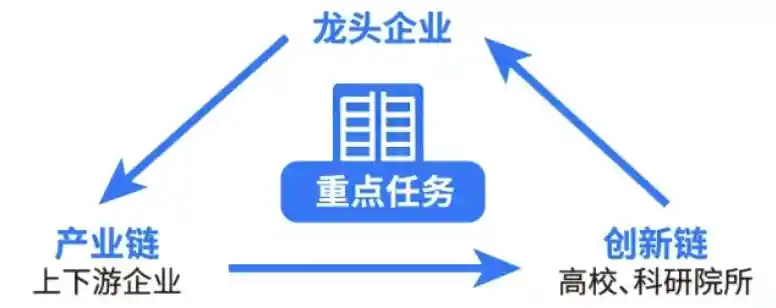

同时,中国石油决策层意识到,能源企业的数智化转型,远非简单的技术升级,而是一场涉及战略重构、组织变革和业务重塑的全面转型。成立网信工作领导小组、流程再造领导小组等,统筹推进数智化建设;将数智产业纳入战略性新兴产业,设立“数智中国石油”重大科技专项……这些举措表明,中国石油正在从顶层设计层面构建系统性变革的“四梁八柱”。

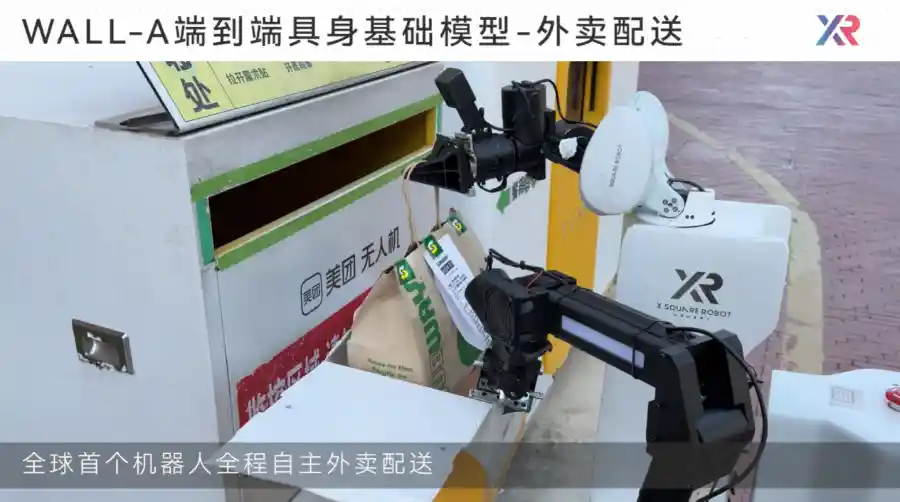

在顶层设计的指导下,中国石油全面推进经营管理、生产运营平台集中化建设,加快释放数据要素乘数效应,推动“智能油气田”“智能炼厂”等全场景转型,积极拥抱人工智能。这种全域覆盖、系统集成的推进方式,避免了“碎片化”“孤岛式”的数字化陷阱,真正实现了从“点上突破”到“面上开花”的跃迁。

2024年,中国石油联合中国移动、华为等打造的330亿参数昆仑大模型横空出世,成为能源化工领域首个国家备案大模型。如今,该模型已经升级到拥有3000亿参数,应用领域覆盖100个场景,高效赋能油气勘探开发、炼化生产,被称为能源行业的“最强大脑”。这一成果不仅体现了央企在核心技术攻关上的决心与能力,更意味着我国能源行业在AI时代拥有了自主可控的智能底座。

“基于昆仑大模型开发的地震解释专业大模型,分别在长庆、塔里木、西南、巴西等国内外20多个油气田勘探实践中取得了较好的应用效果,地震解释效率提高9倍,有望推动传统地震解释工作模式的变革。”中国石油勘探开发研究院首席专家龚仁彬说。效率提升9倍,不只是数字的跃升,更是对传统作业模式的根本性颠覆。过去需要数周甚至数月的人工解译工作,如今可在几小时内完成,且准确率更高。这背后,是算法、算力与行业知识深度融合的胜利。

如今,新一代信息技术的应用,已在中国石油各企业全面开花:在塔里木油田,智能运营中心集成25个系统,实现生产异常100%预警,应急处置效率提升50%;在东方物探,气枪震源数据自动化管理软件高效运行,提升工作效率超过80%,数据准确率达到100%;在广东石化,通过创新开展数字孪生、生产工艺优化等数字化应用,目前公司万元产值能耗下降9%,装置平稳率99.8%以上;在独山子石化,人工智能算法自动调节温度、压力和物料配比,曾经的传统炼化业变身“黑灯工厂”;在销售领域,加油站管理系统3.0全面掌握2万余座加油站、6万根充电桩运行状态,“人车·生活”生态圈日益完善……这些案例共同勾勒出一幅“数智石油”的全景图景。

从单点智能到系统智能,从局部优化到全局协同,中国石油的数智化实践正在重新定义能源行业的运行逻辑。这不仅是一场技术革命,更是一场管理革命和思维革命。值得深思的是,许多企业在数字化转型中往往陷入“重投入、轻应用”“重硬件、轻人才”的误区,而中国石油通过顶层设计引领、场景驱动落地、生态协同推进的方式,走出了一条可复制、可持续的转型路径。

一系列在数智化方面的战略布局、技术创新和应用实践,让一个生机勃勃的“数智石油”拔节生长,引领中国石油逐步突破传统油气行业的发展瓶颈,开辟新的增长曲线,为能源行业发展引领新方向。在当前全球能源竞争日趋激烈的背景下,这样的探索不仅关乎企业自身发展,更承载着保障国家能源安全、实现高水平科技自立自强的重大使命。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!