探索长三角城市群崛起之路,解析世界级城市群建设密码,展现未来城市发展的中国样板。

早上从上海出发,开车一个半小时即可抵达嘉兴,随后赶往苏州参加会议,晚上再返回上海——这样的跨城通勤对许多长三角创业者而言已成日常。今年嘉兴机场建成开通后,区域交通将更加便捷,不仅提升人员往来效率,更将推动低空经济等新兴科技产业的集聚发展。嘉兴恩赫信息科技有限公司总经理张磊在接受采访时感慨:“我们正处在城市群协同发展的黄金时代。”

作为深耕电磁频谱与低空经济领域的连续创业者,张磊在苏州创办了苏州恩赫信息科技有限公司,专注于为低空产业提供核心技术支持。他频繁穿梭于上海、嘉兴、苏州之间,亲历了长三角城市间“同城化”趋势的加速演进。若选择高铁出行,他的行程将进一步缩短:从上海到嘉兴仅需30分钟,前往苏州更是只需20多分钟。这种高效联通的背后,是长三角一体化进程不断深化的真实写照。

交通的无缝衔接正深刻重塑区域经济格局。如今,人们可以在一天之内完成跨省工作调度、项目洽谈与生活回归,这在过去难以想象。而随着“长三角超级环线高铁”于6月1日正式运营,一条串联上海、苏州、南京、合肥、杭州、黄山、嘉兴等地的闭环线路全面打通,标志着长三角轨道交通网络迈入“圈层联动”的新阶段。每天超过200万人次乘坐长三角铁路,高铁营业里程突破1.5万公里,其中高铁占比超7700公里——这张密集的交通网,已成为支撑世界级城市群运行的动脉系统。

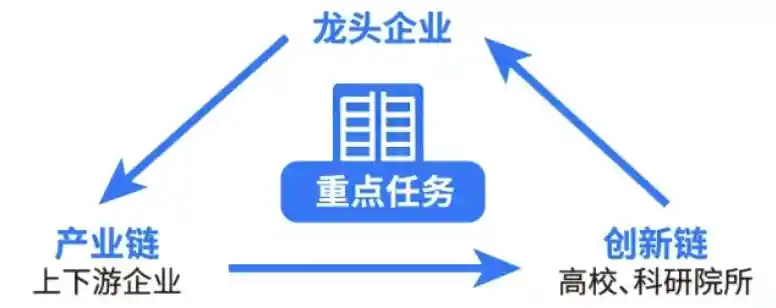

交通互联只是表象,其深层意义在于产业融合和资源配置的优化。长三角城市群由上海牵头,涵盖江苏、浙江、安徽三省共27座城市,是我国最具活力、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。近年来,该区域在战略性新兴产业上的协同布局日益清晰。以新能源汽车产业为例,浙江的杭州、宁波聚焦整车制造与产业链整合,江苏常州发力动力电池与智能网联技术,上海临港打造高端研发与出口基地,安徽合肥、芜湖则承担大规模生产任务。跨省分工明确,形成“研发在上海、制造在安徽,配套在苏浙”的协作模式。

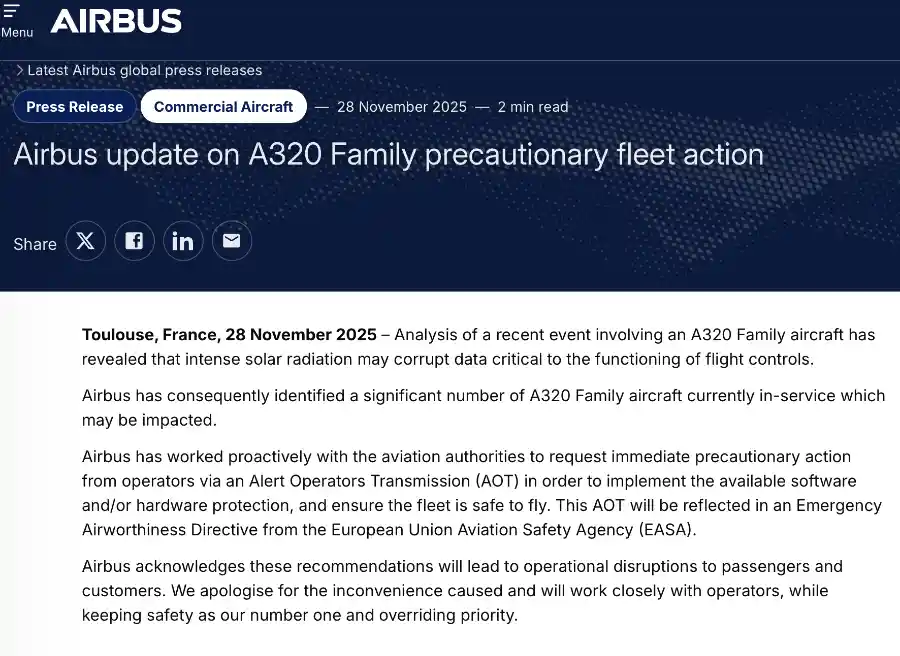

尤其值得关注的是C919大飞机项目的区域协同效应。目前,长三角已初步构建起“上海总装+苏浙皖配套”的产业格局。上海负责总体设计与系统集成,江苏在3D打印钛合金材料和复合材料领域领先,浙江参与机身装配与精密零部件制造,安徽则承担关键结构件生产。据统计,长三角(含江西)集聚了全国三分之一以上的大飞机装机配套企业,相关工业产值突破千亿元。2024年,长三角大飞机产业集群入选国家先进制造业集群名单;2025年,《长三角大飞机产业集群合作共建框架协议》签署,预示着这一高端制造领域将迎来更深层次的一体化发展。

这不仅是产业分工的胜利,更是制度创新与市场机制协同推进的结果。华东师范大学城市发展研究院院长曾刚指出:“城市群的核心竞争力不在于单个城市的强弱,而在于能否通过多中心、网络化的结构实现资源最优配置。”在他看来,长三角的优势在于既有上海这样的全球枢纽城市,又有苏州、杭州、南京、合肥等一批各具特色的节点城市,它们在科创、制造、金融、生态等领域互补共生,形成了强大的整体合力。

值得注意的是,今年发布的《关于推动城市高质量发展的意见》明确提出,支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区打造世界级城市群。这一政策导向释放出强烈信号:中国正在以城市群为单位参与全球竞争。事实上,自1976年法国地理经济学家戈特曼提出“世界六大城市群”概念以来,以上海为核心的长三角城市群便是唯一代表发展中国家入选的区域。如今,它不再只是一个地理名词,而是国家战略实施的重要载体。

从国际视野看,尽管长三角在人均GDP、头部企业全球影响力等方面仍与纽约、东京等成熟城市群存在一定差距,但其成长性令人瞩目。过去十年,长三角GDP总量持续攀升,拥有9个万亿级城市,包括上海、苏州、杭州、南京、宁波、无锡、合肥、南通和常州。与此同时,杭州的DeepSeek等AI企业走向全球,外国游客因“China Travel”热潮涌入上海外滩、苏州园林——这些现象背后,是科技创新力与文化软实力双重驱动下的城市魅力爆发。

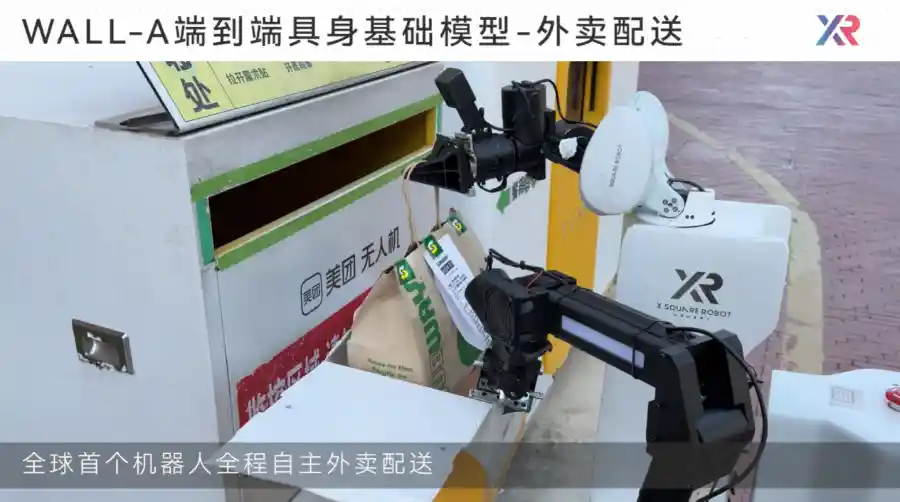

更值得期待的是低空经济的崛起。作为一种新兴业态,低空飞行器、无人机物流、城市空中交通等正在长三角加速落地。相比大飞机产业的高门槛,低空经济更具普惠性和快速产业化潜力。张磊认为:“未来五年将是低空经济的关键窗口期,必须提前谋划产学研用一体化合作机制。”当前,嘉兴机场的建设正是撬动这一产业的重要支点,有望带动周边城市共建低空飞行测试场、数据服务平台和监管体系。

当然,挑战依然存在。行政区划壁垒、公共服务差异、生态治理碎片化等问题仍是制约一体化深度发展的瓶颈。例如,在太湖流域治理中,涉及多个省市的协调难度较大;而在人才流动、社保衔接方面,仍有制度性障碍待破除。对此,曾刚强调:“都市圈是城市群中最紧密的合作单元。”目前长三角已有6个都市圈,其中南京、杭州、合肥已获批国家级都市圈,未来应进一步强化都市圈内部基础设施、产业布局、生态环境和公共服务的一体化水平。

从“行政区经济”走向“区域经济”,这是中国城市发展模式的历史性转变。长三角城市群的发展路径表明,真正的高质量发展不是单一城市的扩张,而是城市群整体功能的跃升。在这里,上海发挥科创引领与国际链接作用,苏州、无锡展现先进制造韧性,杭州激活民营经济活力,合肥异军突起于科技创新,宁波舟山港与上海港共同构筑全球航运枢纽——每一个城市都在体系中找到自己的坐标。

可以预见,随着数智文化产业基金设立、新能源汽车出海基地共建等一系列合作协议落地,长三角将在全球产业链重构中占据更有利位置。特别是在人工智能、绿色能源、航空航天等前沿领域,长三角有条件培育出具有全球影响力的产业集群。而这,也正是打造“世界级城市群”的真正内涵:不只是规模的叠加,更是制度创新、技术突破与协同发展模式的系统输出。

站在当前时间节点回望,长三角一体化已走过近二十年历程。从2005年首次两省一市主要领导座谈会召开,到2019年《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》上升为国家战略,再到今天全面推进现代化城市群建设,每一步都走得坚实而深远。未来的竞争,确实是城市群之间的竞争。而长三角,正以实践探索一条属于中国的城市群发展之路——这条路,既借鉴国际经验,又立足本土实际;既追求效率,也注重公平;既面向全球,也服务全国。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!