陕西国际商贸学院多维驱动推动科技工作快速发展,提升科研实力与创新能力。

2024年6月,“2024中国民办本科高校科研竞争力排名”正式发布。在涵盖380余所民办本科高校的榜单中,陕西国际商贸学院位列第25名,持续稳居A类阵营(前5%-10%),这也是该校连续第三年跻身该行列。 从这一成绩可以看出,陕西国际商贸学院在科研领域的持续投入和稳步提升已初见成效。民办高校近年来在教学质量、科研实力等方面不断进步,逐渐缩小与公办院校的差距,这不仅是学校自身发展的成果,也反映出我国高等教育多元化发展的积极趋势。科研竞争力的提升,有助于增强学校的整体影响力和吸引力,为学生提供更多优质的教育资源和发展平台。

从“名不见经传”到科研实力稳居全国民办高校前列,拥有与公办高校同台竞技的硬核实力,这份亮眼的成绩单背后,是陕西国际商贸学院这所由企业创办的高校对科研生态持续优化的结果——科研经费逐年攀升、科研成果屡获殊荣、国家级项目实现突破、科研成果转化初见成效。经过近20年的不懈努力,陕西国际商贸学院实现了从“跟跑”到“领跑”的跨越,完成了从“民办新军”到科研“优等生”的华丽转身。

破茧之旅——从“科研凹地”到“创新沃土”

在陕西国际商贸学院升本初期,科技工作基础较为薄弱,相关条件也相对落后。谈及学校科技发展起步阶段的困难,学校董事长、校长赵超教授仍记忆犹新。 从当前的视角回望这段发展历程,可以看出学校在资源有限的情况下,依然坚持推进科技工作的探索与实践,体现了教育工作者的责任与担当。这种在逆境中求发展的精神,为后续的学科建设和科研能力提升奠定了重要基础。

2008年升本初期,陕西国际商贸学院如同一株刚破土而出的小苗。这所由知名上市公司步长制药创办的民办高校,医药学科是其核心特色,但科研基础几乎为零:实验室仅有几台老旧设备,年度科研经费不足百万,教师大多习惯于“备课授课”的日常。“当时有人质疑,民办高校还要搞科研吗?能把这些基础薄弱的学生教好就很不错了。”科技处处长翻开泛黄的工作笔记,字里行间尽显当年的艰难与不易。

即便在这样艰苦的环境下,学校领导班子依然坚定推进科研工作的信念。“学校秉承步长创业精神,以建立管理制度为引领,以提升教师学术能力为重点,通过资助项目和奖励成果来激发科研动力,全力推动学校科技工作迈出坚实的第一步。”赵超表示。 我认为,这种在逆境中坚持科研发展的态度值得肯定。科研工作往往面临诸多挑战,而学校的积极作为不仅体现了对教育事业的责任感,也为师生树立了良好的榜样。制度建设与人才培育相结合,是推动科研持续发展的关键所在。

2009年,学校果断启动“百万工程”,每年安排百万元专项经费用于教师科研能力的提升和科研成果的奖励。这笔在当时堪称巨额的资金投入,犹如星星之火,点燃了原本沉寂的科研氛围。“百万工程”有效激发了教师开展科学研究的内生动力,不仅助力发现和培养人才,还推动了项目的落地与研究方向的形成,为学校的科研发展打下了坚实基础。 从长远来看,这种对科研的持续投入不仅是对教师个人能力的认可,更是对学校整体学术水平提升的重要支撑。资金的定向使用体现了学校管理层对科研工作的高度重视,也为后续的科研成果产出提供了制度保障和物质基础。

2017年,从陕西省教育厅传来喜讯:陕西中药绿色制造技术协同创新中心落户陕西国际商贸学院。这是全省首个由民办高校牵头的省级协同创新中心,标志着学校科研从个人“自由探索”走向“组织系统布局”。此后5年,学校科技工作似春风吹拂的大地:陕西省高校哲学社会科学重点研究基地、咸阳市科普教育基地、陕西省中医药管理局中药生物效应与质量控制重点实验室……这些闪亮的铭牌,像一簇簇怒放的鲜花,昭示着勃勃的生机。

2021年,学校领导班子再次进行战略调整,将科技工作的定位由“服务教学”提升为“驱动发展”,明确了“需求导向、校企协同、突出特色”的发展战略。这一举措犹如一声春雷,唤醒了沉睡的潜力——2022至2024年间,学校科研经费增长近三倍,2024年突破6400万元大关;国家自然科学基金实现历史性突破,教育部产学合作项目达到19项;由学校参与构建的中药质量评价体系获得国家社科基金支持,校企联合实施的“脑心通胶囊工艺优化”项目助力企业产值提升15%。

学校科研发展逐步驶上快车道。

裂变之基——科研硬实力的立体拼图

在咸阳高新区,占地1000多平方米的“中药绿色制造技术协同创新中心”格外醒目。步入其中,仿佛走进未来实验室:高分辨率飞行时间质谱仪、超高效液相色谱仪、凝胶成像仪……价值2000万元的100余组先进设备高效运转,每天解析数百种中药成分。“这里每天产生数百组数据,等于为中药研究装上了‘透视眼’”。中心负责人、国务院特殊津贴专家刘峰教授介绍。

先进的科研平台为学校科技创新提供了广阔舞台。2022年,学校中药研究院黄壮壮老师主持的项目《基于MRM定量蛋白组学和BP神经网络的蒙药冠心舒通方质量标志物与生物效应定量相关性研究》得到国家自然科学基金资助,批准直接经费52万元,实现了学校国家基金项目“零的突破”。

在陕西国际商贸学院,高层次的平台团队不断涌现,科技创新成果频出:陕西省高校哲学社会科学重点研究基地“健康文化研究中心”累计承担国家级项目3项,出版《中医药文化传播研究》等专著12部;依托珠宝学院的“陕西国际商贸学院宝玉石陈列馆”获批“咸阳市科普教育基地”和“咸阳市科普示范基地”,年均接待参观者超万人次;学生开发的“宝石鉴定VR系统”获软件著作权。截至目前,学校依托企业办学优势,围绕国家“大健康”发展战略,搭建了校企共建科研平台,与步长制药公司共建博士后工作站1个,拥有陕西省生物医药创新技术院士专家工作站、陕西省中药产业技术创新服务共享平台等省厅级科研平台30个;承担厅局级及以上科研项目775项,其中国家自然科学基金项目1项、国家社科基金项目1项、教育部人文社科项目6项;获得省厅级科技成果奖41项,其中陕西省科技进步奖3项。

此外,学校还建有实验实训场所201个,省级实验教学示范中心4个,省级虚拟仿真实验教学中心2个;获批大学生校外创新创业教育实践基地、省级众创空间孵化基地、省级劳动教育实践基地等省级实践教育基地12个。

这些平台不仅承载着科研使命,更成为培养人才的摇篮。近年来,学校依托平台孵化出“陕西高校青年创新团队”3个,培育校级科技创新团队24个,中药研究院的彭修娟教授获“第八届咸阳青年科技奖”。作为由著名上市公司步长制药创办的民办高校,陕西国际商贸学院坚持深耕校企合作,打开了科研成果转化的“通道”。

在学校与步长制药共建的“生物医药创新制药技术院士专家工作站”内,企业研发总监李志强博士与高校教授王建国就“中药二次开发”展开深入探讨。王建国展示的合作协议显示,双方已成功解决3个技术难题,并获得企业提供的500万元科研经费,标志着校企合作取得了实质性成果。 此次合作不仅体现了高校科研力量在实际应用中的价值,也展现了企业在技术创新中的主动作为。校企之间的深度协作,有助于推动科研成果向产业转化,提升中药研发的整体水平。这种以问题为导向、以需求为牵引的合作模式,值得进一步推广和深化。

2024年,学校科技成果转化迎来爆发年:横向项目激增至570项,与陕西中医药大学联合研发的“中药配方颗粒制备技术”以500万元转让给步长制药;更令人欣喜的是转化成果结构的变化——60%来自校企联合研发,30%来自技术转让,10%来自政府购买服务——这组黄金比例,标志着学校真正畅通了产学研深度合作的“最后一公里”。

科教融汇——学生与教师共同成长之路

在青年教授彭修娟的办公室里,摆着一排闪亮的奖杯:咸阳市自然科学奖、陕西高校科技成果奖……这位曾作为核心成员参与陕西国际商贸学院中药研究院筹建的“老人”,也是学校的“科研新贵”,是学校人才自主培养的典型代表。“学校设立的青年创新团队专项,让我们这些‘科研新兵’也能牵头重大项目”。她的团队已有3名教师晋升副教授,联合培养的研究生在核心期刊发表论文12篇。

除了彭修娟所在的团队,依托医药学院“中药质量标志物发现及应用创新团队”和“西北特色中药产业化关键技术开发与应用创新团队”、依托信息工程学院“机器视觉与中药智能制造技术创新团队”等也先后获批陕西高校青年创新团队。近三年,学校授权专利138件,在良好的科技创新氛围中,一批优秀的青年创新团队成长起来,一批思路开阔、敢于创新、能担大任的科研人才走向成熟。

如今,学校已组建起由2名院士、5名国家级领军人才、30名省级教学名师构成的“高层次学术智库”,承担国家级项目8项、省部级项目119项,出版专著146部,授权专利585件,科研成果转化创造经济效益超5亿元。

“大学应充分挖掘科技活动、科技资源和科技文化的教育功能,将提升人才的创新素质放在更加重要的位置。”在分管科研工作的副校长甘世平看来,科研与教学犹如一条粗绳的两股,需要紧密相联、相互支撑。

在陕西国际商贸学院,科技创新不断推动教育教学质量的提升。2023年和2024年,学校分别开展了科技工作服务教育教学案例的征集与评选活动,共收到案例211项,最终评选出一等奖、二等奖、三等奖的优秀典型案例17项,优秀案例27项,以及一般案例54项。

案例征集与评选不仅是一个汇聚科研教学精英、分享反哺教学成果、交流科研育人经验的活动,更是学校未来科研、教学协同发展的“进军号”。“科研反哺教育教学是促进教育教学高质量发展的重要举措。未来,学校要将科研反哺教育教学典型案例征集与评选活动常态化、规范化,进一步充分发挥科研育人功能。”甘世平说。

在一批优秀教师的引领下,学校的教育教学质量持续提升。目前,陕西国际商贸学院已拥有国家级一流本科专业建设点1个,省级一流本科专业建设点6个,省级创新创业教育改革试点学院2个,省级人才培养模式创新实验区3个,省级课程思政教学研究示范中心1个;建有省级一流课程18门,省级精品资源共享课程10门,省级课程思政示范课程2门,省级创新创业教育课程4门,省级线上特色课程1门,省级优秀教材4部;承担省部级教育教学改革研究项目92项,获批省级教学成果奖7项。 从这些数据可以看出,学校在专业建设、课程改革、教学研究等方面取得了显著成效,反映出其在教学质量提升方面的持续努力和扎实成果。这些成绩不仅体现了学校对教育内涵发展的重视,也为学生提供了更加优质的教育资源和学习环境。

为培养具备国际视野的新型人才,学校不断深化国际交流与合作。目前已与英国、新加坡、韩国、马来西亚、泰国等10多个国家的高校建立合作关系。学校与泰国南部科技学院联合编撰并出版了《中医药科学教育传播书系》,并成为教育部首批“中国东盟千校携手计划”项目学校;同时与英国卡迪夫城市大学、新加坡培根国际学院、泰国瓦拉亚隆宫皇家大学、马来西亚敦阿都拉萨大学等院校开展人才培养项目;还与吉尔吉斯斯坦国立大学共同建立了国际史记学文化中心。学校定期组织师生参与国际学术交流和研学活动,推动师生学历提升,逐步构建起多渠道、多层次的国际交流合作格局。

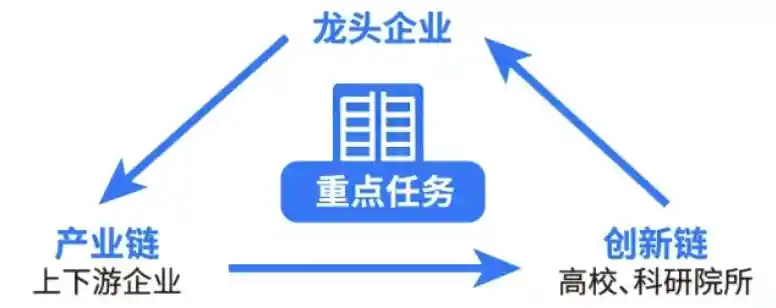

陕西国际商贸学院紧密对接区域产业发展需求,积极构建校企协同发展的共同体,通过体制机制的创新激发发展活力,推动产教深度融合,实现校企互利共赢。同时,注重文化基因的传承,不断熔铸学校的精神内核。未来,学校将继续发挥企业办学的优势,秉持“质量立校、人才强校、特色兴校”的发展理念,聚焦中华传统医学人才的培养与创新发展,打造“强商兴药、多科融合”的国际化中医药教育体系,夯实科技创新基础,加快科技成果转化,提升科技工作的质量和效率,努力形成教育培养人才、人才支撑科技、科技促进教育的“三位一体”协同发展新格局,致力于建设专业结构合理、学科特色鲜明、国际化水平较高的高水平应用型大学。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!