财经那些事2025年07月22日 12:19消息,十四五期间残疾人事业成就显著,高质量发展背后是无数温暖故事,展现社会关爱与进步。

国务院新闻办公室于2025年7月22日上午10时举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,邀请中国残联主席程凯、党组书记兼理事长周长奎、副主席兼副理事长李东梅,全面介绍“十四五”时期我国残疾人事业发展成就,并回应社会关切。

发布会伊始,中国残联主席程凯代表中国残联向长期关注和支持残疾人事业的媒体朋友致以诚挚感谢。他指出,“十四五”期间,在党中央坚强领导和各部门协同推进下,《“十四五”残疾人保障和发展规划》设定的11项指标中,6项约束性指标和5项预期指标均有望如期实现,残疾人获得感、幸福感、安全感显著增强。

从收入增长看,2020—2023年残疾人家庭年均纯收入增速超过6.9%,与GDP增速基本同步;接受职业培训人数超217万人次,为就业打下坚实基础。社会保障方面,低保、康复救助、“两项补贴”实现应保尽保,参保率稳定在90%以上。尤为值得一提的是,截至2025年6月,困难残疾人生活补贴惠及1188.4万人,重度残疾人护理补贴覆盖1640万人,真正做到了兜住底、织密网。

公共服务提质扩面更是令人振奋:残疾儿童义务教育入学率达97%,基本康复服务覆盖率稳定在85%以上,家庭无障碍改造完成128万户,远超原定110万户目标。这不仅是数字的突破,更是千万残疾人家庭生活质量实实在在的跃升。可以说,过去五年,我国残疾人事业正朝着高质量发展迈出坚实步伐。

巩固脱贫成果成效明显。将99.1万易返贫致贫残疾人纳入国家防返贫动态监测体系,守住了不发生规模性返贫的底线——这是对脱贫攻坚成果最有力的捍卫。社会保障制度持续完善,托养服务机构突破1万家,阳光家园计划惠及266万人次,残疾人基本生活保障网越织越密。

就业规模稳中有升,城乡新增残疾人就业累计达231万,“美丽工坊”文创作品亮相巴黎残奥会和联合国总部,彰显了新时代残疾人群体自强不息的精神风貌。康复服务质量不断提升,3446万人次受益于基本康复服务,辅助器具适配率稳步提高,康复大学在青岛招生标志着专业人才培养进入快车道。

教育公平持续推进,适龄残疾儿童少年入学率97%来之不易,特殊教育向学前和高中阶段延伸,残疾大学生在校人数突破10万,教育真正成为改变命运的关键力量。无障碍环境建设法颁布实施,司法保护机制日益健全,残疾人维权渠道更加畅通高效,法治阳光照亮每一个角落。

值得注意的是,在回答中央广播电视总台记者提问时,周长奎明确表示中国残联承担的三项“十四五”重大工程任务进展顺利:康复托养设施建设稳步推进,家庭无障碍改造超额完成,残疾儿童康复机构规范发展。这些基础设施的完善,是残疾人平等参与社会生活的硬件支撑,也是公共服务均等化的具体体现。

面对新黄河客户端关于返贫风险的提问,程凯坦诚回应:当前农村残疾人仍是最易致贫返贫群体之一,99.1万监测对象中占比超12%,且存在增收难、照护难、就业层次低等结构性难题。对此建立长效机制至关重要——纳入监测+纳入考核+基层组织访视+东西部协作帮扶,这套组合拳既务实又精准,体现了政策温度与执行力度的统一。

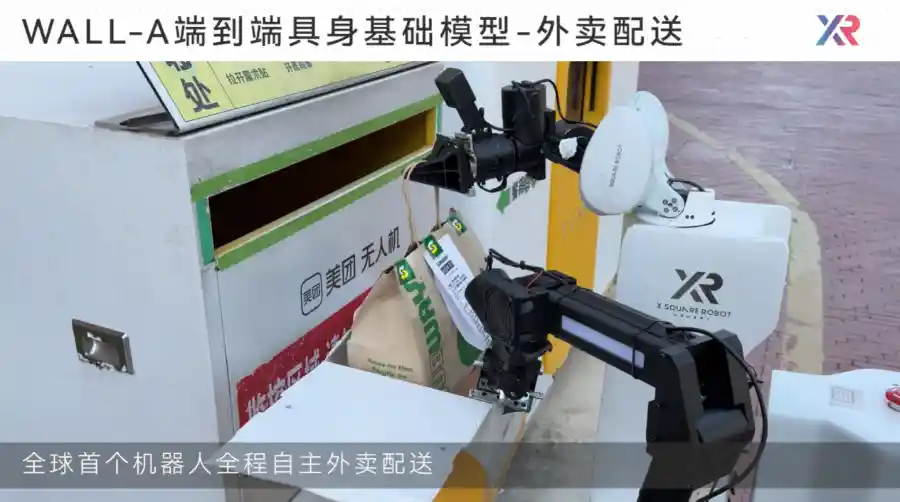

展望“十五五”,周长奎透露将聚焦五大方向:提升民生保障水平、优化公共服务质量、强化平等权益保障、推动科技助残创新、丰富精神文化供给。特别是提出推动脑机接口、人工智能等前沿技术应用于助残领域,让人看到科技赋能下残疾人未来的无限可能。这不是简单的技术叠加,而是对未来生活方式的重新定义。

李东梅回应极目新闻记者关于“学得好”的问题时强调,“一人一案”教育安置、教材辅具适配、孤独症教育资源中心建设等举措,正在破解差异化教学难题。从“有学上”到“学得好”,背后是对每一个生命个体尊严的尊重,也是教育公平理念的深度践行。

文化体育方面,残疾人运动员在国际赛场屡创佳绩,群众体育广泛开展,“冰雪运动季”实现全国覆盖;公共文化服务日益完善,盲人阅览室达1659个,《马拉喀什条约》落地见效,残疾人不再是文化的旁观者,而是参与者、创造者。这种转变,正是社会文明进步的真实写照。

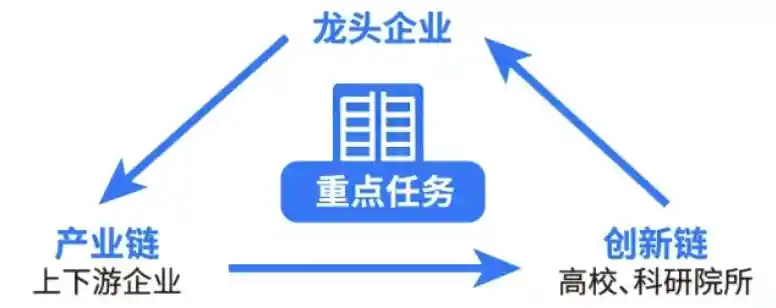

科技助残亮点频出,电子导盲犬、智能仿生手走进现实,脑机接口技术优先用于康复领域。更可贵的是,中国残联已与清华、北大等高校及华为、科大讯飞等企业共建研发平台,在北京海淀、深圳等地打造科技助残示范区。这说明,残疾人不只是科技成果的受益者,更是科技创新的重要推动者。

在国际舞台上,中国残疾人事务合作已成为“一带一路”民心相通的重要载体。三年三届主题活动、区域合作平台搭建、“走出去”培训本土康复人才、“请进来”开展能力建设,展现了负责任大国的形象。这不是单向输出,而是双向奔赴的人类命运共同体实践。

对于无障碍“新盲区”,李东梅给出系统解决方案:法规完善、标准细化、科技赋能、督导强化。3000多家网站和APP完成无障碍改造、药品说明书试点改革、无障碍导航覆盖69城……这些细节上的进步,恰恰是最具温度的文明刻度。

自助互助康复模式尤其值得点赞——唐占鑫这样的自强模范从受助者变为助人者,带动11.85万名残疾人重拾生活信心。这不是简单的康复服务创新,而是一种价值观的重塑:残疾人不是被动等待救助的对象,而是有能力、有尊严、可以主动创造价值的社会成员。

最后回应残疾人就业问题时,李东梅用“两个显著提升”概括成果:规模扩大、质量提高。五年新增就业超230万,技能培训217万人次,高校毕业生就业率连续五年超85%。这背后是政策扶持、技能提升、服务优化、权益维护四位一体的合力攻坚,让残疾人通过劳动赢得尊严、实现价值。

这场发布会不仅是一份成绩单,更是一张路线图。它告诉我们:残疾人事业不是慈善施舍,而是权利保障;不是边缘议题,而是现代化进程中必须答好的时代课题。当每一个残疾人都能平等参与、共享成果,中国式现代化才是真正完整的现代化。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!