硅基流动一年内完成两轮融资,商业化进程加速,揭示背后资本运作逻辑与投资新机遇。

2025年,人工智能大模型技术正以前所未有的速度渗透进各行各业,从概念探索走向深度业务融合与实际价值释放。在这一轮AI变革浪潮中,一批聚焦AI基础设施(AI Infra)的创业公司迅速崛起,致力于解决企业在大模型落地过程中的关键难题。其中,硅基流动作为行业新锐力量,近日正式推出企业级MaaS(Model as a Service)平台,标志着其从技术能力向规模化商业服务迈出了关键一步。

该平台为企业提供涵盖异构算力纳管、模型训练、推理部署到场景应用的全链路闭环解决方案,已在电力、能源、制造、金融、互联网等多个高需求行业实现初步落地。值得注意的是,硅基流动并非从零起步——公司成立于2023年8月,由AI领域资深创业者袁进辉二次创业创办。此前他曾创立一流科技,后被王慧文发起的光年之外收购;而随着王慧文因健康原因退出,美团最终以20.65亿元全资接盘光年之外,成为国内AI初创并购史上的标志性事件。

在创立之初,硅基流动便引入美团作为战略股东,显示出其在资本和产业资源上的独特优势。与前序项目更侧重于大模型预训练不同,硅基流动将重心放在了更具现实落地意义的大模型推理市场。其核心产品为一站式大模型云服务平台,依托自研高性能推理引擎,显著提升推理效率,降低使用成本,为企业用户提供多品类、高可用的AI模型服务。

今年春节期间,国产大模型DeepSeek横空出世,引发全球关注热潮,但随之而来的是服务器频繁遭受攻击、官网访问不稳定等问题,暴露出底层算力支撑体系的脆弱性。在此背景下,硅基流动率先在其云服务平台上线基于华为云昇腾算力的满血版DeepSeek R1/V3模型,成功打通了在国产芯片上高效运行高性能大模型的技术路径。这不仅是技术突破,更是国产化替代进程中的重要里程碑。

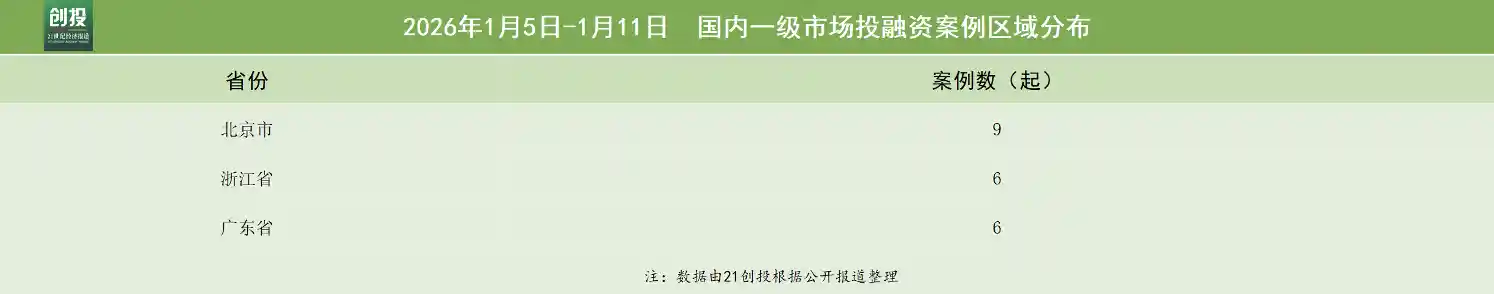

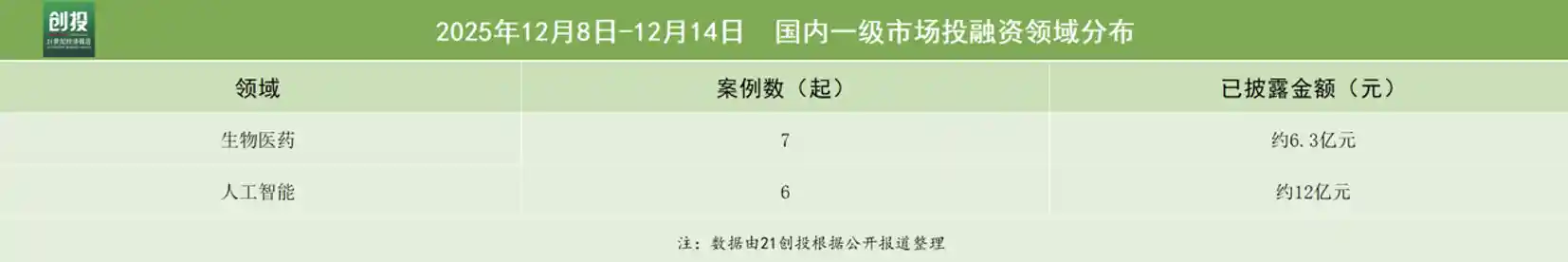

这一举措让硅基流动迅速抢占先机,充分受益于DeepSeek带来的国产AI红利。据官方披露,公司目前已拥有超700万用户,日均生成上千亿Token,业务规模呈指数级增长。尤其值得关注的是,在短短数月内,硅基流动已连续完成两轮融资:2月获数亿元pre-A轮,投资方包括华创资本、普华资本等;6月再获阿里云领投、创新工场超额跟投的A轮融资,进一步夯实了其在AI infra领域的领先地位。

资本加持之下,商业化进程明显提速。联合创始人胡健在近期媒体沟通会上表示:“目前我们平台注册企业客户已超过一万家。通过走访发现,越来越多企业已从‘试试看’的心态转向真实场景落地,并进入批量部署阶段。此时推出企业级MaaS平台,可谓恰逢其时。” 这一判断背后,是企业对大模型从“想用”到“敢用”“能用”的转变,也反映出市场需求正在从碎片化试点迈向系统性建设。

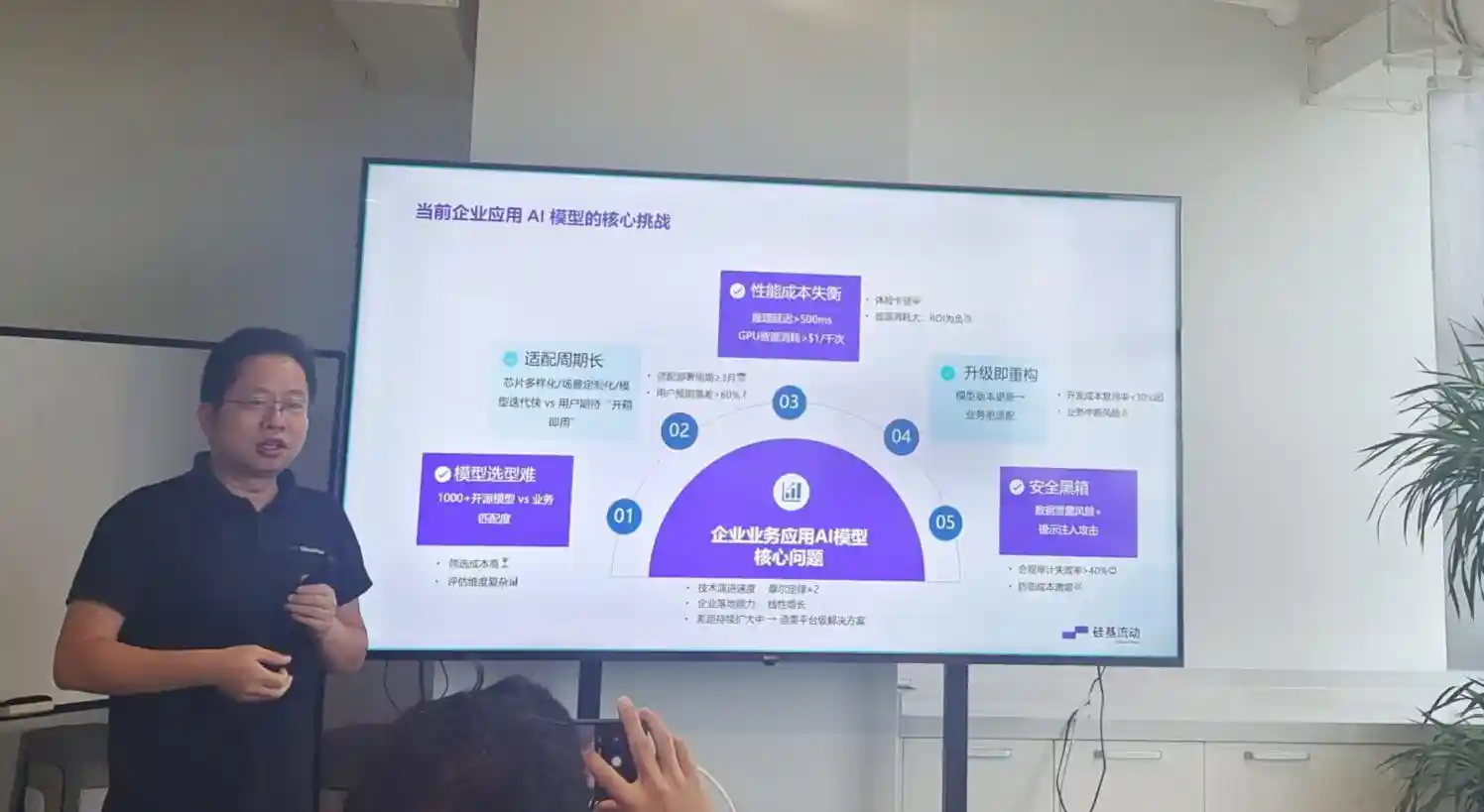

当前,企业在推进大模型规模化落地过程中普遍面临多重挑战:模型适配周期长、推理性能与成本难以兼顾、服务稳定性要求高、输出质量波动大,以及日益严峻的安全合规压力。尤其对于缺乏AI基建经验的传统企业而言,组建专业团队成本高昂且人才稀缺。胡健指出:“很多企业找不到有实战经验的人才,即便找到,价格也非常昂贵。” 正是在这样的痛点驱动下,硅基流动试图将其在公有云大规模运营中积累的经验产品化,打造标准化、易用性强、可快速交付的MaaS解决方案。

该企业级MaaS平台预集成100+主流开源与闭源大模型,支持多种算力卡组合的推理加速包,依托公有云能力,新模型可在1-3天内完成适配并同步至私有环境,极大缩短上线周期。同时,平台通过智能路由调度、自研推理框架优化和动态扩缩容机制,在保障高性能的同时有效控制成本。安全性方面,则提供多租户数据隔离、细粒度权限管控、应用级限流及全链路日志审计,满足政企客户严苛的安全合规要求。

在客户结构上,硅基流动采取差异化策略,重点深耕两大类客户群体:一类是腰部互联网企业,它们具备一定IT基础但缺乏完整的AI infra团队,希望通过低成本方式快速部署大模型能力;另一类则是大型央国企,这类客户响应国家“人工智能+”行动号召,正加快推进大模型应用,尽管自身研发能力有限,却亟需在短时间内实现规模化落地。

对此,胡健强调:“政企客户对国产芯片的支持是刚需。” 硅基流动目前已实现对英伟达、AMD、华为昇腾、沐曦、摩尔线程等主流芯片的全面适配,是国内唯一能在多种国产芯片上实现大模型规模化推理的公司。这种跨平台兼容性和深度优化能力,构成了其核心竞争壁垒,也成为吸引央国企客户的关键因素。

典型案例显示,某头部能源央企正采用“大小模型双轮驱动”模式推进AI转型,涉及地震资料处理、油藏开发优化、化工研发和客户服务等多个专业场景。针对其对国产算力部署、训推一体闭环及行业专用模型构建的需求,硅基流动提供了覆盖训练、微调到推理的完整解决方案,助力其实现从通用能力到垂直领域智能化的跃迁。

在商业模式上,当前主要采用项目制收费与Token消耗计费两种方式。胡健预测,未来Token将逐步演变为像水电一样的基础设施资源,价格将持续下降,并可能出现类似“工业用电”“居民用电”的分级定价机制,结合使用时段、优先级等因素进行灵活计费。这一趋势意味着大模型服务将更加普惠化,但也对企业底层成本控制能力提出更高要求。

从宏观角度看,市场正处于爆发式增长阶段。据Frost & Sullivan数据显示,2025年上半年中国企业级大模型日均Token消耗量已达10.2万亿,相较2024年下半年激增363%。如此迅猛的增长曲线,既反映了企业数字化转型的迫切需求,也为像硅基流动这样的初创企业提供了广阔发展空间。

值得注意的是,尽管赛道火热,但真正能够打通“技术—产品—商业化”闭环的企业仍属少数。硅基流动凭借清晰的战略定位、扎实的技术积累和精准的客户洞察,已在AI infra领域建立起差异化优势。尤其是在国产化替代加速的背景下,其在国产芯片适配方面的领先地位,或将转化为长期护城河。

然而也应看到,随着更多科技巨头入局MaaS赛道,竞争将愈发激烈。如何持续保持技术创新节奏、扩大生态合作网络、提升客户服务深度,将是硅基流动下一阶段必须面对的挑战。但从目前的发展态势来看,这家成立仅两年的公司,已经走出了属于自己的节奏,正在成为中国AI基础设施版图中不可忽视的一极。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!