强行拉客扰秩序,暑期旅拍市场需规范管理。

火爆的旅拍市场,“火”到派出所去了。

7月10日,游客朱先生一行四人在重庆洪崖洞景区附近游玩时,其侄女被一名红衣女子拉拽要求拍照。在侄女明确表示拒绝后,该女子不仅没有停止行为,还对侄女出言不逊。朱先生在用手机记录现场情况时,遭到该女子强行拍打手机,并被要求删除视频。事件发生后,巡逻民警迅速赶到现场,将双方带至派出所进行调解。然而,在派出所内,该女子仍然态度强硬,不肯罢休。 此次事件反映出部分公众在公共场合缺乏基本的文明素养和对他人的尊重。即便是在旅游景点,也应遵守社会公德,避免因个人行为引发不必要的冲突。同时,警方的及时介入体现了对市民权益的保护,也展现了基层治理的有效性。希望相关部门能够进一步加强公共秩序管理,提升市民文明意识,营造更加和谐、安全的旅游环境。

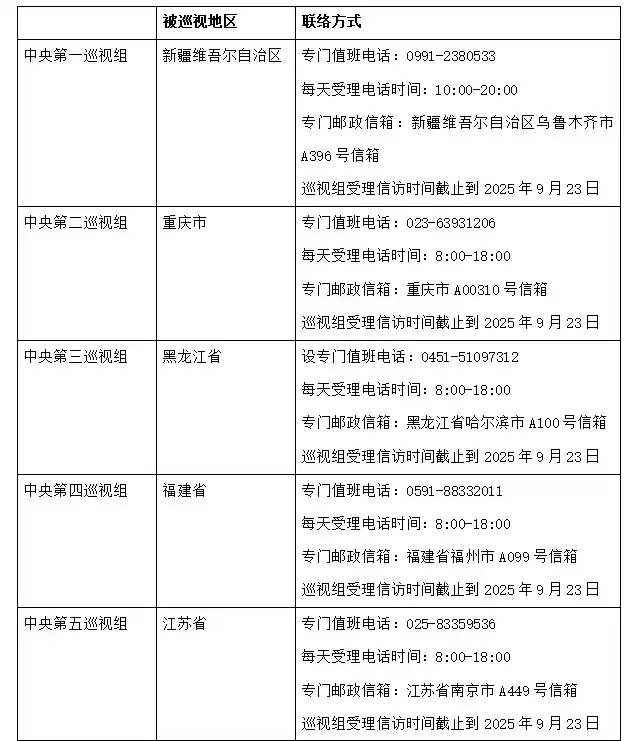

7月13日,重庆市渝中区文化和旅游发展委员会就相关事件发布情况通报,表示该委高度重视,立即启动应对机制,联合区公安分局、区市场监管局及属地街道等相关部门展开调查处理,后续将依照法律法规,秉持公平公正的原则,严肃处理此事。

近年来,随着体验式消费和旅游需求的不断增长,在社交媒体的推动下,越来越多游客倾向于穿上特定服装,在标志性景点拍摄“人生照片”,这已成为许多旅行攻略中的必选项。随之而来的旅拍服务也逐渐兴起,满足了游客对个性化、沉浸式旅游体验的需求。 在我看来,这种现象反映了现代旅游从单纯的观光向更具参与感和记忆价值的方向转变。旅拍不仅让游客获得独特的视觉记录,也在一定程度上促进了当地文旅产业的发展。然而,也需关注过度商业化可能带来的负面影响,如景点拥挤、文化体验浅层化等问题。如何在满足游客需求的同时保持旅游的本真性,是值得持续探讨的话题。

作为文旅产业的重要延伸服务,旅拍行业在推动旅游目的地经济消费、提升城市形象和促进文化传播方面发挥了一定的积极作用。然而,在其迅猛发展的过程中,虚假宣传、价格误导、骚扰式营销等问题屡见不鲜,严重损害了游客的旅行体验,制约了文旅市场的健康有序发展。

“一荣俱荣”

社交媒体的快速发展是推动旅拍需求增长的核心动力。河南洛阳的洛邑古城内、北京故宫的城墙下、云南大理的洱海旁......到处可见身着“格格服”“娘娘装”抑或是民族风服饰的游客,为了“出片”不停换姿势、找角度,批量生产“流水线公主”。

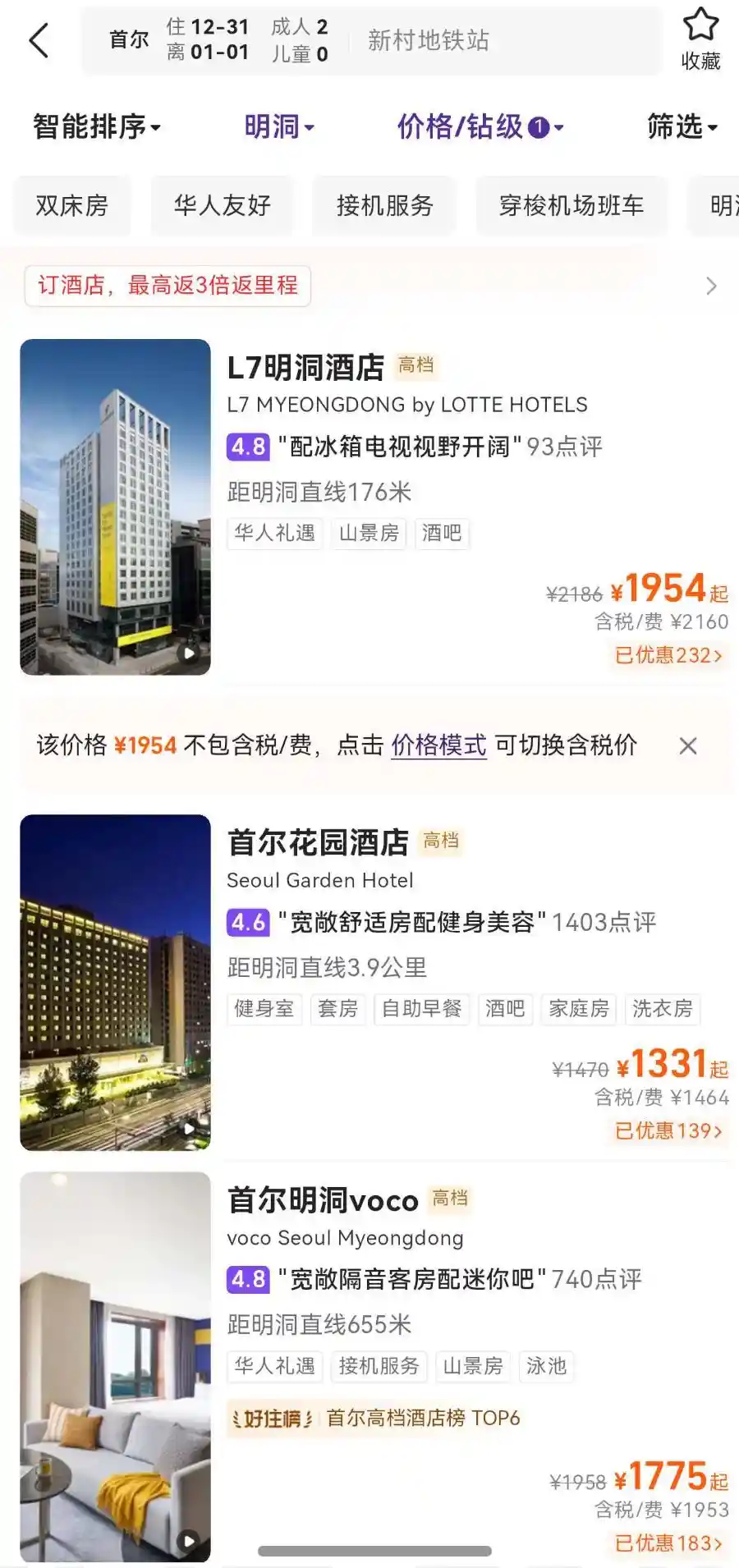

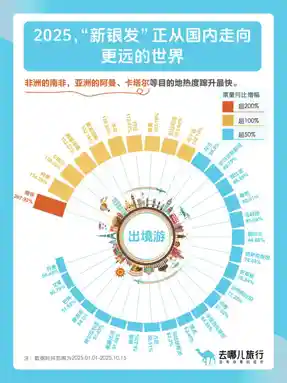

数据显示,2024年,有10%的女性用户在订购旅游产品时选择了包含旅拍服务的跟团游产品,其中洱海骑行旅拍、汉服或少数民族服饰体验等项目特别受到欢迎。“拍照打卡”成为春季赏花出行的主要需求之一,相关搜索热度同比上升了39%。

有求必有应,近10年来,旅拍相关企业注册量整体呈现明显增长趋势。从企业成立年限来看,超过七成的旅拍相关企业成立时间在3年以内,其中成立时间为1至3年的企业数量最多。 从当前市场发展态势看,旅拍行业的热度持续上升,吸引了大量新兴企业的涌入。这种现象反映出消费者对个性化、体验式旅游需求的提升,同时也说明旅拍领域仍处于快速成长期。不过,企业数量的激增也带来一定的竞争压力,未来行业或将面临更激烈的优胜劣汰。

一位连锁旅拍店老板向21世纪经济报道记者表示,全国各个热门旅行地的旅拍运营模式大差不大,行业分工明确,一个妆面外包给一个化妆师多少钱,摄影师多少钱,都基本没底薪,然后老板负责店铺其他支出,关键还是获客成本比较高,营销的费用往往占到大头。现在竞争越来越激烈,价格拼得越来越凶,获客难度也越来越大。

入行的商家越来越多,竞争也就越来越激烈,旅拍市场也逐渐向着满足更加精细化消费需求的方向发展。有些商家主打婚纱旅拍,有些专注于文化体验拍摄,还有些则聚焦男士妆造服务。

现代旅拍服务已不再局限于传统的摄影环节,而是发展成为一个涵盖服装租赁、化妆造型、拍摄、后期制作、相册设计以及同城代还等多个环节的完整产业链。在许多旅游热门地区,这一产业链已经高度专业化,并形成了上下游紧密衔接的格局,不仅为当地创造了大量就业机会,也有效推动了区域经济的发展。 旅拍产业的兴起反映出消费者对个性化、高品质旅行体验的需求不断提升。这种模式不仅提升了旅游服务的附加值,也让地方特色文化得到了更广泛的传播与展示。随着产业链的不断完善,未来旅拍有望成为推动文旅融合的重要力量。

同时,旅拍市场的火热也给各景区带来了十分可观的经济效益。甚至一些原本不知名的或肉眼观赏价值并不算高的景点,也可能因为社交媒体上的一张旅拍照片而火出圈。在拍摄过程中,还有不少地区的特色服饰和文化也被更多人知晓,许多旅游目的地知名度因为旅拍而不断提升。

以国家4A级景区湖北恩施土家女儿城为例,2024年,女儿城接待游客462万人次,旅游综合收入达4.2亿元,其中旅拍产业产值达1.12亿元,商家年收入最高超过400万元。

近几年,随着冬奥会和“小土豆”等热点的推动,冰城哈尔滨不仅吸引了大量游客,也因旅拍产业的兴起而注入了强劲的经济动力。数据显示,截至2022年底,哈尔滨从事旅拍的企业有19家;到2023年底,这一数字增长至76家;到了2024年底,旅拍企业数量如春笋般迅速增长,达到264家,旅拍企业数量位列全国第八。截至今年7月7日,哈尔滨已有286家旅拍企业落地生根,旅拍企业数量跃居全国第五。

中国金融智库特邀研究员余丰慧指出,旅拍服务对景区及其周边产业产生了积极的推动作用,不仅提升了景区的吸引力和游客数量,也促进了周边餐饮、住宿等相关服务业的发展。

野蛮生长的“局中局”

但不可忽视的是,旅游市场有明显的淡旺季之分。

盲目跟风开店未必能带来预期的收益。此前,“制造流水线公主的旅拍店集中倒闭”等相关话题曾登上热搜,随着淡季到来,订单量大幅下滑,导致许多店铺盈利能力减弱,转手或关闭店铺的现象在这一时期明显增多。

旅拍行业迅速发展的背后,本质上仍是一种商业行为,经济利益是其核心。为了在短暂的旺季中尽可能吸引顾客、获取利润,一些商家开始采取不正当手段,其中包括同行之间的恶性竞争以及销售过程中存在的恶意欺骗行为。

不少旅拍店主向21世纪经济报道反映,当前行业竞争异常激烈。除了常规的化妆造型、拍摄和修图服务外,他们还需及时处理顾客归还的服装,并不断更新服饰和配饰。原本价格就不高的套餐,为了吸引客流,不得不持续压缩利润空间,这让许多商家感到压力巨大。

有时,在距离景点还有几百米的地方,揽客的人就端着相机开始寻找“猎物”。景点门口更是经常被围得水泄不通,揽客拍照的人甚至比游客还多。更让人头疼的还有对最佳打卡机位的“霸占”,这种对公共资源的无形“垄断”,不仅极大地破坏了消费者的旅游体验,还给景区带来了秩序和安全隐患。

遗憾的是,朱先生一行的经历并非旅拍行业首次出现纠纷。据媒体报道,7月1日,网友李先生与家人在云南西双版纳旅游时,遭遇了旅拍商家的低价虚假宣传,途中被临时加收费用,且后期未按约定提供精修照片,最终商家还涉嫌卷款消失。

北京市中闻(西安)律师事务所律师谭敏涛表示,在李先生的遭遇或类似案件中,商家收钱后失联、返图质量严重缩水,或构成虚假宣传、合同违约,情节严重者甚至涉嫌诈骗。同时,他也提醒消费者,部分不良商家可能注销原公司后重新注册新主体继续经营,以逃避债务。

此外,旅拍行业进入门槛较低,服务流程缺乏规范,导致整体服务质量参差不齐。许多从业人员未接受过专业培训,难以达到消费者的期望。由于缺乏统一的标准和管理规范,从预约、拍摄到成果交付的各个环节,基本由商家自行决定,存在较大的随意性,由此引发的交付延迟、未能按时提供照片等问题也频繁出现。

作为现代文旅产业的重要配套行业,旅拍市场中存在的无序竞争和不规范经营行为,不利于行业的长期健康发展。因此,一些地区开始加强监管,推动行业规范化发展。

例如,去年9月,泉州大开元寺发布了《关于在泉州大开元寺内开展商业性拍摄登记的公告》以及《商业性拍摄“十禁止”规范公约》;近日,延吉市市场监督管理局结合自身职责,创新推出旅拍服务合同的示范文本;敦煌市月牙泉镇的执法人员对旅拍商家逐一进行细致核查,重点检查其营业执照等相关资质,排查是否存在超范围经营、证照过期等问题,并为每个商家建立“一户一档”的动态管理台账。

未来,消费习惯和理念的转变将持续推动文旅产业的发展。能否有效开展“杂草清理”工作,不仅影响旅拍行业的健康发展,更关系到各旅游目的地经济市场的可持续性。(实习生薛丽莹对本文亦有贡献)

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!