四家A股公司同日被证监会立案调查,瑞贝卡、太原重工等突遭 scrutiny,背后或涉财务违规或信披问题,引发市场关注。

7月25日晚,A股市场再掀波澜,瑞贝卡(600439.SH)、*ST万方(000638.SZ)、太原重工(600169.SH)和*ST沐邦(603398.SH)四家上市公司同时发布公告,宣布因涉嫌信息披露违规等行为,被中国证监会立案调查。这一集中“点名”事件,不仅暴露了部分上市公司在公司治理与财务规范上的深层次问题,也再次敲响了资本市场监管的警钟。

瑞贝卡作为“假发第一股”,主营业务为发制品的生产和销售,当前市值约为42亿元。然而,这家曾被视为细分行业龙头的企业,今年以来却屡陷监管风波。早在今年4月,河南证监局就对瑞贝卡出具了《责令改正措施决定书》,指出其存在五项重大违规:未按规定披露与关联方的非经营性资金往来及资金占用情况、未及时披露关联交易、2023年末存货跌价准备计提不足、内幕信息知情人登记管理不规范,以及部分董事监事薪酬未经股东大会审议。

面对监管压力,瑞贝卡在5月24日提交了整改报告,声称“问题已整改完毕”,并承诺将提升公司治理水平。然而,仅仅两个月后,公司再度被监管“亮剑”。因其未能在会计年度结束一个月内披露2024年度业绩预告,瑞贝卡再次收到河南证监局的警示函,公司董事长郑文青、董秘胡丽平、财务总监朱建锐均被记入证券期货市场诚信档案。这表明,所谓的“整改完成”可能只是表面文章,内部控制和信息披露机制仍存在严重漏洞。

更令人担忧的是,瑞贝卡2024年归母净利润已确认亏损1.18亿元。未能及时预告业绩,不仅违反了信息披露的基本义务,更剥夺了投资者提前判断风险的权利。这种“先亏损、后公告”的操作模式,极易引发市场恐慌,损害中小投资者利益。从监管角度看,连续两次被点名,说明企业并未真正建立起合规文化,而监管部门的持续跟进也释放出“零容忍”的明确信号。

与此同时,*ST万方的问题则更为严峻。该公司因2024年业绩预告严重偏差,于7月1日被深交所公开谴责。其最初预计净利润为2000万至2500万元,扣非后盈利300万至450万元,但四个月后更正为净利润仅1000万至1500万元,扣非后反而亏损400万至600万元,并首次披露扣除后营业收入低于3亿元。最终年报数据显示,公司扣非净利润亏损460.13万元,触发退市风险警示条件,股票已被实施*ST处理。

这种“由盈转亏”的剧烈修正,暴露出公司在财务预测与内控管理上的巨大缺陷。更值得警惕的是,业绩预告的不准确直接影响投资者决策,涉嫌误导市场。深交所的公开谴责虽具威慑力,但若缺乏后续的实质性处罚机制,类似“画饼式”业绩预测仍可能在其他公司重演。而*ST万方2025年上半年预计继续亏损450万至650万元,意味着其保壳之路愈发艰难。

尤为关键的是,*ST万方的控制权正面临重大变数。今年6月,长春中院已裁定拍卖公司大股东所持29.18%股份。一旦拍卖完成,公司或将陷入无实际控制人的状态,进一步加剧经营不确定性。控制权动荡叠加财务危机,使得*ST万方的风险已远超普通ST公司,极有可能成为新一轮退市制度改革下的典型案例。

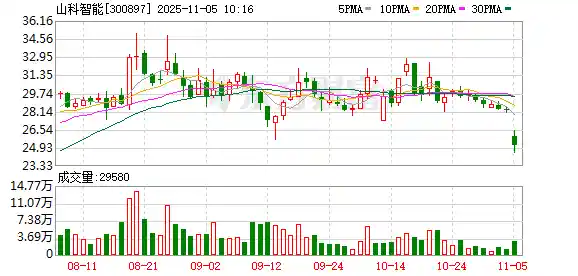

相较之下,太原重工的被立案显得更为突兀。尽管公司在7月25日同步披露了控股股东太重集团拟增持8000万元至1.6亿元股份的利好消息,释放出对未来发展信心的信号,但几乎在同一时间被证监会立案,无疑给这一“护盘”举动蒙上阴影。值得注意的是,太重集团此次增持不设价格区间,显示出较强决心,但市场更关注的是:为何一家近期未见明显监管动作的企业突然被查?

追溯过往,太原重工曾在2023年12月因未披露重大股权转让进展、隐瞒关联方资金占用、财务数据不准确等问题被山西证监局出具警示函。彼时的整改是否流于形式?此次立案是否涉及更早时期的财务问题?这些问题尚待监管进一步披露。但从趋势看,监管部门正从“事后纠偏”转向“穿透式追责”,即便是传统国企背景的企业,也难逃合规审查。

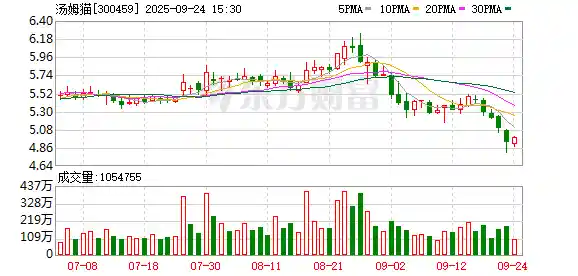

最引人关注的莫过于*ST沐邦的立案调查。公司因涉嫌年报等定期报告财务数据虚假披露被证监会立案,同时被江西证监局指出存在四大违规行为,包括资金占用、信息披露不实等。监管部门已责令其控股股东沐邦控股在六个月内归还全部占用资金,但现实情况不容乐观。

数据显示,沐邦控股资产总额8.34亿元,负债高达10.16亿元,资产负债率突破121%,已处于资不抵债状态。其近一年及一期营业收入为零,现金流极度紧张,流动比率仅为71.60%,现金对流动负债的覆盖能力几乎丧失。在此背景下,控股股东仍将所持7330万股中的4018.3万股在解押后立即重新质押,用于股权回购担保,这种“拆东墙补西墙”的操作,暴露出其严重的流动性危机。

更令人不安的是,沐邦控股所持部分股份近日被深圳市龙岗区人民法院冻结,累计冻结283.39万股,占其持股比例的3.24%。尽管具体冻结原因尚在核查,但司法冻结通常意味着债务纠纷或履约风险。当控股股东自身难保时,上市公司极易沦为“提款机”或“担保工具”,最终由全体股东承担代价。

综合来看,此次四家公司同日被立案,绝非偶然。它反映出当前监管层正加大对信息披露真实性、财务合规性和公司治理有效性的审查力度。特别是在退市制度日趋严格、注册制全面推行的背景下,任何试图通过粉饰财报、延迟披露、资金占用等方式掩盖真实经营状况的行为,都将面临更严厉的惩罚。

对于投资者而言,这些案例是一记警钟:不能仅看市值或行业概念,更应深入分析公司的治理结构、关联交易、实际控制人信用状况等底层风险。而对于上市公司来说,合规已不再是“可选项”,而是生存的底线。唯有真正敬畏市场、敬畏法治,才能在资本市场的长跑中走得更稳、更远。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!