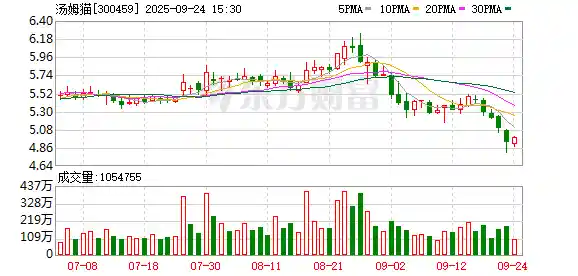

财经那些事2025年09月14日 11:41消息,揭秘A股暴涨背后的黑马股,深度剖析推动股东财富飙升的真正动力源。

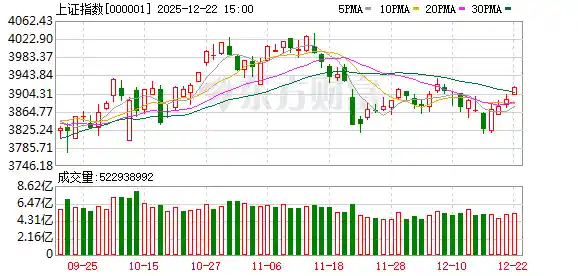

近日,A股市场行情逐渐回暖,各类热点题材轮番登场,科技、新能源、消费等板块交替活跃。多空博弈加剧,市场对未来走势分歧明显,短期方向成为投资者热议话题。然而,在关注“接下来怎么走”之前,更应冷静思考一个问题:这些上涨的公司,价值几何?

从历史经验看,市场的悲观情绪与非理性狂热往往持续时间远超预期。当行业风口与上市公司密集发布业绩利好叠加时,股价常呈现“鲜花着锦,烈火烹油”之势。尤其值得注意的是,在市场情绪高涨期,部分上市公司更有动力释放利好消息——这背后可能隐藏着重要股东减持或再融资的意图。此时的信息披露,未必完全出于透明和长期发展的考量,而更像是一种时机选择。

那些长期无法为股东创造真实现金回报的企业,无论短期故事讲得多动听,终究难逃“虚火”之嫌。真正基业长青的投资者心中始终有“一杆秤”:他们不被风口裹挟,也不因季度业绩波动而动摇。正如格雷厄姆所言:“我以自己闯荡华尔街二十年的沉浮经验告诫读者,表面和眼前的现象是金融世界的梦幻泡影与无底深渊。”这句话放在当下尤为警醒。

短期业绩增长如同火上浇油,容易助推股价快速攀升,但衡量一家公司是否值得投资,核心在于其内在质地——包括资本结构是否健康、商业模式是否可持续、是否有能力且愿意回报股东。如果一家企业增长依赖不断投入资本、无法产生自由现金流,那么这种增长对普通投资者而言并无实质意义。没有护城河、缺乏分红能力的成长,不过是数字游戏。

《芒格之道》中提到,巴菲特曾在20世纪90年代给商学院学生讲课时,常用两个典型案例进行对比:美国电话电报公司(AT&T)和汤普森出版公司。这一对比至今仍具深刻启示。

AT&T作为传统电信巨头,虽营收规模庞大,但业务需要持续巨额资本开支,利润几乎全部回投,难以形成可分配现金流。它依靠不断增资扩股维持扩张,股东却长期得不到实质性回报。后来公司经历多次拆分重组,早已面目全非。反观汤普森出版公司,作为地方报业集团,运营稳定,现金流充沛,除偶尔并购外几乎无需新增资本投入。正因如此,其股东得以持续享受分红收益,财富稳步积累。

这一鲜明对比揭示了一个本质问题:真正的优质企业,应当是在不需要持续“输血”的前提下实现内生增长。而那些必须靠股东不断注资才能维持增长的企业,即便账面盈利尚可,实际回报率也可能大打折扣。这类公司看似繁荣,实则可能是投资者的“价值陷阱”。

回顾资本市场历史,2020年至2021年风光无限的光伏龙头,以及2013年至2014年炙手可热的移动互联概念股,都曾是市场焦点。然而短短两三年后,不少个股遭遇“业绩估值双杀”,股价腰斩甚至下跌逾九成。这提醒我们:热门赛道中的明星股,并不等于安全的投资标的。高估值本身就意味着高预期,一旦成长性不及预期,调整便不可避免。

约翰·聂夫自1964年执掌温莎基金后的三十年间,为投资者创造了55倍的累计收益,超过标普500指数同期表现两倍以上。他的投资哲学强调低市盈率、稳定盈利和持续分红。他认为,趋势投资者往往过度依赖高增长预期,但这类公司在任何一个季度出现业绩滑坡,就可能引发市场剧烈反应。特别是对于多空博弈激烈、股价处于微妙平衡的股票,哪怕只是增速放缓,也可能导致信心崩塌,引发雪崩式下跌。

当前市场环境下,这一点尤其值得警惕。许多高估值股票的定价基础建立在对未来多年高速增长的线性外推之上。然而现实是,极少有公司能长期维持年化15%以上的复合增长率。即便是上世纪70年代风靡一时的“漂亮50”,最终也只有菲利普莫里斯、默克等极少数企业做到了这一点。一旦成长性被证伪,估值中枢便会迅速下移——即使业绩未下滑,仅估值从40倍降至10倍,股价也将蒸发四分之三。

格雷厄姆曾举美国钢铁公司的例子:该公司股价在1937年7月一度达到每股126美元,但在随后12个月内暴跌至42美元,跌幅达三分之二。原因正是市场基于一年的优异表现给予了过高评价,而之后六年业绩平庸甚至恶化。这个案例说明,仅凭短期经营成果判断企业价值,极易陷入误判陷阱。

笔者认为,当前部分追逐题材炒作的资金行为,与当年美国钢铁的投机热潮何其相似。一些投资者习惯将一个季度的好业绩当作长期趋势的开端,忽视了行业周期、竞争格局和资本回报的本质差异。资本市场或许短期内会被情绪主导,但最终决定长期回报的,仍是企业的财务基本面和持续盈利能力。

约翰·聂夫强调,理想的投资标的应具备稳定的历史记录。除了典型的周期性行业外,大多数企业不应频繁经历“山峰与峡谷”般的业绩波动。虽然市场对短期事件高度敏感,但真正推动长期投资回报的,始终是企业多年累积的财务成果。

格雷厄姆为防御型投资者提出三项关键标准:一是买入价格应控制在合理估值区间,参考过去七年平均每股收益;二是公司需拥有连续20年以上分红历史;三是企业应为大型、知名且财务稳健的蓝筹公司。这些原则看似保守,实则是穿越牛熊的重要保障。

在笔者看来,面对当前复杂多变的市场环境,普通投资者更应坚守理性底线。成长股固然诱人,但其不确定性极高,成功操作不仅要求选对公司,还需精准择时并在大幅上涨前退出——这对大多数人而言近乎奢望。相比之下,那些不那么耀眼、估值合理的优质蓝筹公司,反而提供了更为稳健的长期回报路径。

归根结底,投资不是追逐风口的游戏,而是对企业价值的深度认知与耐心等待。当喧嚣散去,唯有能持续为股东创造真实回报的企业,才能真正穿越周期,赢得时间的奖赏。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!