财经那些事2025年08月14日 07:47消息,探索Z世代义工游的精彩旅程,体验夏日文旅新风尚。

这个暑假,义工游这种独特的旅行方式在Z世代中掀起热潮。从山东的寺庙义工、新疆哈萨克族村落的以工换宿,到冰岛海岸线的环保行动,义工游以“用汗水换风景”的独特魅力,席卷2025年暑期旅游市场。 如今,越来越多的年轻人选择通过参与志愿服务来开启自己的旅行体验。这种方式不仅让旅行更有意义,也让人与当地文化产生更深层次的连接。在山东的寺庙中帮忙劳作,在新疆的村落中与村民同吃同住,或是在冰岛参与环保项目,这些经历让旅行者收获的不只是风景,更是对生活和世界的全新理解。义工游的兴起,反映出当代年轻人对旅行价值的重新定义,他们不再满足于走马观花式的观光,而是希望在旅途中实现自我成长与社会价值的结合。

三位亲身参与义工旅行的Z世代青年向记者21世纪经济报道分享了她们的体验,有的为濒危的小蓝企鹅搭建巢穴,有的在古村落救助流浪动物,这种深度参与的旅行方式不仅节省开支,也让旅程充满了故事与价值。

据艾瑞咨询最新数据,2024年中国义工游市场规模已突破120亿元,同比增长近30%。截至2025年8月12日,小红书上“义工旅行”话题累计浏览量达2.1亿,相关讨论高达230万个;打工换宿话题浏览量达2120万,讨论数量为12.4万。 从数据来看,义工旅行和打工换宿正逐渐成为年轻人探索世界、积累经验的一种新方式。这种趋势不仅反映了当代人对旅行方式的多元化需求,也体现出更多人开始关注社会责任与自我成长的结合。在经济压力与生活节奏加快的背景下,这类低门槛、高体验感的旅行模式,无疑为许多人提供了新的选择。

这股从“穷游”转向“深游”的文旅新风潮,正在持续激发Z世代的旅行热情。越来越多的年轻人不再满足于走马观花式的旅游方式,而是更倾向于深度体验当地文化、历史与生活方式。这种转变不仅反映了年轻一代对旅行价值的重新定义,也推动了文旅产业向更加个性化、精细化的方向发展。 在我看来,这种趋势的背后,是年轻人对自我成长和精神满足的追求。他们希望通过旅行拓宽视野、丰富人生阅历,而不仅仅是打卡景点。同时,随着社交媒体的普及,真实、有故事性的旅行体验更容易获得关注与共鸣,这也进一步促进了“深游”理念的传播与实践。未来,如何在保持体验深度的同时提升服务品质,将是文旅行业需要持续探索的方向。

义工游,“义工游”顾名思义,是指将旅行与志愿服务相结合的一种活动形式。参与者在旅行过程中,会为当地社区或环境提供一定时间的志愿服务,实现公益与旅游的双重目的。海外义工游发展较为成熟,例如前往柬埔寨教授儿童、到南非参与鲸鱼保护、在斯里兰卡救助海龟等,这些项目多由非政府组织(NGO)策划,具有明显的公益和旅行双重属性。近年来,越来越多的中国年轻人开始参与到这类国际义工活动中。 在我看来,义工游不仅是一种新型的旅行方式,更是一种社会责任感的体现。它让年轻人在体验异国文化的同时,也能为当地社会贡献一份力量,实现自我价值与社会价值的统一。这种形式的旅行,有助于培养参与者的全球视野和同理心,同时也推动了跨文化交流与理解。随着国内对公益意识的提升,未来这类活动有望得到更广泛的认可与参与。

00后王晓雅便是通过朋友圈发现国际义工项目,先后奔赴冰岛参加地热能源研讨会,在新西兰为生态保护贡献力量,收获满满成就感。视频连线中,王晓雅回忆起在冰岛海岸线捡垃圾的场景,眼中闪烁着兴奋的光芒。“海风吹得人站不稳,我和队友们穿着厚手套,清理被海浪冲上岸的塑料瓶,感觉自己像个环保侠!”在新西兰,她蹲在海滩上为濒危小蓝企鹅搭建木巢,“小企鹅摇摇摆摆走过来,萌得我心都化了!”她向记者展示用回收材料做的海洋主题手工艺品,笑言“普通旅游就是看看风景,义工游让我真正融入了当地,像个‘本地人’!”

图为王晓雅在新西兰给企鹅搭房子(受访者供图)

图为王晓雅在制作义卖小手工(受访者供图)

义工旅行在国内的发展过程中出现了新的形式,即从传统的志愿服务演变为通过在民宿、客栈或青年旅舍提供一定工作或服务来换取食宿等福利。

“离职后在全国各地旅行了两个月,最后一站来到新疆的琼库什台村,这里太美了,让人舍不得离开!”庄芸(化名)在小红书上看到哈萨克族村庄提供的以工换宿项目,立刻报名参加,在民宿里做一些杂务。她印象最深的是救助一只名叫“花花”的流浪狗:“它生病得连路都走不动,眼睛还流脓,我们三个义工轮流给它喂水喂饭,鼓励它坚持下去。到了第三天,它终于恢复了精神,我们高兴得像过节一样!”如今“花花”已经活蹦乱跳,但因为和民宿新收留的猫咪“奶糖”争宠失败,跑去了村里“浪”了。在参与民宿义工游的这段时间,庄芸参加了哈萨克族的古尔邦节活动,也学会了当地的礼仪,“感觉自己真正成为了村里的一员”。这种低成本、高融入的旅行方式,正是义工游对年轻人最大的吸引力。

图为新疆琼库什台村(受访者供图)

图为花花跟奶糖 (受访者供图)

图为参加当地活动(受访者供图)

义工游之所以能在Z时代年轻人中风行,主要原因是“省钱”,对于预算有限的学生党,义工游更是“省钱神器”。“最大的特点是省钱、更能亲身体会当地生活,”郭心爱笑道。

郭心爱,大一学生,选择了山东博山的寺庙义工项目。“网上看到义工游能用劳动换食宿,觉得超适合我们这种穷学生!”她解释说,传统旅游就是以游客身份到处打卡,但义工游让她“通过劳动带入了本地人的身份,更能深入体会当地的风土人情和生活。”

义工游期间,她和义工伙伴们端着沉甸甸的饭盆给游客施饭,秩序不能乱,还得全程“禁语”,只能比手势。“第一次端粥,紧张得手心冒汗,但游客每说一声‘谢谢’,我都开心得不行。”

图为淄博博山正觉寺(受访者供图)

图为日常打扫记录(受访者供图)

郭心爱的日常工作包括打扫寺院、晾晒被褥、引导游客盖章,还抽空旁听了传统文化课和点茶课。她还逛了博山琉璃大观园和神颜古镇,被当地工艺文化深深震撼:“琉璃和陶瓷的历史太有意思,感觉像穿越到课本里。”而整个义工游期间,郭心爱的总花费不到1000元,其中包括往返交通费700元,外加少量纪念品,收获了满满的文化体验。“买了点琉璃小摆件,吃了当地美食,感觉把博山的美好回忆都带回家了!”

图为博山陶瓷琉璃大观园市场(受访者供图)

义工旅行带来的沉浸式体验,不仅契合了年轻人对文化深度探索的渴望,也提供了一种经济实惠的出行方式。

根据艾瑞咨询2024年行业报告,中国义工旅行市场规模已突破120亿元,同比增长近30%。截至2025年8月12日,小红书数据显示,“义工旅行”话题累计浏览量达2.1亿,相关讨论高达230万个。打工换宿话题浏览量达2120万,讨论量为12.4万。Fastdata极数报告显示,2024年中国民宿市场规模达到422.7亿元,为义工游的发展提供了良好的基础。这种“以工换游”的模式,通过劳动换取食宿,降低了经济门槛,同时也通过深度参与提升了心理上的满足感,正在形成一种新的“体验经济”。 从社会发展的角度来看,义工旅行的兴起反映了当代年轻人对生活品质和精神体验的更高追求。它不仅是一种旅游方式的创新,更是一种生活方式的转变。在经济压力与生活节奏加快的背景下,这种低投入、高回报的旅行形式,为更多人打开了探索世界的新窗口。同时,它也推动了城乡之间、人与人之间的互动与理解,具有积极的社会价值。

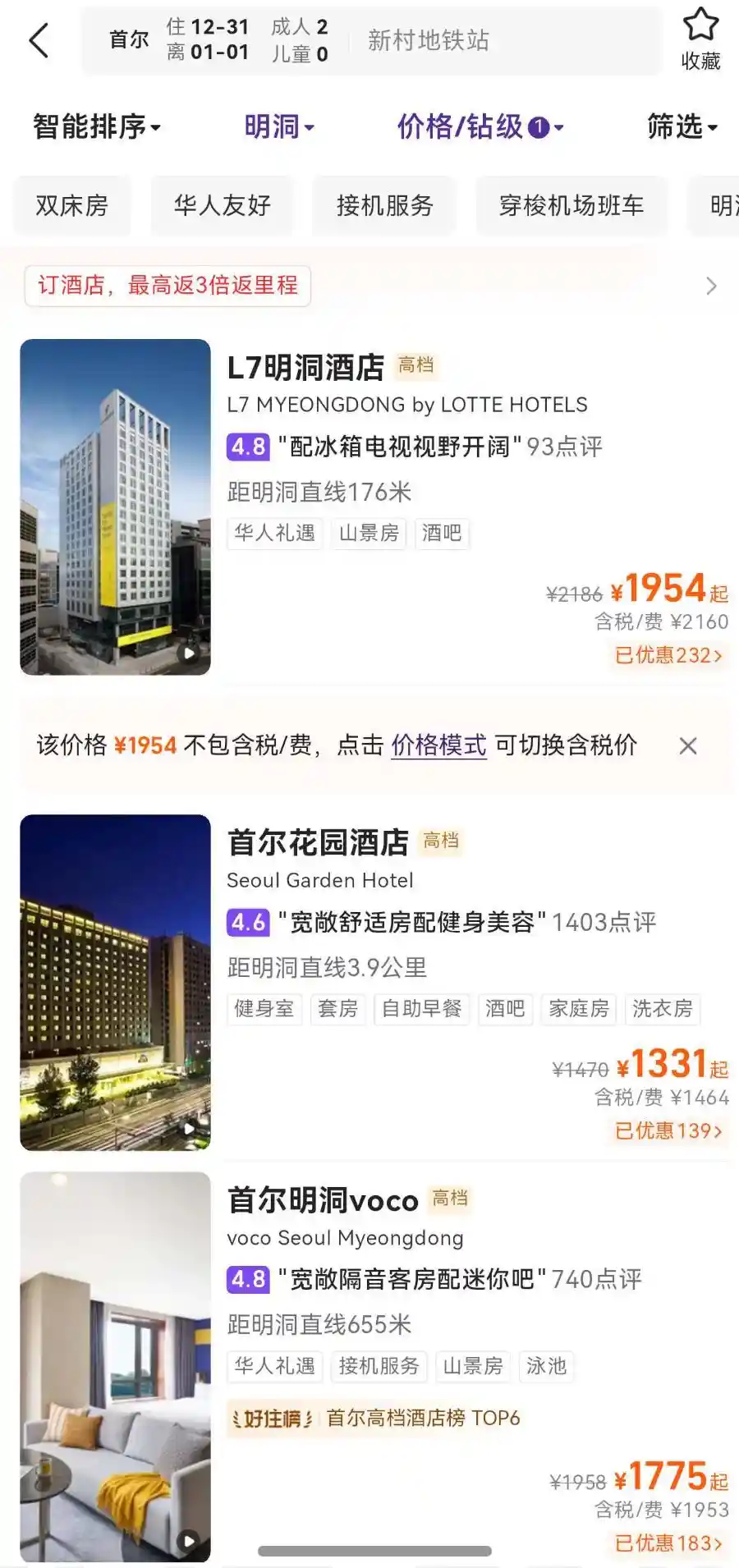

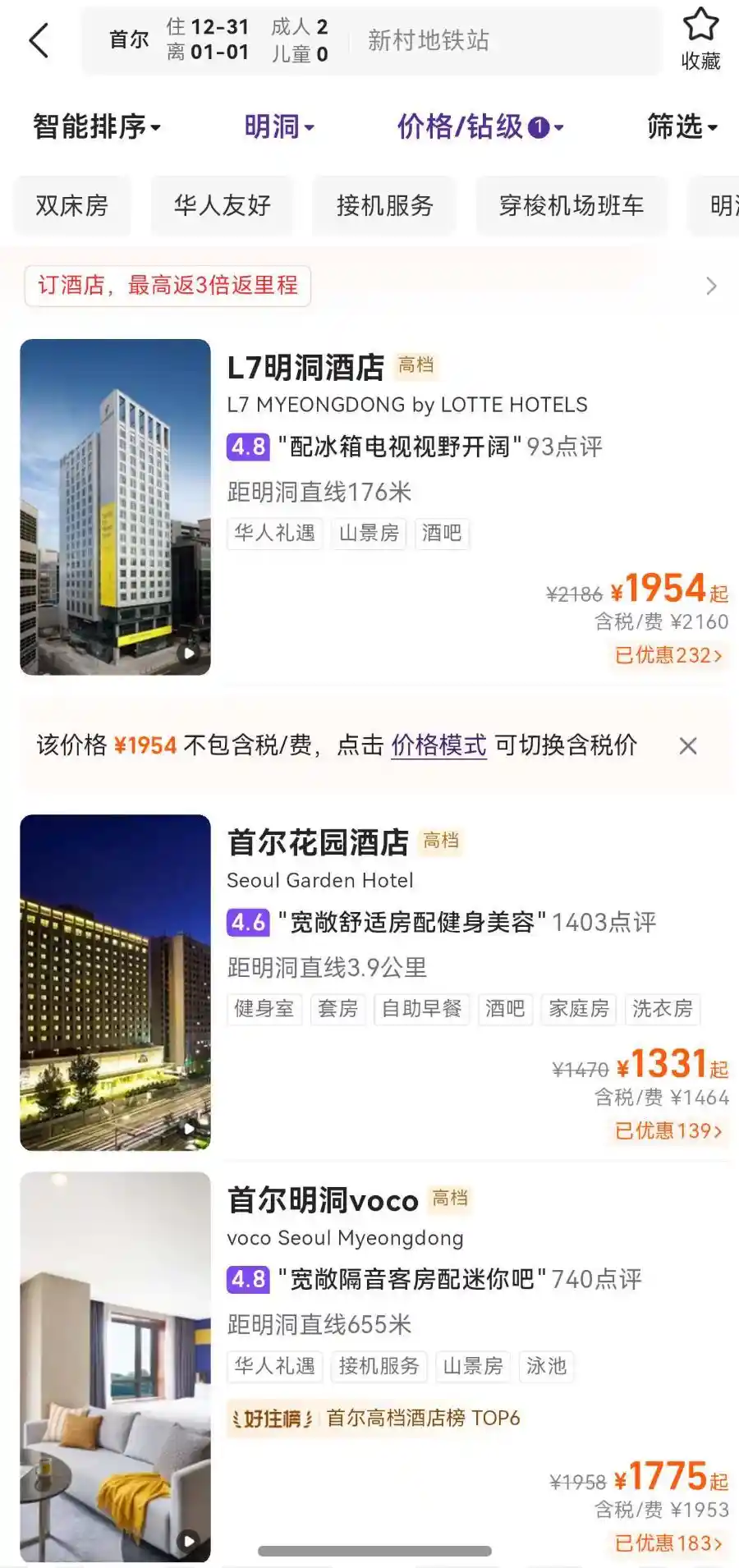

年轻人越发热衷于义工游,那市场上又是否欢迎呢?21世纪经济报道采访了海南、新疆和北京三地的民宿业主,得到肯定的回答。尤其是海南和新疆正值暑期旅游高峰期,对人手需求巨大,义工和暑期工都大受欢迎。新疆后山朴舍主理人胡林林表示,今年暑期招了两名义工,在其新民宿落成后,可能还会需要多招几名义工。

胡林林的民宿位于新疆那拉提风景优美的山脚下,暑期期间吸引了大量游客,许多年轻人希望以工换宿的方式,亲身体验当地的自然风光与人文氛围。胡林林在收到众多求职信后,更倾向于选择有特长的义工,例如擅长弹吉他或其他乐器,或是具备冲咖啡等技能的人。他深知义工无法完全替代民宿管家的职责,而是作为辅助力量,在入住与退房、早餐和晚餐的高峰时段提供帮助,或是在晚上的篝火晚会中演奏音乐,增添氛围。 “像新疆这个季节白天有14小时亮着,管家们要工作10小时,但义工只需工作4到6小时,其他时间他们是自由的,可以安排自己想做的事情。”胡林林表示,弹琴的义工白天通常会外出游玩,傍晚则准时出现在篝火晚会上表演。 从这一模式可以看出,义工制度不仅为民宿节省了人力成本,也为年轻人提供了独特的体验机会。这种灵活的工作方式既满足了民宿的实际需求,也兼顾了义工个人的兴趣与自由时间,是一种双赢的合作模式。同时,这也反映出当下年轻人对旅行与工作的结合有了更多元化的期待。

然而,不是所有民宿老板都欢迎义工。北京一位不愿透露姓名的民宿经营者向记者表示,一些以义工身份来到民宿的年轻人对工作抱有不切实际的期待,“以为可以来民宿‘躺平’,顺便去北京看展、参加艺术活动”,但对工作时间和内容却要求较高,沟通起来较为困难。与同期招聘的两位暑期工相比,这些义工的工作效率明显偏低。“我以后可不敢再用义工了,”该民宿老板坦言,或许自己也需要重新调整对义工的期望。 从这一现象可以看出,义工制度在实际操作中可能存在一定的认知偏差。一方面,年轻人希望通过义工体验生活、增长见识;另一方面,民宿经营者则更关注实际的工作效率和配合度。这种差异可能导致双方在合作中产生摩擦。因此,无论是义工还是民宿主,都需要在事前明确彼此的期望与责任,才能实现更有效的协作与共赢。

海南民宿经营者陈曦认为,合理利用义工应注重理解年轻人的实际需求。他们选择到海南居住一段时间是主要目的,通常已有详细的行程安排,义工只是帮助他们实现目标的一种方式。因此,民宿主与义工之间是一种互助关系,而非雇佣关系。他倾向于招募充满活力且具备特长的年轻人,发挥他们的优势,为民宿增添特色,例如擅长摄影或热爱运动的人,可以为住客提供额外的服务,从而提升民宿的口碑和客户粘性。

上述民宿老板不讳言义工是“免费劳动力”,在旺季助力良多,对民宿的帮助很大。虽然义工在民宿工作没有收入,但除了食宿外,“干满半个月报销一程车票,干满一个月报销往返车票,也算是报酬吧。”胡林林透露。

不过,一些义工游项目并不如表面看起来那么“厚道”。海南某冲浪民宿要求“做六休一”,周工时达到42小时,远超正常劳动时间。部分民宿存在虚假承诺的情况,例如大理某民宿曾承诺报销机票,但实际仅承担30%的费用。2024年,消费者协会受理的义工游相关投诉已超过1200起,同比增长150%。王晓雅表示:“海外项目人数不稳定,有时只有4到5人,行程安排混乱。”郭心爱则对安全问题感到担忧:“有些项目管理松散,亟需规范。” 尽管头部平台如“袋鼠青年义工旅行”设有投诉机制,但仍有62%的纠纷未能得到有效解决。如何持续激发年轻人的热情,成为义工游能否长期发展的关键。旅游相关部门若能介入,推动商业化与公益性的平衡,或将成为义工游保持活力的重要方向。 **看法观点:** 义工游本应是公益与旅行结合的有益尝试,但在现实中,部分项目逐渐演变为变相的廉价劳动力输出,甚至出现欺骗行为。这不仅损害了参与者的体验,也影响了整个行业的公信力。未来,行业需要更透明的规则、更严格的监管以及更合理的权益保障,才能真正实现公益与旅行的双赢。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!