财经那些事2025年08月21日 14:25消息,清收20亿!*ST华微、ST东时绝处逢生,监管以退促改见实效。

近日,沪市两家上市公司——*ST华微与ST东时,在面临因大股东资金占用可能引发退市的严峻形势下,通过实质性整改,成功化解了潜在风险。两家企业合计清收被占用资金近20亿元,不仅避免了退市危机,也成为了监管“以退促改”新思路下的典型示范案例。 这两家企业的成功整改,反映出监管层在推动市场优胜劣汰的同时,也在探索更加灵活、更具实效的治理路径。通过督促企业主动纠错、回归规范,既维护了市场秩序,也为其他类似问题企业提供了可借鉴的解决方向。这种“以退促改”的方式,有助于提升市场整体质量,增强投资者信心。

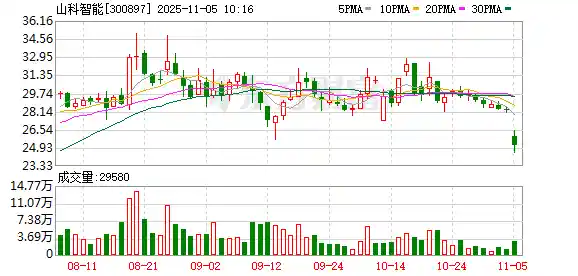

*ST华微此前被控股股东占用资金达14.91亿元,因未在规定期限内完成整改,自2025年8月13日起被实施停牌。在地方和监管机构的协调推动下,公司加快了整改进度,通过控股股东转让所持股份,以筹集的资金偿还了被占用的资金及利息共计15.56亿元,并于8月18日前完成清偿。 此次事件反映出上市公司在治理结构和内部控制方面仍需加强,尤其是在大股东与上市公司之间资金往来方面,更应建立清晰的边界和严格的监管机制。尽管公司最终完成了整改,但前期的违规行为已对市场信心造成一定影响。此次通过股权转让方式解决资金占用问题,虽然在操作上具有一定的灵活性,但也暴露出部分上市公司在合规管理上的薄弱环节。未来,监管部门应进一步强化对类似问题的预防与惩治力度,确保资本市场健康有序发展。

ST东时通过预重整方式引入投资人代为偿还的方式,解决了3.87亿元的资金占用问题。公司控股股东大部分股份已被冻结,缺乏偿债能力,但在监管机构的督促和地方政府的支持下,由重整投资人出资进行代偿,帮助公司恢复正常经营。

综合受访人士观点,这些案例清晰传递出当前监管的核心逻辑:退市是手段,而不是目的。2024年以来,监管强调“以退促治”,不再仅仅依赖处罚,而是通过ST警示、限期整改、分类处置等组合措施,推动公司主动解决问题,实现经营修复。 从当前监管趋势看,“以退促治”体现了监管层对市场生态的深度思考。退市虽具震慑力,但其最终目标仍在于推动企业提升治理水平和经营质量。这种监管方式更注重过程管理,而非单纯的结果导向,有助于构建更加健康、有序的资本市场环境。

在这一背景下,投资者也需调整投资策略:应关注那些积极整改、基本面出现改善的企业所带来的价值修复机遇;同时对那些屡次违规、整改不到位的公司保持谨慎。市场正在通过“以退促改”的方式,逐步构建新的生态体系。

资金占用引发的退市警报频频拉响,监管重压之下,企业如何“自救”?沪市*ST华微、ST东时两家公司在关键时刻完成近20亿元清收,惊险摆脱退市危机——这不仅是一场企业自救的胜利,更是“以退促改”监管思路的真实写照。

具体来看,*ST华微此前存在14.91亿元的资金被控股股东占用问题。吉林证监局于2025年2月12日向其发出责令改正决定,要求六个月内完成清收。由于涉及金额较大、协调难度高,*ST华微未能在期限内完成整改,其股票自8月13日起被实施连续停牌,步入规范类退市程序。

在退市威慑下,*ST华微及相关方迅速响应,最终确定由控股股东转让其全部持股,并将转让所得直接用于偿还占用资金的解决方案。该计划在停牌截止前顺利执行完毕。

整改期间,控股股东上海鹏盛与亚东投资签署股份转让协议,依法将其持有的22.32%的*ST华微股份转让,转让金额为15.56亿元,全部用于偿还其占用的资金及相应利息。同时,在2023年和2024年度的利润分配中,上海鹏盛获得的现金红利共计1105.93万元也已全部用于抵扣占用资金。

*ST华微在进入停牌状态后,加快了清收步伐。截至8月15日,相关股份转让已完成过户,公司已收到亚东投资支付的15.56亿元资金。8月18日晚,*ST华微发布公告称,资金占用问题已全面解决,规范类退市风险随之消除。 从当前情况来看,*ST华微通过迅速完成股份转让和资金回笼,有效化解了潜在的退市风险,展现了公司在危机中的应对能力和执行力。这一系列动作不仅为公司后续发展扫清了障碍,也为投资者释放了积极信号。不过,公司仍需在长期经营和财务健康方面持续发力,才能真正实现稳健发展。

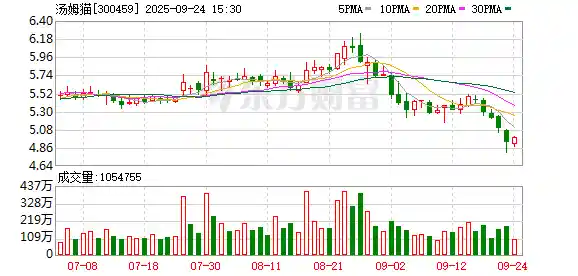

另一方面,ST东时采取了不同的方式来应对风险。2024年12月19日,公司收到北京证监局发出的责令改正监管决定,要求在六个月内收回被占用的资金。由于未能按时完成,公司股票自2025年6月20日起开始停牌。当时,ST东时的持续经营能力受到质疑,其控股股东持有的股份大部分已被冻结,并面临司法拍卖,缺乏独立偿还债务的能力。

在地方政府的推动下,ST东时拟通过预重整程序引入投资人代为清偿债务。7月10日,ST东时发布公告,正式启动预重整,并公开征集重整投资人,明确要求投资人需协助解决资金占用问题,同时保障股东权益。

2025年8月15日,复利产业发展(深圳)有限公司等10家重整投资人与控股股东方面签署代偿协议,代为偿还非经营性资金占用3.37亿元。同时,ST东时也与投资人签署债权转让协议,将ST东时对关联方桐隆汽车因资金占用形成的0.50亿元债权转让给后者。通过“代偿+债权转让”的组合操作,ST东时最终全面收回3.87亿元占用资金。

自2003年8月证监会首次明令禁止大股东非经营性占用上市公司资金以来,A股市场持续完善针对违规占用资金的监管体系。2006年,《上市公司章程指引》与《股票上市规则》等重要文件陆续出台,将防治资金占用纳入常态化监管。2022年,证监会发布《上市公司监管指引第8号》,系统规范资金往来与对外担保,严厉遏制各类违规资金占用行为,监管力度显著提升。

2024年4月,新“国九条”及配套退市新规再次出手,明确将“限期未清收资金占用”列为规范类退市情形,传递出“拒不整改坚决退市”的强烈信号。该制度高压之下,大股东违规占用资金的现象正加速整改。

需要指出的是,退市并不是监管的终点。面对长期占用资金且拒不归还的情况,监管层采取了多种措施——包括交易所频繁发函问询、中证中小投资者服务中心发出股东质询或提起股东代位诉讼,以及协助上市公司制定清偿方案等,切实推动问题解决。在这一过程中,多数公司不仅避免了退市风险,还成功收回了被占资金,逐步恢复经营秩序,投资者权益也得到了更有力的保护。 在我看来,监管层在处理此类问题时展现出更强的主动性和执行力,不再仅仅停留在程序层面,而是通过实质性手段推动问题落地解决。这种做法有助于提升市场信心,维护公平公正的市场环境,也为后续类似问题的处理提供了有益参考。

除近期成功化解风险的*ST华微、ST东时之外,ST信通、*ST摩登、中利集团、红太阳、新疆浩源、*ST三圣等多家一度游走于退市边缘的上市公司,也通过积极整改摆脱困境,逐步步入规范发展新阶段。

从实践来看,清收违规占用资金主要有三大途径:

现金直接清偿是一种较为直接的债务解决方式,占用方通过现金形式全额归还欠款。这种方式虽然操作简单,但对股东的资金实力有较高要求,因此在实际中较为少见。今年以来,ST信通的控股股东在一季度内分多次以现金完成偿付,成为近年来少有的案例,显示出其较强的偿债能力和一定的资金流动性。 从市场角度看,这种清偿方式虽然效率高,但对企业的长期发展未必是最佳选择,尤其在大股东资金压力较大的情况下,可能会影响企业其他方面的运作。不过,对于改善公司财务状况和稳定市场信心而言,仍具有积极意义。

二是司法拍卖股权。适用于股东无法偿还债务,但其持有的股权在变现后能够覆盖欠款的情况。例如,新疆浩源大股东挪用5.13亿元资金,最终通过司法拍卖其股权得以解决。

三是以资抵债的方式进行债务清偿,即通过股东或其他关联方的资产来抵偿所欠债务。这种方式需要特别关注用于抵债资产的质量以及其估值的合理性。例如,ST信通曾有一笔6048万元的欠款被司法划转,最终通过转让子公司南京兰埔成9.01%的股权予以抵偿。

这一系列案例清晰地表明,在监管的刚性约束与多维赋能下,上市公司资金占用这一“顽疾”正在得到有效治理。监管并非简单地“一退了之”,而是以督促整改、保护投资者合法权益为最终目标,推动上市公司与大股东回归诚信本源,夯实公司治理基础,标志着A股市场正朝着更加规范、健康、透明的方向稳步发展。 从当前的监管态势来看,政策导向明确,措施有力,反映出监管层对资本市场长期健康发展的高度重视。通过持续强化制度建设与执行力度,不仅有助于遏制违规行为,也为市场营造了更公平、公正的竞争环境。这种由外而内的治理方式,对于提升上市公司质量、增强投资者信心具有重要意义。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!