财经那些事2025年08月21日 14:26消息,中行拟受让中银消金股权,距主要出资人要求尚差临门一脚。

南方财经全媒体记者林汉垚

近日,国家金融监督管理总局上海监管局(以下简称“上海监管局”)官网发布相关批复信息,批准中国银行受让深圳市博德创新投资有限公司持有的中银消费金融有限公司3.558%的股权,以及北京红杉盛远管理咨询有限公司持有的1.617%的股权。

受让完成后,中国银行对中银消费金融的持股比例将提升至47.98%。不过,上海监管局指出,中银消金应进一步加强股权管理,持续优化股权结构,以确保公司治理的规范性和稳定性。 从监管层面来看,此次股权调整反映出金融机构在资本运作与合规管理之间的平衡考量。尽管股东持股比例的提升可能带来更稳定的资金支持和战略协同,但监管机构的提醒也表明,股权结构的合理性仍是防范风险、保障公司长期健康发展的关键因素。未来,如何在市场化运作与审慎监管之间找到契合点,将是中银消金需要持续关注的问题。

根据2024年4月18日实施的《消费金融公司管理办法》(以下简称《管理办法》),即便本次股权转让完成,中国银行作为中银消金的第一大股东,仍未达到《管理办法》对消费金融公司主要出资人的相关要求。 从监管角度出发,此次股权转让未能使中国银行符合主要出资人标准,反映出当前消费金融行业的准入门槛正在逐步提高。这不仅体现了监管层对行业稳健发展的重视,也意味着未来在消费金融领域的股权结构将更加注重合规性和稳定性。对于金融机构而言,如何在业务拓展与合规要求之间取得平衡,将成为关键课题。

股权结构仍待优化

据了解,中银消金成立于2010年6月,是我国首批试点的4家消费金融公司之一。公司成立之初,注册资本为5亿元,由中国银行、百联集团和上海陆家嘴金融发展有限公司共同持股,其中中国银行作为第一大股东,持有51%的股份。 从行业发展的角度来看,中银消金的设立标志着我国消费金融市场的初步探索与布局。作为首批试点机构之一,其在推动金融服务创新、服务实体经济方面具有重要示范意义。中国银行的主导地位也反映出国有大型金融机构在消费金融领域的战略考量,有助于增强市场信心与稳定性。同时,多方股东的结构也为公司带来了多元化的资源与视角,有利于在竞争激烈的市场中保持灵活性与创新力。

2015年,中银消金引入中银信用卡(国际)有限公司(以下简称“中银卡司”)、深圳市博德创新投资有限公司(以下简称“博德创新”)和北京红杉盛远管理咨询有限公司(以下简称“红杉盛远”)等股东,其注册资本变更为 8.89亿元。

2019年,中国银行、百联集团、陆金发以及中银卡司共同对中银消金进行增资,使得中银消金的注册资本增至15.14亿元。

自2024年起,中银消金的注册资本未发生任何变化。截至2024年底,中银消金的实收资本为15.14亿元,其中中国银行直接持有42.80%的股份,并通过中银卡司间接持有13.23%,是公司的主要股东和实际控制人。

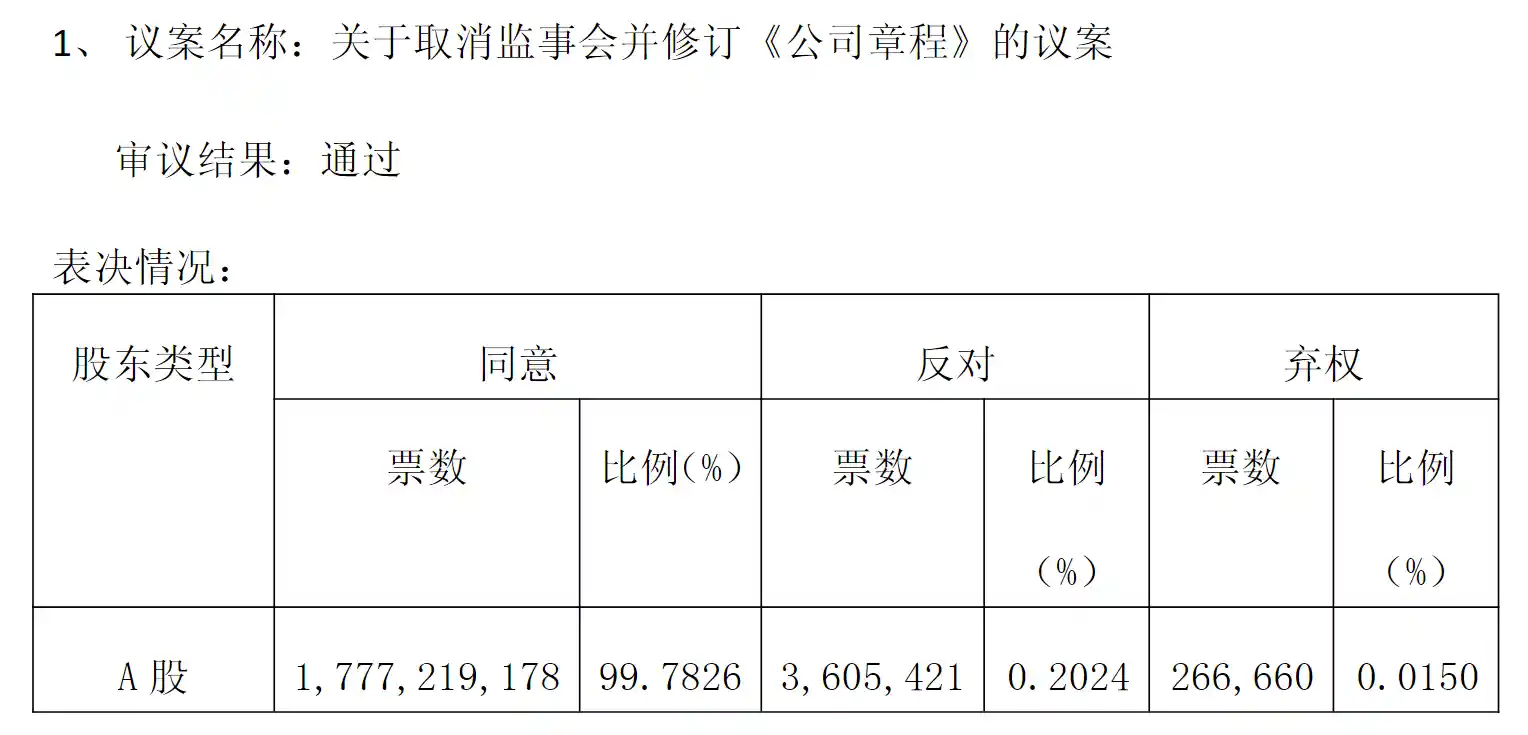

在此次股权转让完成之前,中银消金的股东包括中国银行、百联集团、陆金发、中银卡司、博德创新和红杉盛远等六家机构,各自的持股比例分别为42.80%、22.08%、13.44%、13.23%、5.81%和2.64%。

中国银行将通过受让股权的方式进一步增持中银消金的股份,持股比例将提升至47.98%。此举表明中国银行在消费金融领域的布局持续深化,反映出其对中银消金未来发展潜力的认可。从市场角度来看,这一动作有助于增强中国银行在消费金融市场的竞争力,同时也可能为中银消金带来更多的资源支持与战略协同效应。

虽然中国银行进一步巩固其在中银消金的第一大股东地位,但中银消金股权结构仍未满足《管理办法》要求。

《管理办法》第七条规定,消费金融公司的出资人应当为中国境内外依法设立的企业法人,并分为主要出资人和一般出资人。主要出资人是指出资额不低于拟设消费金融公司全部股本50%的出资人。

招联首席研究员、上海金融与发展实验室副主任董希淼向21世纪经济报道记者表示,作为中银消金的主要股东,中国银行通过收购其他股东所持有的股份,提高了持股比例,从而更接近《管理办法》提出的50%的要求。下一步,中国银行或将加大股权重组和收购的工作力度,待持股比例达到50%之后,才符合《管理办法》的规定。

《管理办法》是在《消费金融公司试点管理办法》基础上,将消费金融公司主要出资人的要求从持股比例由不低于30%提高至不低于50%。

董希淼进一步指出,消费金融公司主要出资人的最低持股比例提高有助于促进大股东更.积极地发挥支持作用,更好地承担起大股东的责任。提高这一比例,主要是为了推动大股东更有效地提供支持,更切实地压实其责任。同时,这也提高了消费金融公司的准入门槛,有助于维护消费金融市场的适度竞争格局。

发展模式转为线上为主

在经营方面,2025年上半年,中银消金实现营业收入36.81亿元,同比增长2.8%;实现净利润1.5亿元,而去年同期,中银消金净利润亏损3.06亿元。 从数据来看,中银消金在2025年上半年实现了显著的业绩反弹,不仅扭转了前一年同期的亏损局面,还实现了盈利。这一变化反映出公司在经营管理、风险控制以及业务拓展方面可能取得了积极成效。不过,考虑到整体经济环境和消费市场的不确定性,这种增长是否具备持续性仍需进一步观察。

2022年至2024年间,中银消金的净利润呈现逐年下滑趋势,分别为6.32亿元、5.37亿元和0.6亿元。这一连续三年的盈利缩水,反映出企业可能面临经营压力或市场环境变化带来的挑战。从数据上看,降幅明显,尤其是2024年的净利润大幅降至不足1亿元,值得关注和深入分析其背后的原因。

联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)表示,2024年,由于资产质量受到压力、信用减值损失计提金额增加以及利息净收入减少,中银消金的净利润出现下滑。

在资产质量管控方面,中银消金持续强化对不良贷款的处置力度。2024年,中银消金核销不良贷款金额达到70.09亿元,同时,该机构还挂牌转让了本金合计72.16亿元的不良贷款。这些举措反映出其在优化资产结构、提升风险抵御能力方面的积极态度。面对复杂的经济环境,及时处理不良资产有助于增强金融机构的稳健性,也为行业提供了值得借鉴的实践路径。

今年以来,中银消金近期持续加强不良贷款的处置力度,于8月11日发布了2025年第64-66期个人不良贷款(个人消费贷款)批量转让项目招商公告。此举表明其在优化资产结构、提升资金使用效率方面正采取积极措施。从行业角度来看,这种主动推进不良资产处置的行为,有助于增强金融机构的风险管理能力,也为市场提供了更多资产配置的选择空间。

在业务方面,中银消金正在逐步从以线下为主的发展模式,转向线上线下相结合,并以线上业务为核心的发展模式。

体现在数据上,最近三年,中银消金发放贷款金额、期末贷款余额中,线上业务占比均不断提升。

2022年-2024年末,中银消金线上业务余额占贷款余额比例分别为52.24%、62.49%、72.84%;线上业务发放贷款金额占总贷款金额比例分别为84.4%、88.94%、93.72%。

据了解,中银消费金融的线上业务主要依托与互联网平台的合作开展,以信用贷款为主。其产品主要包括与互联网平台联合推出的“中银消费钱包”等合作类产品,以及自营产品“好客贷”。其中,“好客贷”是与中国银行共同研发的信用消费贷款产品,最高可提供20万元的贷款额度,是中银消金线上自营及行司联动的重要产品;而“中银消费钱包”则主要与互联网合作伙伴对接,通常为用户提供5万元以内的线上信用贷款。

中银消金在推进线上自营业务过程中,逐步建立起开放式的获客模式,并持续整合控股股东的相关资源,以提升线上自营业务的投放能力。在与互联网平台的合作方面,中银消金不断优化线上联营业务结构,深化与蚂蚁、美团等头部平台的合作关系。同时,也在积极拓展与其他平台的合作渠道,引入融资担保等多元化的业务模式。 从行业发展角度看,中银消金的这一系列举措体现出其在数字化转型中的主动布局。通过强化与互联网平台的合作,不仅有助于拓宽客户触达渠道,也有助于提升服务效率和风控能力。尤其是在当前消费金融市场竞争日益激烈的背景下,这种灵活且多元的合作模式显得尤为重要。未来,如何在合作中保持自身优势、平衡风险与收益,将是中银消金需要持续关注的重点。

中银消金的线下业务主要依托区域中心等渠道展开,通过在省会城市设立区域中心,逐步向地级市和县乡市场延伸。截至2024年末,中银消金已在全国范围内建立了24家区域中心。其线下业务的核心产品包括综合信用贷和乐享贷。 从行业发展角度看,中银消金通过构建多层次的线下网络,有助于更精准地触达下沉市场,提升服务覆盖面。区域中心的布局不仅增强了本地化服务能力,也为后续产品推广和客户维护提供了有力支撑。这种模式在当前消费金融竞争日益激烈的背景下,具有一定的战略意义。

联合资信表示,2024年,由于宏观经济环境的变化,线下客户群体的还款能力有所减弱,导致中银消金线下业务的资产质量下降,业务扩展面临更大挑战。因此,中银消金加快推动线下业务的转型,通过拓展低风险客户群体以及强化客户关系管理等手段,优化客户结构。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!