AMC重仓银行股,昔日坏账银行变身白衣骑士,引领金融新风向。

在中国金融行业化解风险的过程中,资产管理公司(以下简称“AMC”)正以“白衣骑士”的身份积极介入上市银行的股权市场。

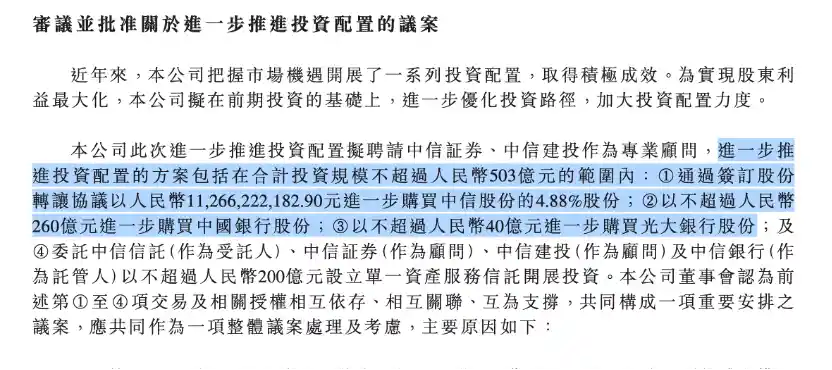

近期,A股银行领域出现一系列密集的股权调整,引发市场高度关注:7月底,光大银行发布公告,显示中信金融资产持股比例上升至8%;同一时期,中国银行H股公告也披露,中信金融资产的持股比例提升至18.02%;6月底,中国信达资产将价值117.85亿元的浦发转债转换为9.12亿股A股,成功进入浦发银行前十大股东行列;而中国长城资产则通过提名高管担任民生银行非执行董事,进一步加强了其在公司治理中的参与度。

多起AMC增持上市银行股份的案例背后,反映出中国资产管理行业与银行业关系的深刻变化:自20世纪90年代作为“坏账银行”从银行体系中分离出来后,如今已逐步转变为深入参与银行资本补充、银行治理以及战略协作的“白衣骑士”。

与早期政策性使命不同,本轮资产管理公司(AMC)对上市银行的战略布局,更加强调市场化投资与功能性定位的有机结合——在追求合理财务回报的同时,也肩负着优化金融资源配置的重要责任。 我认为,这种转变反映出当前金融体系在市场化改革中的深化。AMC不再仅仅是政策工具,而是逐渐成为兼具市场竞争力和宏观调控功能的重要参与者。这种双重属性的融合,有助于提升金融机构的可持续发展能力,同时更好地服务于实体经济。

2025年,近期,AMC在银行股权市场的活跃表现引发广泛关注——从直接增持到可转债转股,中信金融资产、中国信达资产、中国长城资产等全国性AMC纷纷以战略投资者身份大举布局A股银行股权。 这一系列动作反映出当前金融市场上,AMC正逐步从传统的不良资产处置角色向更广泛的资本运作方向转型。它们的介入不仅为银行注入了新的资金活力,也显示出对银行业未来发展的信心。尤其是在当前经济环境下,这种战略性的资本布局具有较强的市场引导意义,值得持续关注。

近期在银行股权投资领域表现活跃的资产管理公司中,中信金融资产无疑是最为引人注目的。该公司通过“增持转债”的策略,在A股银行市场持续发力。7月23日晚间,光大银行发布公告称,其股东权益变动触及1%整数倍。公告显示,从2025年1月20日至7月22日期间,中信金融资产通过二级市场累计增持光大银行股份5.43亿股,持股比例由7.08%提升至8.00%。实际上,早在2023年3月,彼时公司还名为华融资产,就已通过可转债方式持有光大银行7.08%的股份。此次在二级市场的大幅增持,标志着中信金融资产正式进入光大银行主要股东行列。 从市场动态来看,中信金融资产的这一系列操作显示出其对银行业未来发展的信心,同时也反映出当前资本对于优质银行资产的持续关注。随着其持股比例的提升,其在光大银行治理结构中的影响力或将逐步增强,值得关注后续的股权变化及公司战略动向。

与此同时,中信金融资产对中国银行的布局正在稳步推进。7月22日晚,中国银行在港股披露,大股东中信金融资产于2025年6月大举增持23.84亿股中国银行H股,持股比例也由17.32%上升至18.02%。回溯时间线可以发现,该公司自2024年11月起就开始了对中国银行H股的持续增持。 从目前的增持节奏来看,中信金融资产对中行的长期看好态度明显,尤其是在当前银行业整体估值处于低位的背景下,这样的操作具有较强的信号意义。这不仅反映出资本对中行基本面的信心,也可能预示着未来在公司治理或业务协同方面有进一步合作的空间。

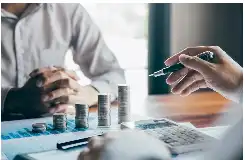

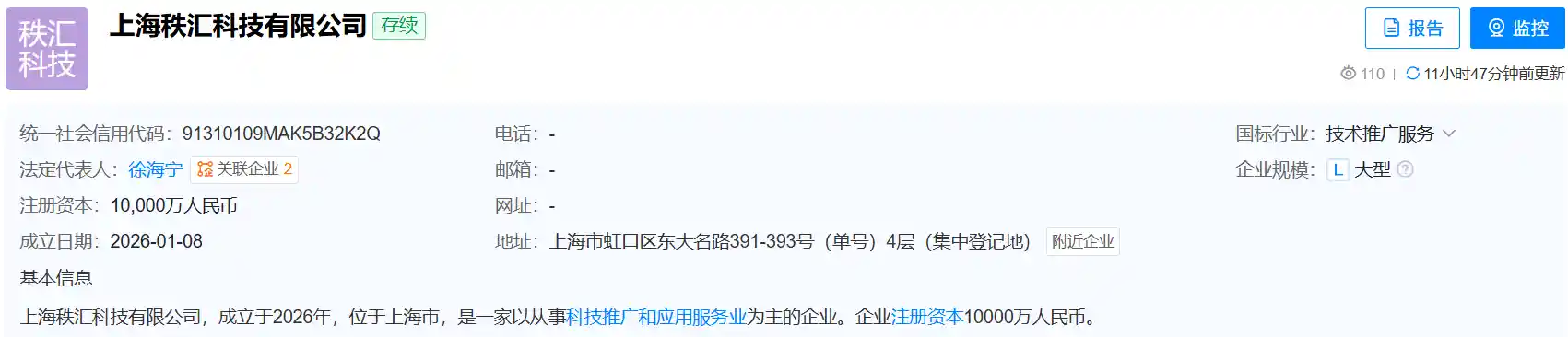

事实上,中信金融资产的增持计划早已有迹可循。2024年11月,该公司临时股东大会审议通过的《关于进一步推进投资配置的议案》就明确披露,计划在未来12个月内投入不超过40亿元增持光大银行股份,同时准备动用不超过260亿元资金增持中国银行。该议案还涉及总额不超过503亿元的综合投资配置方案,其中包括约113亿元用于收购中信股份4.88%股权等重要布局,这一系列动作充分彰显了中信金融资产增持A股银行的坚定意图。

《关于进一步推进投资配置的议案》 中信金融资产公告

除中信金融资产外,其他全国性AMC同样动作频频。

2025年6月底,中国信达资产旗下的信达投资将其持有的117.85亿元“浦发转债”全部转换为9.12亿股A股,持股比例达到3.01%,成功进入浦发银行前十大股东之列。对于浦发银行而言,这无疑是迎来了关键的“白衣骑士”——当时,截至当年6月底,浦发转债仍有约382亿元尚未完成转股,占其发行总量的76.4%左右,而距离赎回仅剩4个月时间,银行正面临较大的现金偿付压力。在此背景下,中国信达资产以117亿元转债转股的举措,无疑成为推动浦发转债转股进程的重要力量。

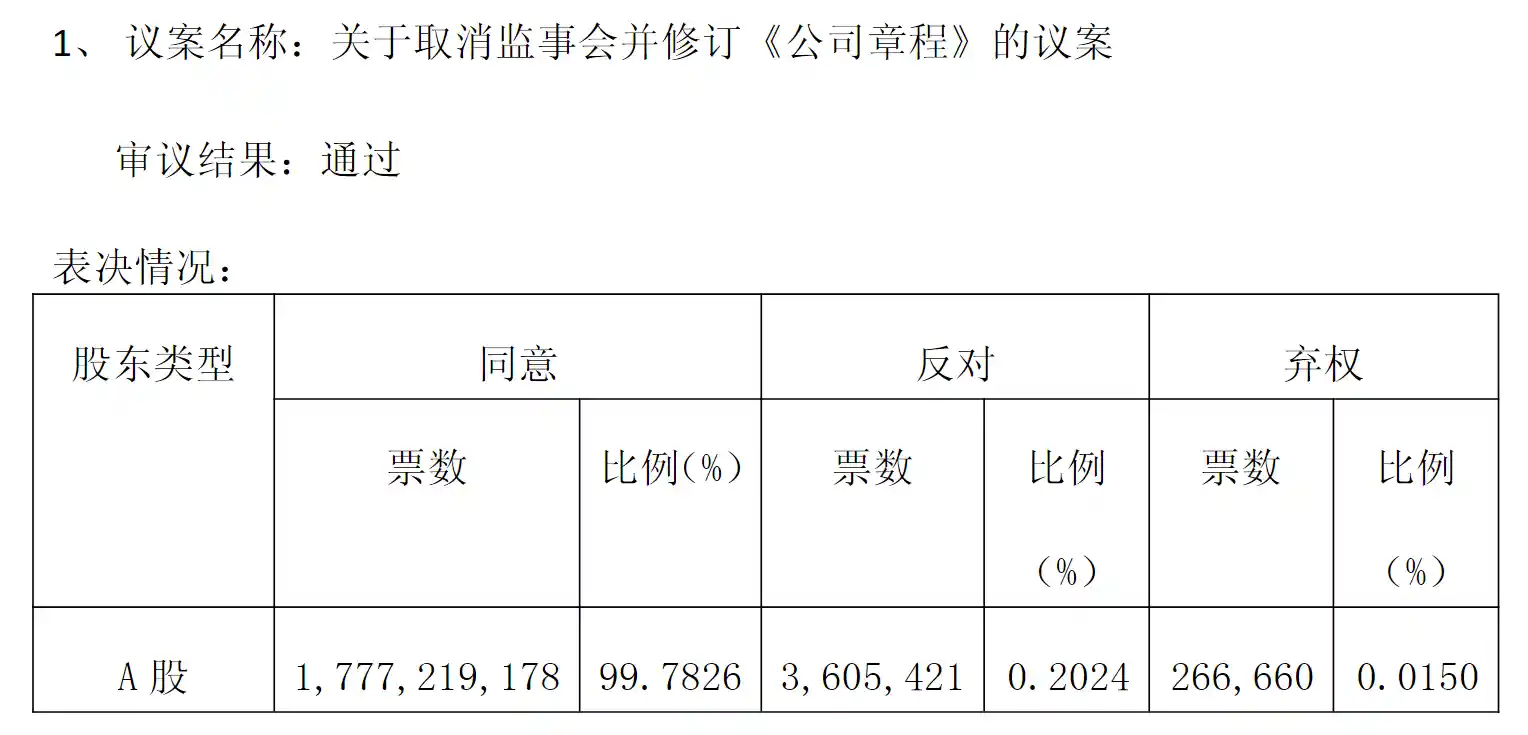

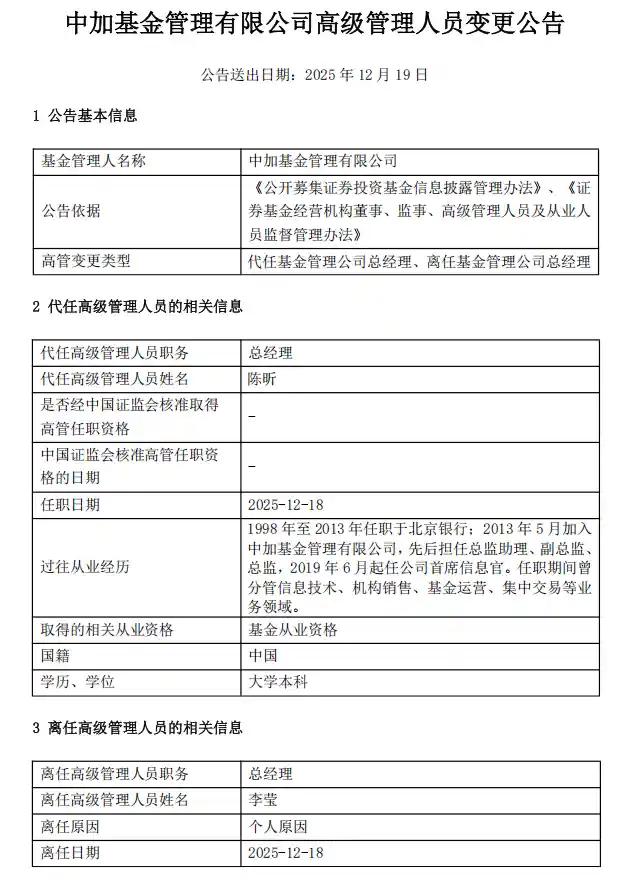

与此同时,中国长城资产通过深入参与银行治理,进一步加强其战略布局。在2025年6月举行的民生银行股东大会上,会议审议并通过了选举长城资产副总裁郑海阳担任非执行董事的议案(需经监管核准)。根据现行监管规定及民生银行《公司章程》,只有持有3%以上股份的股东才具备提名董事候选人的资格,这侧面表明长城资产目前已达到该持股比例。

值得注意的是,可转债转股已成为AMC增持银行股权的主要选择——这种兼具债权安全性与股权收益性的金融工具,既符合AMC审慎的风险偏好,又为银行提供了灵活的资本补充渠道。

要理解AMC当前的角色,需从其银行股东结构的逐步演变过程中寻找线索。 在我看来,AMC作为重要的金融机构,其角色定位与其股东结构的变化密切相关。随着股权结构的不断调整,AMC在金融体系中的功能和影响力也在随之变化。这种渐进式的演变不仅反映了市场环境的动态调整,也体现了政策导向对金融机构发展的深远影响。理解这一过程,有助于更全面地把握AMC在当前经济格局中的实际作用。

回溯上世纪90年代,为配合国有银行市场化改革,四大全国性AMC应运而生,通过剥离超万亿元不良资产奠定了风险处置的专业基调。自这一时期起,AMC与银行业就存在着“共生基因”。

2000年初期,随着金融业开放和银监会成立,银行股权结构开启首轮重大调整,积极引入战略投资者。对外经济贸易大学中国金融学院银行管理系主任宫迪教授介绍道:这一时期的战略投资者既包括带来资本和管理经验的外资银行,也包括央企和民企。这一时期,引入战略投资者、鼓励股权多元化,主要是为了改善公司治理,引入增量资金补充银行资本金,打破地方政府对于地方银行的过度干预。

在2009年政策性不良资产处置工作完成之后,四大全国性资产管理公司开始向商业化方向转型,积极拓展租赁、信托、证券等综合金融业务,逐步构建起“大资管”体系。以中国信达资产、原中国华融资产为代表的四大AMC,逐渐从单纯的不良资产处置业务转向综合性金融领域,但银行股权投资尚未形成较大规模。

2018年成为行业的重要转折年份。随着资管新规以及房地产调控政策的实施,金融风险防控逐渐成为监管的重点。在政策的引导下,房企领域的民营资本开始主动或被动退出,地方国资和资产管理公司逐步介入风险处置,银行的股权结构也呈现出“国有化”趋势的回归。

自2018年以来,全国性及地方性金融资产管理公司(AMC)正通过多种途径参与银行的改革进程。从2023年开始,中信金融资产持续增持光大银行股份,而山东省金融资产管理股份有限公司(山东金资)则在2024年成为恒丰银行的第一大股东,显示出AMC作为商业银行战略投资者的新角色。

值得关注的是,2024年国资委出台的央企“退金令”,要求央企聚焦主业,原则上不得新设、收购或新参股各类金融机构,这一政策进一步重塑了市场格局。截至2025年6月,长城资产出售了其持股十一年的长城华西银行,标志着四大AMC控股或主要参股的银行仅剩下大连银行(由中国东方资产控股)和南洋商业银行(由中国信达资产全资控股)。在参股方式上,AMC更多地采用可转债转股、二级市场增持等市场化手段,既保持了操作的灵活性,也有效控制了风险。 从行业发展趋势看,央企逐步退出金融领域,反映出国家对金融资源集中化、专业化管理的重视。AMC通过更加审慎和灵活的方式参与银行业务,有助于提升整体运作效率与风险抵御能力。这一变化不仅影响着AMC自身的战略布局,也在一定程度上推动了银行业结构的优化与调整。

宫迪指出,这场历时二十年的银行股东结构位次轮换,本质是银行公司治理持续优化的过程。这一过程的底层逻辑体现在三个维度:政策导向从“开放引资”转向“风险防控”;监管重点聚焦产融分离,遏制房企“自融”乱象;AMC职能从被动处置不良资产升级为战略投资者。

“股权结构变化的底层逻辑是优化银行的公司治理,抓住银行股东这个‘牛鼻子’问题。”宫迪强调,这种转变对提升银行治理水平和增强金融体系稳定性产生了深远影响。一方面,AMC的专业化介入显著改善了银行的风险管理能力;另一方面,其逆周期操作特性使其能够帮助银行化解了资本压力,为金融体系提供了重要的稳定器作用。

多位业内人士向21世纪经济报道表示,AMC成为上市银行“白衣骑士”的现象,既受到监管政策的积极引导,也离不开市场机制的自发推动。

从监管层面看,日趋严格的股东资质要求和关联交易规范,为AMC入场创造了政策环境。上海金融与发展实验室首席专家曾刚向21世纪经济报道记者指出,监管部门对银行股东资质、关联交易等方面的要求日趋严格,推动了股权结构的优化调整。如房地产企业等高杠杆、高风险行业的退出,既符合“脱虚向实”的政策导向,也有助于切断银行与房地产行业的风险传导链条。

市场助推是资产管理公司(AMC)入股上市银行的重要原因之一。一方面,银行股的投资价值正在重新被评估。Wind数据显示,2023至2025年A股银行板块平均市净率长期维持在0.6倍的历史低位。与此同时,银行股也展现出强劲的上涨趋势。截至2025年7月25日,42家A股上市银行今年以来股价全部实现上涨,其中浦发银行、厦门银行等涨幅超过30%,10家银行涨幅超过20%,这为AMC提供了以较低成本获取高分红资产的良机。正如宫迪所指出的,银行股正从“融资工具”逐步转向“价值投资标的”,AMC更加关注其稳定的分红收益以及未来资产价值的重估潜力。 **看法观点:** 当前银行股的估值水平与市场表现,反映出行业正在经历结构性调整。对于AMC而言,这一阶段的市场环境为其提供了布局优质金融资产的契机。随着银行股逐渐回归价值投资逻辑,未来其在资本市场的表现或将更加稳健,也为投资者带来更可持续的回报。

另一方面,AMC自身的转型需求也促成了这一趋势。中国信达资产在2024年传统不良资产处置业务中亏损了5.87亿元,中信金融资产的不良债权资产收入持续走低,2024年降至129亿元,同比下降25.10%。这些数据表明,传统不良资产处置业务的盈利能力正在减弱,仅依靠不良资产处置已难以保障AMC的长期发展。

一位资深AMC人士向本报记者透露,银行股权投资不仅能带来稳定的股息收入,还能通过权益法核算优化财务报表,自然成为AMC转型的重要选择。在中信金融资产2024年的业绩表中也可以看到投资收益的强力支持——年报显示,“其中其他金融资产公允价值变动”贡献了124亿元的增长。最终,中信金融资产2024年实现归母净利润 96.18 亿元,较上年增长440%(为上年的5.4倍),创下六年来最佳业绩。

业务协同效应是AMC与银行开展深入合作的重要基础之一。

宫迪告诉21世纪经济报道记者,通过入股商业银行,AMC可以优先承接银行体系的不良资产,形成风险处置的闭环。例如,恒丰银行目前的大股东——地方AMC山东金资就在2019年一次性剥离了恒丰银行的千亿不良资产,实现不良的“洁净出表”。更重要的是,AMC通过派驻董事等方式深度参与银行公司治理,推动风险管理体系升级。中国长城资产提名民生银行董事、中信金融资产向光大银行派驻高管等案例都表明,AMC正在从单纯的财务投资者转变为积极的战略合作伙伴。这种转变对于打破银行“内部人控制”、减少关联交易具有重要的现实意义。

这种多元化合作带来了多方面的积极影响。宫迪指出,从微观角度来看,AMC通过权益法核算以较低的市净率入股,有助于优化银行的资本结构;同时,派驻专业董事增强了公司治理水平,有效降低了关联交易带来的风险;此外,双方联合推进资产证券化等创新业务,提升了存量资产的流动性。从宏观层面来看,AMC的逆周期操作不仅有效阻断了风险的扩散,还通过资本注入帮助银行满足监管要求,进一步推动了区域性银行的市场化退出机制,显著增强了整个金融体系的稳定性。 我认为,这种合作模式体现了金融机构之间在风险防控与资源整合上的深度协同。尤其是在当前经济环境下,AMC的介入不仅为银行提供了短期支持,更为长期的金融稳定打下了基础。其作用已超越单纯的财务支持,更成为推动行业改革和提升系统韧性的重要力量。

然而,这种合作也面临不少挑战。曾刚特别指出,从长远来看,这些股权的持有必须符合AMC的职能定位,而非单纯追求商业化运作。作为一家具有政策性特征的专业机构,AMC持有银行股权应以化解风险和维护金融稳定为核心目标,而不是以获取最大投资收益为主要目的。

这要求AMC在参与银行治理时要把握好专业介入的“尺度”——即在发挥自身专业优势的同时,保持适度的独立性,防止对银行日常经营决策进行过度干预。同时,监管部门也应建立健全相关制度,确保AMC持有银行股权的规范性和透明度。曾刚补充道。

(本报实习生王彦颖、刘晴对本文亦有贡献)

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!