财经那些事2025年07月26日 12:02消息,国泰君安与海通证券携手打造资管新巨头,强强联合开启行业新格局,规模与实力跃升新台阶。

合并重组后的国泰海通证券(601211.SH/2611.HK)首次传出子公司整合的实质性进展,标志着这场备受关注的“证券业巨无霸”整合正式进入实操阶段。

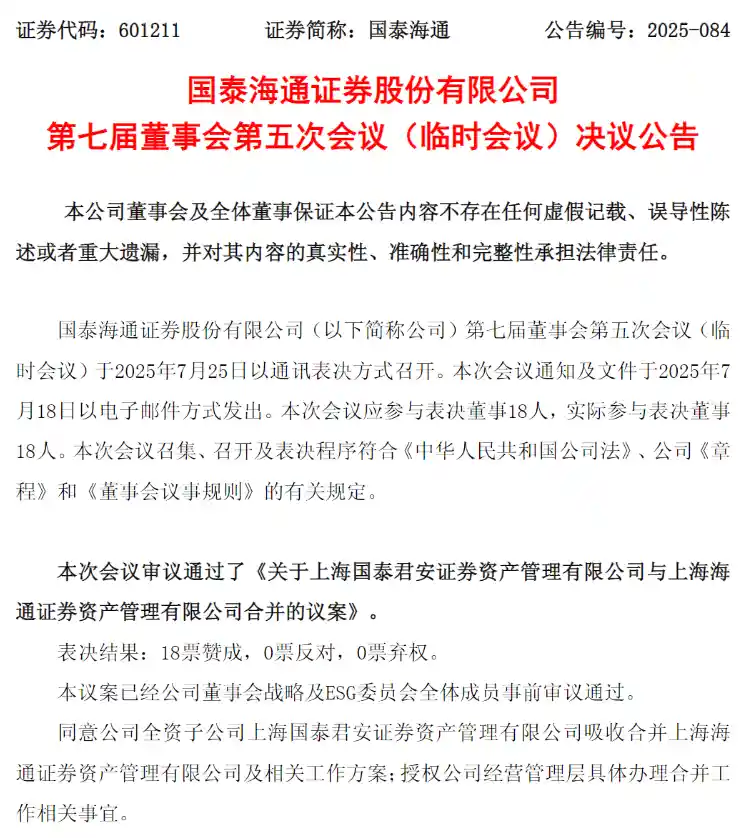

7月25日晚间,国泰海通证券发布公告称,公司董事会审议通过了国泰君安资管吸收合并海通资管及相关工作方案。这一决策不仅是两家头部券商合并后的首项子公司整合动作,更开创了国内证券行业券商资管子公司合并的先河。

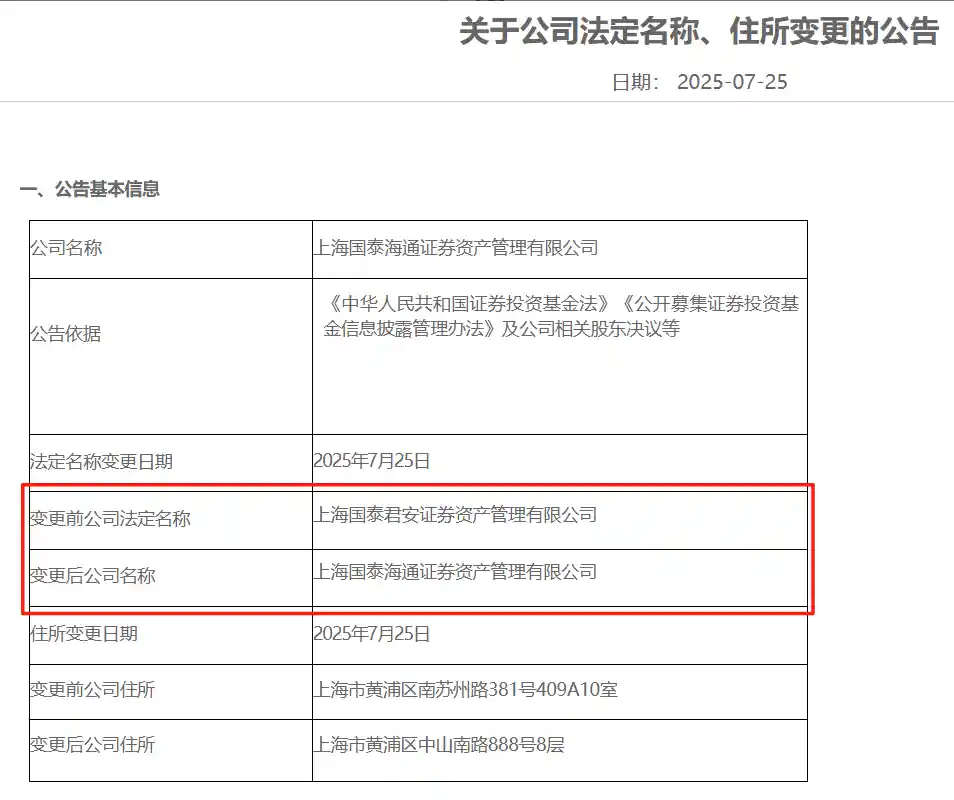

同日,国泰君安资管同步发布更名公告,正式将公司名称变更为“上海国泰海通证券资产管理有限公司”。这一名称变更不仅是法律层面的调整,更释放出强烈的整合信号——国泰海通证券正加速推进内部资源的统一与协同。

据公告披露,本次吸收合并将涵盖产品迁移、管理人变更、法人主体合并等多个关键环节。公司表示将根据产品迁移进度,稳妥推进法人层面的最终合并。整个过程将严格遵循监管要求,确保平稳过渡。

国泰海通相关负责人强调,在整合过程中,投资者权益将被置于首位,所有资产管理产品将继续正常运作,客户服务不受影响。未来,新公司将依托更强的投研能力、更丰富的资产配置工具和更广泛的客户基础,提供更具竞争力的资产管理服务。

此次合并的两家资管子公司均具有深厚行业积淀。国泰君安资管成立于2010年,是业内首批获批的券商资管公司之一,并于2021年获得公募牌照,形成“公募+私募”双轮驱动格局。截至2024年末,其资产管理规模达5884.30亿元,位居行业第二,其中非货币公募基金规模为484亿元。

海通资管成立于2012年,注册资本高达22亿元,是国内资本金最雄厚的券商资管公司之一。尽管资产管理规模为1069.82亿元、排名行业第14位,但其在固定收益、机构客户服务等领域具备独特优势。合并后,双方合计管理资产规模将达6954亿元,合计营收21.18亿元,净利润近5亿元,员工总数达508人。

从行业视角看,这不仅是规模的叠加,更是能力的互补。国泰君安资管在主动管理、权益投资方面表现突出,而海通资管在固收和机构渠道上根基深厚。两者的融合有望催生更具综合竞争力的资管平台。

值得注意的是,今年以来,市场对国泰海通证券旗下子公司整合的讨论持续升温。而此次资管子公司的率先整合,并非偶然。记者梳理发现,核心动因在于满足证监会“一参一控一牌”的监管要求。

根据2022年3月证监会发布的《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》,同一主体控制的基金管理公司不得超过1家,参股不得超过2家。目前,国泰海通证券旗下拥有华安基金、海富通基金两家公募平台,已触及监管红线。

在此背景下,优先整合尚未持有公募牌照的海通资管,将其并入已具备公募资格的国泰君安资管,既可规避同业竞争,又能优化牌照布局,是合规路径下的理性选择。这种“先易后难、分步推进”的整合策略,也反映出公司在复杂架构调整中的审慎与务实。

回顾过往,中信证券在收购广州证券时也曾通过剥离金鹰基金股权来满足“一参一控”要求。此次国泰海通的整合路径虽有所不同,但同样体现了在监管框架内寻求最优解的智慧。

作为国内首例券商资管子公司的合并案例,国泰君安资管与海通资管的整合无疑具有里程碑意义。它不仅是一次企业内部的资源整合,更可能为整个证券行业提供可复制、可推广的整合范式。

首先,此次合并或将探索出全新的财富管理模式。两家公司在客户结构、产品体系、投资风格上各有侧重,合并后有望实现客户资源共享、服务体系升级和产品线互补。未来,一个覆盖高净值客户、机构投资者及大众零售客户的全谱系资产管理平台或将成型。

其次,产品迁移和管理人变更的实操经验尤为珍贵。海通资管目前尚未取得公募牌照,其旗下部分参公大集合产品需申请变更为公募基金,管理人同步变更为新公司;部分产品则将到期清算;私募产品也将依法完成管理人变更程序。这一系列操作复杂且敏感,若能顺利完成,将为行业处理类似问题提供宝贵参考。

尤其值得期待的是,此次整合或将推动券商资管从“通道型”向“主动管理型”加速转型。在资管新规深化实施的背景下,单纯依赖规模扩张的模式已难以为继。唯有通过资源整合、能力重构,才能真正提升投研核心竞争力。

从更宏观的角度看,国泰海通资管的整合也是上海打造全球资产管理中心的重要一环。作为总部均位于上海的两家头部券商,其强强联合不仅增强了本地金融机构的综合实力,也为上海建设国际金融中心注入新动能。

当然,整合之路并非坦途。组织文化融合、人才保留机制、系统对接效率、客户信任维系等挑战仍需逐一攻克。如何在“物理合并”的基础上实现“化学反应”,将是决定此次整合成败的关键。

总体而言,国泰君安资管吸收合并海通资管,既是合规驱动下的必然选择,也是战略升级的主动出击。它标志着国泰海通证券从“合并”迈向“融合”的关键一步。未来,随着更多子公司的整合提上日程,这家新巨头能否真正实现“1+1>2”的协同效应,值得全行业拭目以待。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!