财经那些事2025年08月11日 19:30消息,中泰证券指出,保险股兼具分红与红利双重优势,具备双面红利股属性。

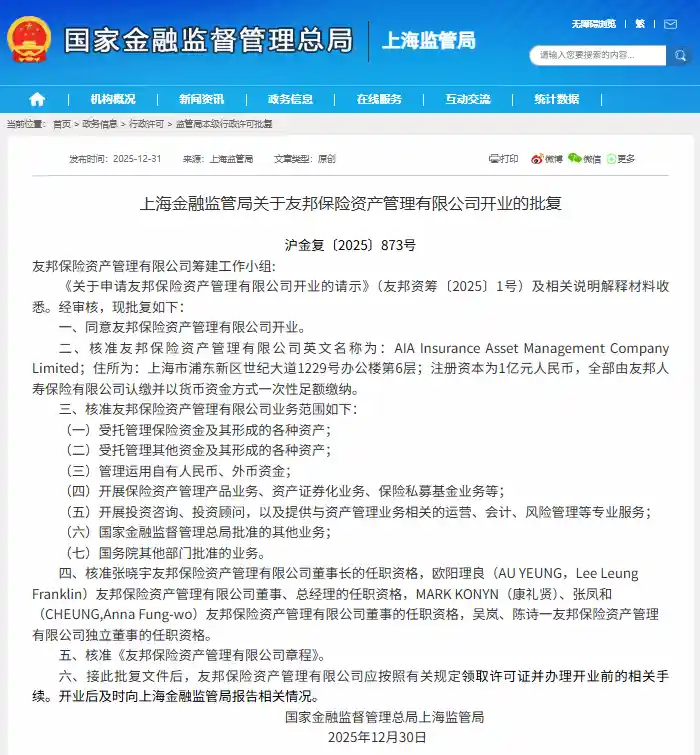

中泰证券的研究报告指出,尽管寿险行业存在“资产到期时间早于负债”的特征,从而使得多数公司面临负久期缺口的问题,但大型寿险公司在资产负债配置上更为平衡,其久期缺口普遍呈现逐步缩小的趋势;相比之下,中小型保险公司由于在长期限增额寿险产品上的配置比例较高,同时缺乏相应的长期资产,导致其久期缺口较大且持续扩大。保险股票具有双重红利属性,一方面,上市险企本身具备较高的股息回报;另一方面,以平安为代表的头部保险公司较早投资了境内外高股息的上市公司,这些红利资产的股价波动会对公司业绩产生显著的间接影响。

【中泰非银】葛玉翔:关注寿险公司的久期缺口:成因、现状与应对措施

在保险资产与负债匹配中,久期缺口是一个重要的衡量指标,其计算方式包括金额久期缺口、规模调整后的修正久期缺口、规模调整后的有效久期缺口以及资产调整后的期限缺口。久期缺口的扩大主要来源于资产和负债两端的变化。从负债端来看,寿险公司发行具有较长久期的储蓄型产品,导致整体负债久期被拉长;从资产端来看,存在以下问题:一是长久期的优质资产品种相对稀缺;二是国债到期收益率的期限利差明显收窄,使得长久期资产在收益上缺乏竞争力;三是利率类金融衍生工具的相关实施细则及配套机制尚不健全。考虑到数据的可获得性和可比性,本文选择规模调整后的修正久期缺口作为分析口径,其计算公式为:[(资产现金流修正久期 × 资产现金流折现值) − (负债现金流流入修正久期 × 负债现金流流入折现值)] / 负债现金流流入折现值 − 负债现金流流出修正久期。

当前保险行业平均久期缺口约为-7年左右,2024年后,从资产负债匹配看,人身险行业久期缺口有扩大的趋势。寿险行业呈现“马太效应”,本文将久期缺口数据的分析分为大型寿险公司与中小型寿险公司,以更精准反映不同规模公司的资产负债特征与久期管理差异。根据保险资产管理协会和《保险年鉴》统计综合梳理来看,2020年至2022年,我国寿险公司资产负债久期缺口分别为-6.67年、-6.57年、-6.28年,2024年后,久期缺口有扩大的趋势。

头部险企久期缺口普遍控制在-5年左右。2023年平安久期缺口较低,仅为-2.6年,国寿、太保和新华2024年久期缺口呈收窄态势,总体来看,由于持续增配长久期债券,头部险企的资产负债匹配相对稳健,久期缺口处于持续收窄阶段。

中小型寿险公司久期缺口相对较大,自2022年以来,多数公司的久期缺口呈现逐年扩大的趋势。根据样本测算,2022年至2024年,样本中中小寿险公司的久期缺口加权平均值分别为:-8.14年、-8.78年和-9.99年。近年来,超过65%的公司久期缺口有所扩大,其中一半以上的公司缺口扩大幅度超过2年。造成中小寿险公司久期缺口扩大的主要原因包括:1)负债端:存量及新发行的长久期寿险产品占比偏高,持续拉长负债久期;2)资产端:利率下行导致再投资收益率降低,存量资产较负债更早到期,加剧现金流压力,促使资产久期缩短,进一步扩大久期缺口。不过,资产端的修正久期正在加快拉长,从长期来看有望缓解久期缺口问题。例如,长城人寿通过优化权益投资策略,提升长期收益与财务报表的稳定性,将资金集中投向基础设施等稳健行业,并借助联营企业来降低市场波动的影响,但其权益投资对实质性收窄资产负债久期缺口的作用有限。

在持续低利率的市场环境下,应对和解决利差损风险,需要从资产端和负债端同时发力,强化资负联动机制,推动产品定价的合理性与资产配置的科学性。随着前期买入的高收益金融资产逐步到期,保险公司面临再投资压力,不得不以更低的回报水平进行资金配置,这将导致投资组合的整体收益率逐步下降。与此同时,负债端的保证成本相对刚性,进一步加剧了中长期利差损的风险。 在新会计准则下,资产和负债均按市场利率进行评估,久期缺口的扩大使得公司净资产对利率波动更加敏感,资负联动的重要性愈发凸显。为缓解这一问题,需从资产端入手,包括增加长久期利率债的配置、发展长期股权及另类投资、压缩短期非标资产与流动性资产,以及合理运用利率衍生工具来对冲风险。在负债端,则应提高长期保障型产品的比重,适度缩短部分新推出寿险产品的期限,并有效控制负债成本。 当前环境下,保险行业亟需在资产与负债两端协同调整,以增强抗风险能力,确保稳健经营。

投资建议:尽管寿险行业存在“资产比负债先到期”的特性,使得久期缺口普遍为负,但大型寿险公司在资产负债配置上更为平衡,久期缺口整体呈现收窄态势;而中小型保险公司由于长期限增额寿险配置比例较高,长期限资产相对不足,导致久期缺口较大且持续扩大。保险股票具有双重红利属性,一方面,上市险企本身具备较高的股息回报;另一方面,以平安为代表的头部企业较早布局了境内外高股息上市公司,这些红利资产的股价波动将对公司的业绩产生显著的间接影响。

风险提示:利率假设出现偏差;衍生工具使用效果未达预期;负债结构优化存在不确定性;数据披露标准及统计口径存在差异;研究报告更新不够及时。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!