财经那些事2025年08月08日 23:53消息,广发资管突撤公募牌照申请,参公产品悄然易主,背后原因成谜,行业震动。

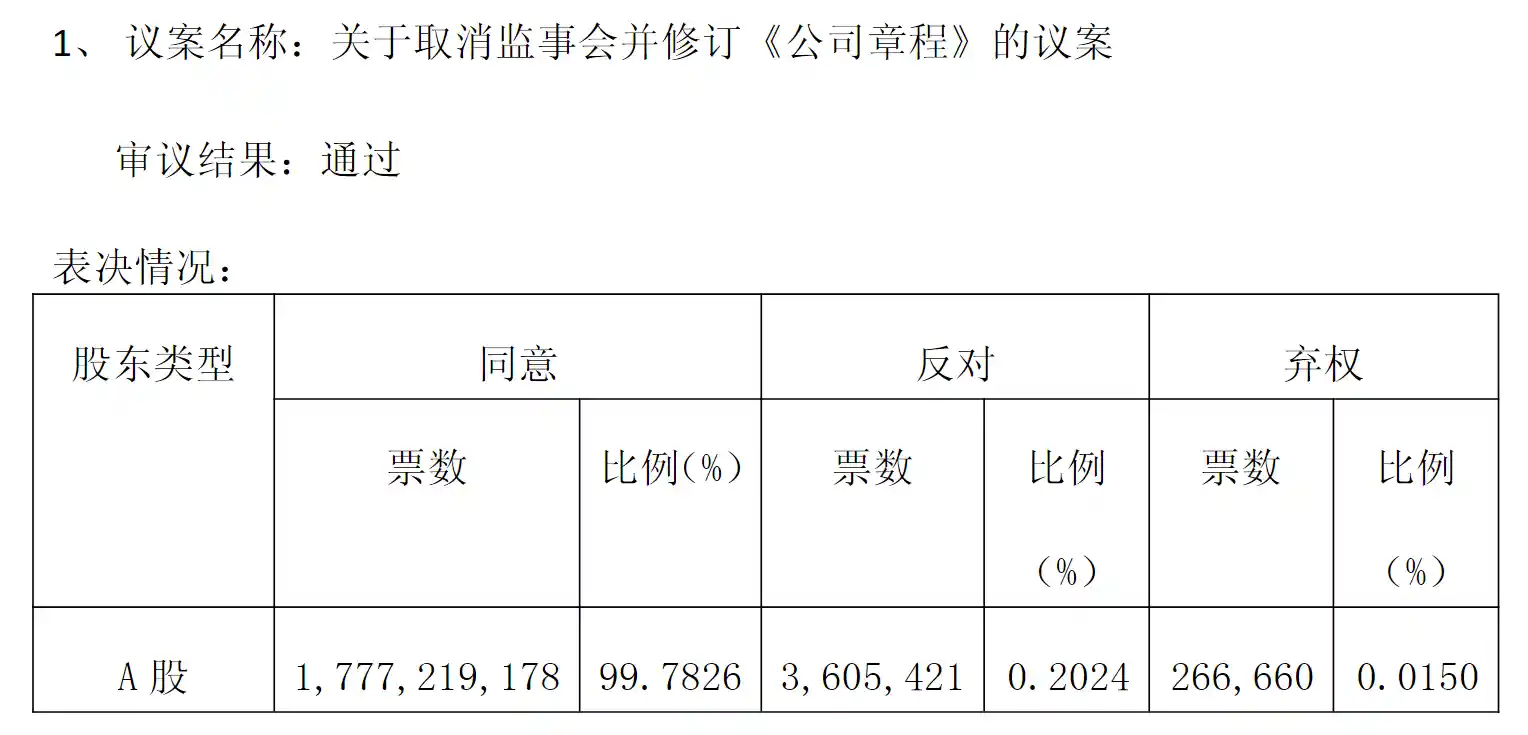

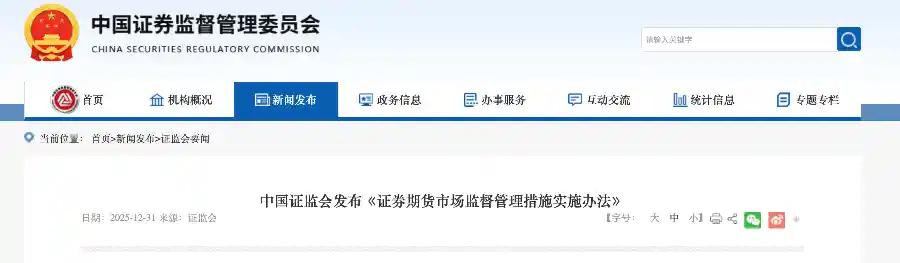

在公募牌照审批节奏持续趋缓的背景下,部分券商资管机构正悄然调整战略路径。根据证监会最新公示信息,在“资产管理机构开展公募基金管理业务资格审批”名单中,目前仅剩上海光大证券资产管理有限公司、安信证券资产管理有限公司和国金证券资产管理有限公司三家机构在列。而曾于2023年1月19日提交申请材料、并于1月30日完成补正的广发证券资产管理(广东)有限公司,已悄然“退出”该审批流程。

值得注意的是,广发资管的申请自提交以来,在长达两年多的时间里始终未取得实质性进展,最终从审批表中消失。尽管截至目前公司尚未对此作出回应,但业内普遍推测,此举极有可能意味着其已主动撤回申请材料。这一动向不仅反映出监管审核门槛趋严,也揭示出部分券商在获取公募牌照受阻后,开始重新评估转型路径与资源投入的性价比。

对比同期申请者,招商资管于2023年7月顺利获批,兴证资管也在同年11月成功取得公募资格。而自2023年以来,整个券商资管行业中,仅有这两家机构成功“突围”,获得公募牌照。这说明即便申请意愿强烈,监管审批的节奏和标准并未同步放宽,牌照稀缺性依然显著。

过去几年,公募牌照被视为券商资管实现业务转型的关键抓手,尤其在资管新规背景下,更是“保住”参公大集合产品的必要条件。所谓参公大集合产品,是指2018年前设立、符合特定条件的券商集合资产管理计划,按照监管要求需参照公募基金运作,并在过渡期内完成公募化改造。若未能如期完成,将面临规模压降甚至暂停运作的风险。

然而,随着过渡期接近尾声,越来越多券商资管选择放弃“自持牌照”的路径,转而通过将产品管理人变更为旗下控股或参股的基金公司来实现合规转型。这种模式虽会削弱券商资管自身的管理规模,但能确保产品平稳过渡,避免监管处罚,是一种更为务实的选择。

以广发资管为例,今年2月下旬和3月下旬,其先后就两只集合资产管理计划提交变更注册申请,拟将一只FOF和一只混合型产品转由广发基金管理。其中,FOF产品的变更已于4月下旬获监管批准,并于6月正式完成转移。此后,5月有5只产品变更申请获受理,7月以来又陆续提交3只产品的管理人变更申请,全部指向广发基金。

这一系列密集动作表明,广发资管正在系统性地推进旗下参公大集合产品的“出清”与整合。与其在牌照审批上长期等待、耗费资源,不如主动调整结构,依托集团内成熟的公募平台实现合规化运作。这种策略转变,既是对现实监管环境的妥协,也是一种理性取舍。

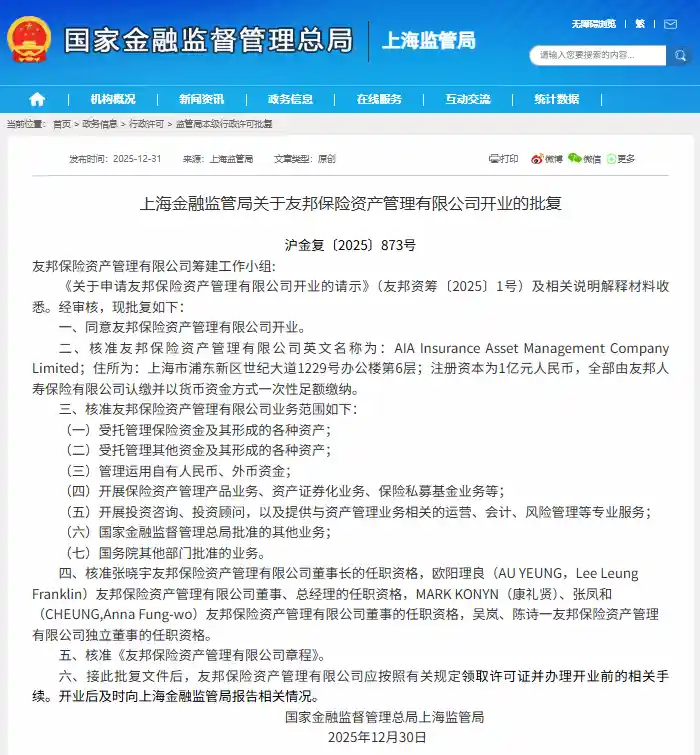

不止广发资管,中信证券资管、光大证券资管也在今年多次提交类似变更申请,分别拟将产品管理人转移至华夏基金、光大保德信基金。中金公司、国证资管亦有同类操作。这说明,在公募牌照“难产”的大环境下,将产品移交基金子公司已成为行业主流选择。

从产品类型来看,拟变更管理人的参公大集合以混合型、债券型为主,多数产品规模在5亿元以下。以广发资管旗下几只代表性产品为例,截至今年二季度末,广发资管盛世精选、乾利一年持有、多添利六个月持有、弘利3个月滚动持有的管理规模分别为0.88亿元、2.57亿元、1.34亿元和1.95亿元。尽管规模不大,但部分产品业绩表现亮眼。

尤其值得一提的是,广发资管盛世精选作为其旗下少有的主动偏股型产品,今年以来回报率达25.99%(截至8月7日),大幅跑赢业绩比较基准9.07个百分点。即便如此,该产品仍被划入变更序列,足见公司在战略层面已不再执着于维持资管通道的独立性,而是更注重整体集团资源的协同与合规效率。

总体来看,广发资管“退出”公募牌照排队名单,并非孤立事件,而是行业趋势的缩影。在监管审批趋严、牌照红利减弱的背景下,盲目追逐公募资格的成本正在上升。与其长期“卡”在审批流程中进退两难,不如顺势而为,借助已有公募平台完成合规转型。这或许不是最优解,但在当前环境下,却是最稳妥的出路。

未来,随着更多券商资管完成产品管理人的转移,行业格局或将进一步向头部基金公司集中。而那些仍坚持申请牌照的机构,不仅需要更强的监管沟通能力,更要有足够的耐心和战略定力。毕竟,在这场漫长的等待中,市场不会停下脚步。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!