天价劳动纠纷引关注,光大证券能否重回百亿营收俱乐部?

近日,光大证券公布2025年半年度报告。数据显示,公司上半年实现营业收入51.25亿元,较去年同期增长22.49%;归属于母公司股东的净利润为16.83亿元,同比增长21.03%;扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为15.43亿元,同比增长10.09%。

21世纪经济报道记者获悉,光大证券去年的经营状况不尽如人意,已不再位列券商“百亿营收俱乐部”。不过,该公司今年上半年的营业收入已超过50亿元,随着第三季度股市行情再度升温,其重新进入“百亿营收俱乐部”的机会显著增加。

当日晚间,光大证券同时公布了2025年中期的利润分配计划。根据该方案,公司拟向所有股东按每股派发0.1095元(含税)的现金红利。截至2025年6月30日,公司总股本为46.11亿股,据此计算,本次拟派发的现金红利总额为5.05亿元(含税)。

值得注意的是,这份半年报中还有一项诉讼事项引发业内关注,一位匿名人士的劳动仲裁案件已连续三次出现在光大证券的财报中。此前,该人士曾就劳动争议向光大证券提出逾1700万元的赔偿诉求,而法院终审最终支持的金额仅为850.34元。 从这一事件可以看出,劳动纠纷在金融机构中的处理仍存在较大争议和复杂性。尽管当事人提出的赔偿金额远高于法院最终认定的数额,但案件多次被披露于财报,反映出企业对相关法律风险的持续关注。同时,这也提醒我们,在劳动争议中,法律程序的严谨性和公正性至关重要,任何一方都应基于事实和法律理性应对。

2024年,光大证券退出“百亿营收俱乐部”。

数据显示,2024年,该公司(合并口径,下同)营业收入为95.98亿元,较上年下降4.32%;归属于母公司股东的净利润为30.6亿元,同比下降28.39%,而归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30.1亿元,同比增长60.66%。

事出有因,彼时光大证券表示,“本期归属于上市公司股东的净利润同比下降28.39%,主要是由于上一年子公司光大资本签订执行和解协议,转回预计负债产生的非经常性损益为21.5亿元。”

2024年,光大证券在不同业务板块的表现出现明显分化。投行业务和机构业务的营收分别同比下降了23%和21%,成为拖累整体业绩的重要因素。相比之下,对光大证券营收贡献最大的财富管理业务则展现出较强的稳定性,表现相对亮眼。 从行业趋势来看,投行业务受市场环境和监管政策影响较大,波动性较高,而财富管理业务则更依赖于客户基础和长期服务能力,因此抗风险能力更强。这种结构性差异反映出券商在当前环境下需更加注重业务多元化布局,以增强整体抗压能力和可持续发展动力。

不过,光大证券最新披露的2025年半年报显示,该公司有望重回“百亿营收俱乐部”。

上半年,公司实现营收51.25亿元,同比增长22.49%;归母净利润为16.83亿元,同比增长21.03%;扣非归母净利润为15.43亿元,同比增长10.09%,两项指标同比增幅均超20%,公司整体经营态势较好。

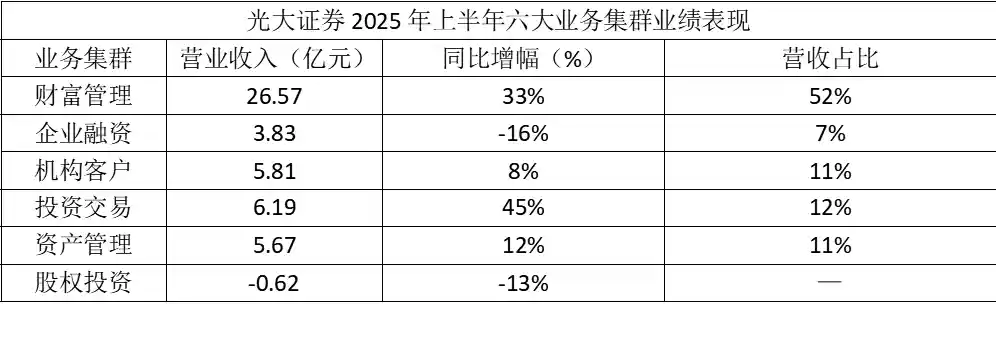

从业务板块来看,光大证券旗下六大业务集群的营收情况呈现出不同的发展态势。其中,财富管理和投资交易两大业务表现较为亮眼,成为推动公司整体营业收入增长的关键力量。

上半年,财富管理业务集群实现收入26.57亿元,占比52%,主要包括零售业务、融资融券业务、股票质押业务、期货经纪业务及海外财富管理及经纪业务。

根据中国证券业协会最新数据,截至2025年一季度,光大证券的证券经纪业务净收入、代理买卖证券净收入排名较上年提升1位,市场份额较上年实现正增长。

截至2025年6月30日,光大证券客户总数达到687万户,较上年末增长6%;新开户数为43.5万户,同比增长49%;客户总资产规模达1.46万亿元,较上年末增长7%。这些数据反映出公司在客户拓展和资产管理方面取得了一定成效,尤其是在开户数量上的显著增长,显示出市场对其服务的认可度在提升。同时,客户总资产的稳步增长也表明投资者对市场的信心有所增强。整体来看,光大证券在业务发展上呈现出积极向上的态势。

投资交易业务方面,上半年,该业务集群实现收入6.19亿元,占比12%,包括权益自营投资业务和固定收益自营投资业务。光大证券表示,得益于多元化投资布局,在复杂多变的市场环境下,权益自营投资业务实现正收益,业绩表现好于去年同期。

目前,光大证券上半年营收已超50亿元,经纪业务和投资业务提供了重要支撑。因此,随着第三季度牛市行情再度爆发,其重回“百亿营收俱乐部”的可能性将大幅提升。

不过,上半年,光大证券的投行业务即企业融资业务集群有所承压,实现营收3.83亿元,占总营收比重7%,同比下降16%。

股权融资方面,上半年公司股权主承销规模同比下降2.1%至9.9亿元,排名第32。其中,IPO1家,募资规模5亿元。再融资2家,承销规模5亿元。截至2025年6月30日,公司IPO储备项目3家,排名第19,其中两市主板1家,北交所2家。

相较于股权融资,公司债券承销规模排名靠前,同比增加12.3%至1957亿元,排名第10,其中地方政府债、金融债、中期票据承销规模分别为804亿元、321亿元、299亿元。

8月29日,在2025年半年度业绩说明会上,光大证券董事长、执行董事赵陵表示,公司将在2025年下半年以“建设中国一流服务型投资银行”为战略目标,积极主动、把握机遇,重点强化核心功能,进一步提升市场竞争力。

另外,2025年上半年,私募股权投资行业呈现出结构性的分化趋势。在此背景下,光大证券的股权投资业务板块上半年亏损0.62亿元,对整体业绩产生了一定的负面影响。

光大证券主要通过其全资子公司光大资本及光大发展开展私募基金相关的投融资业务。其中,光大资本正是对2024年度公司净利润产生负面影响的子公司。当年,该子公司因签署执行和解协议,转回预计负债,从而形成了21.5亿元的非经常性损益。 从这一事件可以看出,光大资本在当年的财务表现中出现了显著波动,这种波动不仅影响了公司的整体盈利水平,也反映出其在相关项目中的风险控制可能存在一定问题。而21.5亿元的非经常性损益,虽然短期内提升了净利润,但也提示我们需关注其背后可能存在的法律或合规隐患。这类事件往往会对企业的长期发展和市场信心带来一定冲击。

光大证券在2025年半年报中指出,上半年光大资本按照监管要求,对直投项目及存量基金持续开展整改和规范工作,进一步强化存量投资项目的投后管理,稳步推进风险的处置与化解。光大发展不断优化内部管理体系,确保存量产品的稳定运行。

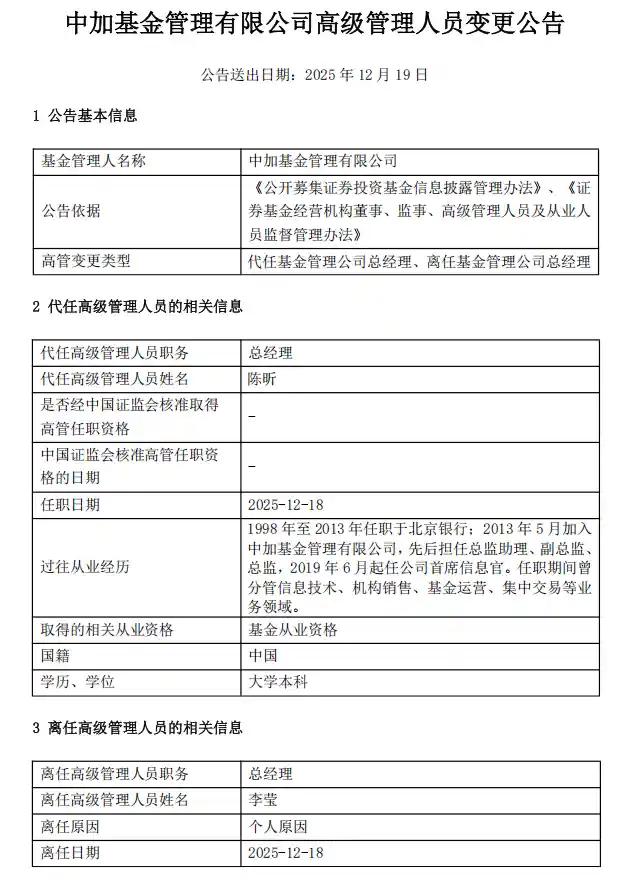

近期,“光大系”在研究、基金与资管业务层面,均迎来涉及“掌门人”的重要职位调整。在一系列人事变动背后,公司的业绩表现与战略走向,自然成为市场关注的焦点。

8月21日,21世纪经济报道记者从业内获悉,光大证券(601788.SH)研究所所长、首席经济学家、机构业务总部总经理高瑞东近期卸任。未来,研究所日常事务将由副所长、金融业首席分析师王一峰接管。

高瑞东辞去光大证券研究所所长职务后,将转任光大保德信基金党总支部书记,未来有望接任总经理一职。这一人事变动可参考21世纪经济报道此前发布的《光大证券研究所所长高瑞东辞任,将履新光大保德信基金总经理》一文。 从行业角度看,此次人事调整体现了金融机构内部人才流动的常态化趋势,也反映出光大保德信基金在战略层面的布局与升级意图。高瑞东此前在光大证券的研究体系中积累了丰富的经验,其加入或将为基金公司带来更专业的研究支持和管理视角。不过,如何在党建与业务发展之间找到平衡点,仍是其未来履职的重要课题。

光大证券研究所自1997年成立以来,已成为国内券商中较为历史悠久的研究机构之一。近日,据公开信息显示,未来研究所的日常事务将由副所长、金融业首席分析师王一峰负责接管。 从行业角度来看,研究所作为券商的核心部门之一,其管理权的交接往往反映出机构在战略方向上的调整。王一峰作为资深分析师,具备丰富的行业经验和专业背景,此次接任或将为研究所带来新的发展动力。同时,这也体现了光大证券在人才储备和内部培养方面的持续投入。

2025年上半年,随着公募基金费率改革的推进,降佣降费措施逐步落地,公募基金交易佣金总量出现下降,行业竞争进一步加剧。从半年报数据来看,光大证券旗下包括投资研究业务在内的机构客户业务集群,在上半年实现收入5.81亿元,占公司总收入的11%,较去年同期增长8%。 在当前行业整体面临成本压力和竞争加剧的背景下,光大证券机构业务仍能保持稳定增长,显示出其在投资研究和服务能力上的一定优势。这或许意味着,在费率持续走低的环境下,具备专业能力和差异化服务的机构更有可能脱颖而出。

但从分仓佣金收入来看,光大证券的研究业务处于券商榜单尾部,总佣金4490.89万元,同比大幅下降60.59%,行业排名第30名。上半年,共举办大型上市公司交流会2次,电话会议562场,发布研究报告2342篇,开展路演、反路演14052次,联合调研607场。

就在高瑞东职务变动隔日,8月22日,光证资管发布公告称,熊国兵因工作职务调整原因离任公司董事长职务。在新任董事长履职前,暂由公司总经理乔震代为履行董事长职务。

据了解,熊国兵在光大证券系统内工作超过20年,担任光证资管负责人长达11年。光证资管的前身是光大证券资产管理总部,于2012年5月正式成立,成为国内首家上市券商旗下的资产管理公司,而熊国兵是该公司成立后的第二任董事长。

半年报显示,上半年,光大证券资产管理业务集群表现稳健,实现收入5.67亿元,占总收入的11%,同比增长12%。这一成绩反映出公司在资产管理领域的持续发力和市场竞争力的稳步提升。在行业竞争日益激烈的背景下,这样的增长显得尤为可贵,也显示出公司业务结构优化和专业能力的不断增强。

截至2025年6月末,光证资管受托管理资产总规模3225亿元,较年初增长3.6%;光大保德信资产管理总规模955.68亿元,同比增长4%,其中,公募资产管理规模793.36亿元,公募剔除货币理财规模611.29亿元;光大保德信管理公募基金72只、专户产品25只,旗下资管子公司产品23只。

除了各项业务数据,光大证券半年报中一项涉及劳动争议的诉讼事项,引发业内关注。

根据半年报显示,“2023年8月,吴某某因劳动争议向公司提起仲裁,仲裁裁决后,其又对公司提起诉讼,涉案金额约为1752.44万元。具体详情请参阅公司2023年年度报告及2024年年度报告。目前该案已作出二审判决,驳回上诉,维持原判。”

21世纪经济报道的记者发现,除了光大证券2025年中期报告外,该公司此前发布的2024年年度报告和2023年年度报告中也均提及了吴某某的相关信息。结合相关内容,可以大致梳理出这起涉案金额巨大的案件的时间脉络。

2023年8月15日,吴某某因劳动争议向光大证券提起诉讼,涉案金额约为1777.34万元。该案由上海市静安区劳动人事争议仲裁委员会受理,最终裁决光大证券向吴某某支付终止劳动合同的经济补偿共计182745元,而对于吴某某的其他诉求则未予支持。

仲裁裁决后,吴某某向上海市静安区人民法院提起诉讼,涉案金额调整为1753.74万元。随后,吴某某将诉讼请求变更为要求光大证券赔偿损失并支付相关费用,总计约1752.44万元。一审法院判决光大证券赔偿吴某某850.34元。之后,吴某某提出上诉,但二审法院驳回其上诉,维持原判。

据记者了解,当事人吴某某或为光大证券时任保荐代表人,其在离任数月后便对原单位提起劳动仲裁,历经近两年的诉讼“长跑”,最终仅获得850.34元赔偿,与当初提出的1700万元诉求相比,差距近2万倍。 从这一案例可以看出,劳动争议案件在实际处理中往往面临诸多现实困境。一方面,劳动者维权成本高、周期长,尤其在涉及金额较大的情况下,程序复杂、举证困难等问题尤为突出;另一方面,司法实践中对于劳动关系的认定、赔偿标准的把握,也常因个案差异而存在不确定性。此案虽结果微不足道,却反映出劳动纠纷解决机制仍需进一步完善,以更好地维护劳动者合法权益。

此外,光大证券在2024年的年报中,披露了一起涉及劳动纠纷的高额诉讼事项:2025年2月,郑某某因劳动合同纠纷,向光证资管(光大证券作为第三人)提起诉讼,涉案金额约为2356.9万元。该案由上海市浦东新区人民法院受理,并已于6月30日开庭。 此次劳动纠纷引发的关注,不仅在于涉案金额之高,更反映出企业在人事管理与法律合规方面可能存在的隐患。劳动争议一旦进入司法程序,往往意味着双方在合同履行、薪酬待遇或解雇合法性等方面存在较大分歧。对于上市公司而言,此类事件可能对其声誉和市场信心造成一定影响。因此,企业应更加重视内部管理制度的完善,尤其是在劳动合同的签订、执行及争议解决机制上,以降低潜在的法律风险。

同时,天眼查信息显示,另一起原告和案由与前述案件相同的诉讼案件中,光大证券同样作为被告参与,该案件已于8月4日在上海市静安区人民法院开庭审理。记者了解到,这两起案件的原告可能曾担任过光证资管的合规总监、首席风险官等职务,名为郑孝平。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!