财经那些事2025年07月22日 13:45消息,揭示数据市场价格迷雾,破解有市无价困局,探索真实价值逻辑。

南方财经记者马嘉璐、陈璐、卓皙雯、徐小琼联合报道:数据交易市场的“价格密码”正在被逐步破解。作为反映市场活跃度和参与者信心的“晴雨表”,数据产品的定价问题近年来备受关注。南财数据团队近期通过对公开数据的系统梳理与分析,试图从“价格”这一核心维度切入,揭示当前数据流通市场的运行逻辑与深层矛盾。

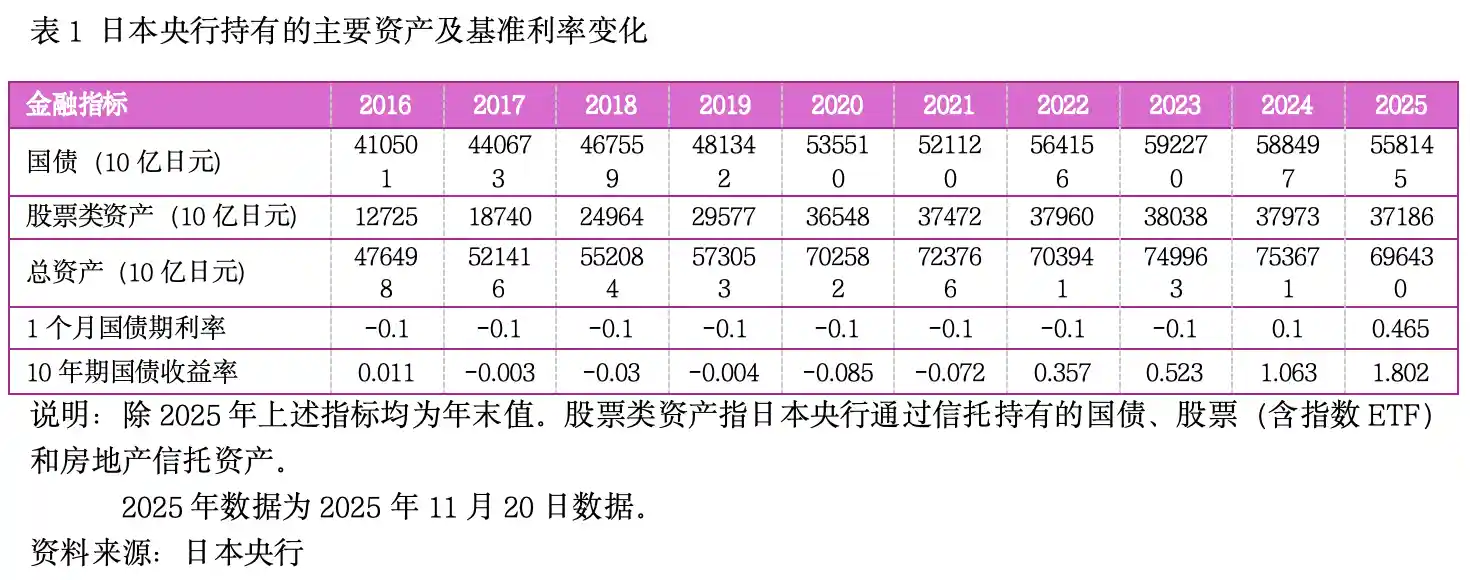

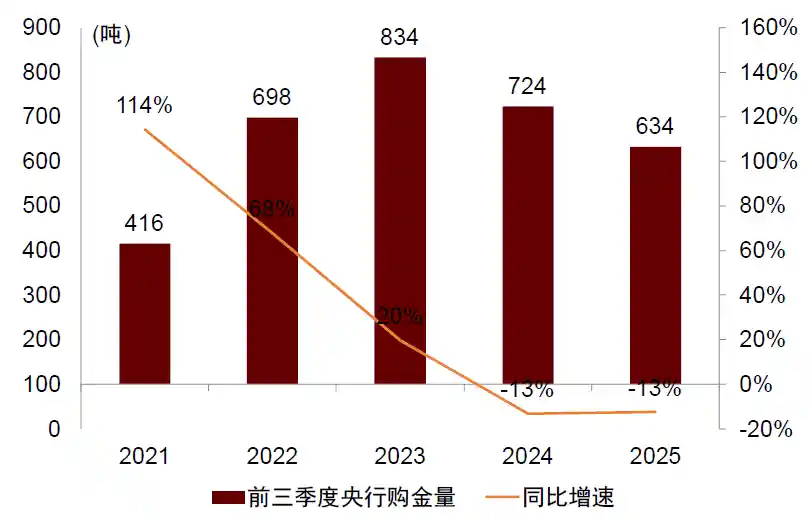

观察一:公共数据产品正成为价格锚点,政策引导下的透明化趋势初现端倪。今年1月国家出台文件,首次明确公共数据资源授权运营服务费实行政府指导价管理,准许利润率控制在“10年期国债平均收益率加不超过6个百分点”之内。以2025年5月为基准,这一区间约为7.5%-8.5%。这意味着,过去模糊不清的数据定价开始有了权威参照系。福建成为全国首个落地具体价格体系的省份,并于6月底完成首批政府指导定价产品的交付,合同金额超百万元。这不仅是地方实践的重大突破,更是对全国数据要素市场化改革的有力回应。

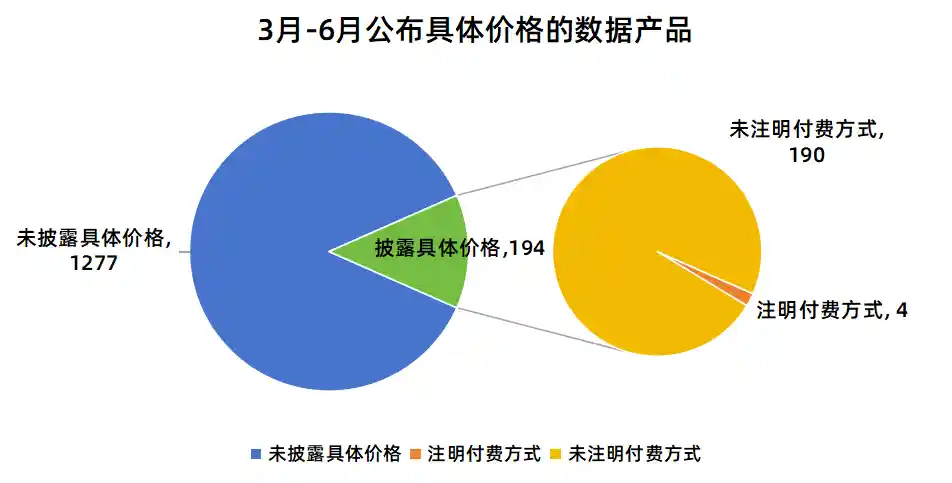

然而现实仍不容乐观。据监测,今年3月至6月间,全国八家活跃数据交易所共上架数据产品1471个,仅194个披露具体价格,占比不足13.2%。其中仅4款产品标明付费模式(如“一口价”或“按时间计费”)。这种普遍的价格遮蔽现象,表面上看是卖方保留谈判空间的策略,实则暴露出数据价值难以量化、场景依赖性强的根本难题。买方缺乏参照系,交易成本被动抬高,长此以往将抑制市场活力。因此,公共数据产品的定价透明化,不只是技术问题,更是制度信任的构建过程。

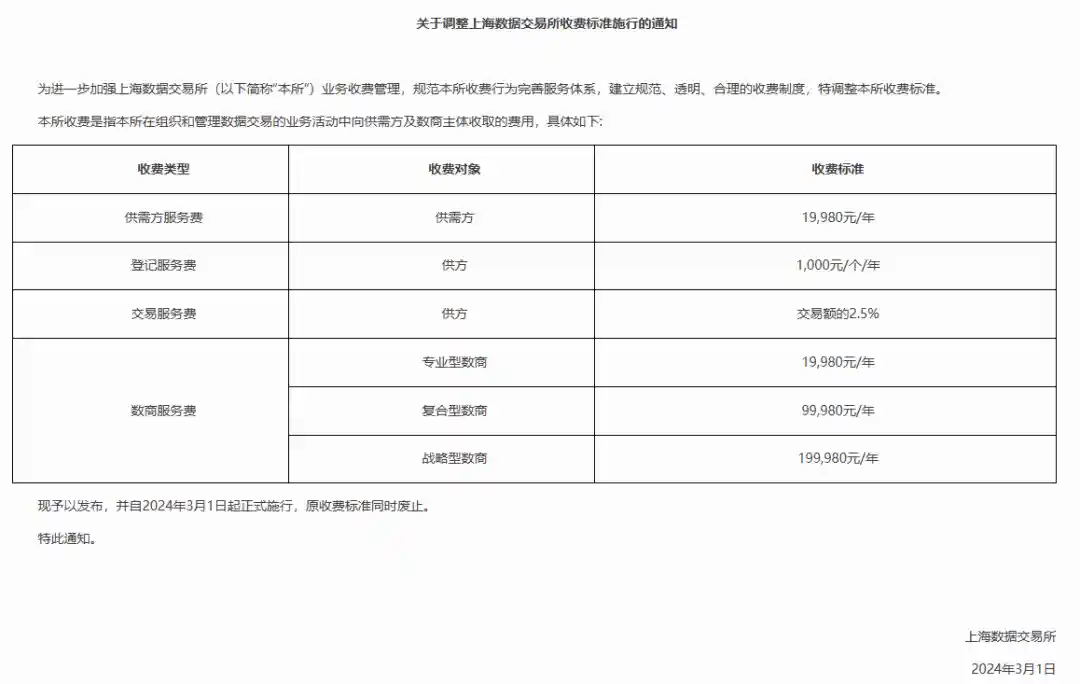

观察二:场外交易价格更低,但合规风险不容忽视。南财数据团队对比发现,同一款“税务负面信息查询”产品,在某云市场标价0.14元/次,而在数据交易所则为0.3元/次,涨幅超过100%。原因在于场内交易需支付登记费(多为3000-5000元)、会员认证费(最高达20万元)及交易服务费(通常为成交额的1%-3%)。以上海数据交易所为例,截至2025年5月底签约数商超2000家,上半年交易额突破30亿元,若按最低标准估算,仅服务费收入就可达数千万元。

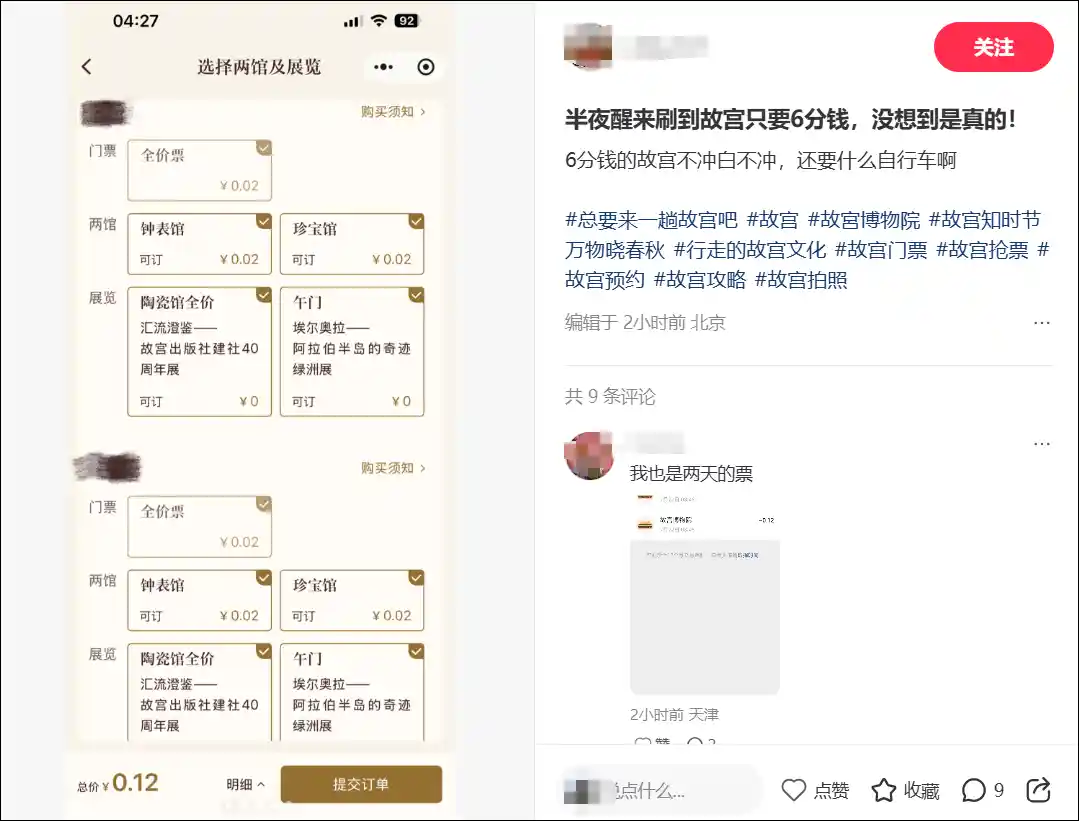

值得深思的是,部分企业宁愿选择非数据产品名义进行交易——比如将语料数据包装成“知识产权服务”而非“数据产品”出售。某出版社曾因大模型厂商提出百万打包价而拒绝合作,认为若走版权路径收益更高。这说明当前数据产品的价值认知尚未统一,甚至存在“名不副实”的定价困境。场内外价差背后,不只是合规溢价,更是市场对“什么是数据产品”的认知分歧。

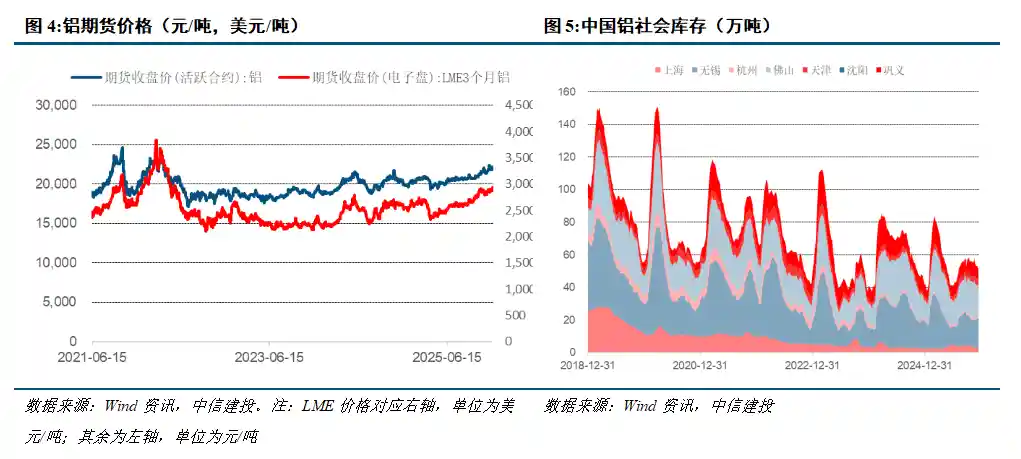

观察三:价格分歧本质是价值认同缺失。药易购一款医药数据产品定价0.3元/次或8万元/年,要覆盖每年摊销成本,需年查询量达400万次以上;拓尔思数据资产入表高达3910万元,但单条数据仅售0.2-1元,变现压力巨大;轻纺城则靠一份19.8万元的数据报告即可覆盖年度摊销费用。三种案例折射出一个共性问题:企业对数据资产如何入账、如何定价仍处于探索阶段。

一位上市公司负责人坦言:“入表了会问你为什么入表、没入表会问你为什么不入,入多了会问你为什么入这么多、入少了会问你为什么入这么少。”这句话道出了企业在数据资产化过程中的集体焦虑。目前多数企业仍以成本法计量数据资产,而非基于未来收益预期,这导致定价往往低于真实价值。我们认为,只有当买卖双方建立起对数据应用场景、质量稳定性、复用潜力的共同理解,价格共识才可能真正形成。

结语:数据的价值不在静止的存储中,而在流动的应用里。当前数据交易市场正处于从“有没有”向“好不好”转变的关键期。政府指导价提供了起点,但真正的成熟市场需要更多元的定价机制、更清晰的价值评估体系以及更广泛的行业共识。我们期待,随着制度完善与认知深化,数据产品能走出“低价内卷”与“高价拒买”的怪圈,让合理的价格信号真正传导至产业链上下游,激活整个数据要素市场的规模化发展动能。

留言评论

(已有 0 条评论)暂无评论,成为第一个评论者吧!